ITILとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

ITに関わる仕事をしていると「ITIL」という言葉をよく耳にすることがあります。特にITサービスの提供や管理に携わる方々にとっては避けて通れない重要な概念です。

ITパスポート試験においても、ITILは「サービスマネジメント」や「システム監査」などの分野で出題されることがあり、基礎知識として押さえておく必要があります。

この記事では、ITパスポート試験の初学者の方でも理解できるように、ITILの基本から試験対策、さらには実践的な問題までを網羅的に解説していきます。

これからITパスポート試験の勉強を始める方も、すでに学習を進めている方も、この記事を読むことでITILの概念をしっかり理解し、試験に自信を持って臨むことができるようになるでしょう。

ITILの基本

ITILについて学ぶ前に、まずはその基本的な概念から押さえておきましょう。ITの専門用語は難しく感じるかもしれませんが、一つずつ理解していくことで全体像が見えてきます。

ITILの定義と基本概念

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とは、ITサービスマネジメント(ITSM)におけるベストプラクティス(成功事例)をまとめた書籍群のことを指します。簡単に言うと、企業やコンサルタントが実施して成功した事例を集約し、書籍化したものと言えるでしょう。

読み方は「アイティル」や「アイティーアイエル」、「イティル」などと呼ばれることが多いようです。

ITILは単なるマニュアルや報告書の束ではありません。ITサービス管理の考え方を整理したもので、そのドキュメントの構成自体が、ITサービス管理のためのテンプレートになっています。

つまり、ITサービスを効率的かつ効果的に提供・管理するための「ガイドブック」のような役割を持っているのです。

ITILを理解する際には、フレームワーク思考でトップダウンに読み取ることが求められます。フレームワークとは「枠組み」という意味で、ITサービス全体を俯瞰して捉える視点が重要となります。

ITILが使われる場面や状況

ITILは主に以下のような場面で活用されます。

- IT部門でのサービス提供・管理プロセスの構築

- システム運用の効率化

- 顧客満足度の向上

- ITサービスの品質改善

- コスト最適化

例えば、病院では患者さんの電子カルテシステムがITILのインシデント管理というプロセスを活用することで、システム障害発生時の迅速な復旧を目指しています。

銀行のオンラインバンキングシステムにおいても、ITILの変更管理プロセスを用いることで、システム停止時間を最小限に抑え、顧客満足度の向上に貢献しています。

小売業では、店舗のPOS(Point of Sale)システムの障害対応にITILのサービスオペレーションという考え方が適用され、取引の遅延や停止を防いでいます。

特に大手企業のIT部門やシステムインテグレータのITシステム運用部門を中心に、ITILは確実に浸透しています。

IT業界におけるITILの位置づけと重要性

IT業界において、ITILはITサービスマネジメントの事実上の世界標準となっています。ISO/IEC 20000というITサービスマネジメントの国際規格のベースにもなっており、その重要性は非常に高いと言えるでしょう。

ITILを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 自社のITサービスの課題を効率的に洗い出せる(抜け・漏れなく全体を捉えられる)

- ベストプラクティスを参考にすることで、初期段階から失敗のリスクを低減できる

- サービス品質の向上とコストの最適化を同時に実現できる

ITILはITサービスの品質と信頼性を向上させるだけでなく、コストの最適化と効率的なリソース管理にも貢献します。また、IT部門とビジネス部門の連携を強化し、ITの活動がビジネス目標の達成に貢献するように導きます。

リスク管理の強化や、ITサービスの中断を最小限に抑えるための指針も提供されており、現代のビジネスにおいてますます重要になっているデジタル変革を促進する役割も担っています。

関連する用語や概念との違い

ITILと混同されやすい概念として「ITパスポート」があります。両者は以下のように異なります。

- ITILはITサービス管理の専門知識を証明する資格

- ITパスポートはITの基礎知識を証明する国家資格

また、ITILは「資格」としての側面と「フレームワーク(体系)」としての側面を持っています。ITパスポート試験では主にフレームワークとしてのITILの基本概念が出題されます。

ITILと関連する用語や概念として、ITSM(ITサービスマネジメント)とDevOpsがあります。

ITSM(IT Service Management)とは、IT部門が提供するITサービスを、顧客(ビジネス部門やエンドユーザー)に対して、エンドツーエンドで管理する実践、または専門分野のことです。ITILは、このITSMをどのように効果的に実施するための「ベストプラクティス(成功事例集)」を集めたフレームワークと言えます。

一方、DevOpsは、「開発(Development)」と「運用(Operations)」の間の壁を取り払い、両者が連携して協力することで、より迅速かつ高品質なソフトウェアやサービスを継続的に提供することを目指す考え方や文化、そしてそれを実現するためのプラクティスです。

ITILがITサービスの安定性と信頼性を重視するのに対し、DevOpsは柔軟性と迅速な開発サイクルをより重視する傾向がありますが、両者は相互に補完し合う関係にあります。

ITパスポート試験におけるITIL

ITパスポート試験においてITILは、「サービスマネジメント」の分野で出題されることがあります。ただし、試験では詳細な内容というよりも、基本的な概念や全体像の理解が問われることが多いです。

出題頻度と重要度の解説

ITILはITパスポート試験において、特にマネジメント分野において頻繁に出題される重要なテーマの一つです。過去の試験問題を分析すると、ITILに関する知識が問われる問題はほぼ毎回出題されており、マネジメント分野での得点に大きく影響すると言えるでしょう。

ITILの基本的な定義や概念はもちろんのこと、サービスマネジメントのプロセスや、関連する用語の意味をしっかりと理解しておくことが、試験対策として非常に重要になります。

ただし、ITILは頻出というわけではありませんが、「サービスマネジメント」や「システム企画・運用」の分野で時折出題されます。重要度としては中程度と言えるでしょう。

ただし、ITILの基本概念を理解しておくことは、ITサービスマネジメント全般の理解にもつながるため、学習しておいて損はありません。

過去の出題パターン分析

ITパスポート試験でのITILに関する出題パターンとしては、以下のようなものが多いです。

- ITILの基本概念や定義に関する問題

- ITILの構成要素(ライフサイクル)に関する問題

- ITILとITサービスマネジメントの関係性に関する問題

具体的には「ITILとは何か」「ITILの目的は何か」といった基礎的な問題が中心となります。また、以下のような内容も問われることがあります。

- ITILの定義と基本的な目的: ITILとは何か、その主な目的は何かといった基本的な知識を問う問題

- ITSM(ITサービスマネジメント)との関連性: ITILがITSMのベストプラクティスフレームワークであるという理解を問う問題

- ITサービスマネジメントのフレームワークの識別: 提示された選択肢の中から、ITサービスマネジメントのフレームワークであるITILを正しく選ぶ問題

- ITILのサービスライフサイクル: サービス戦略、サービスデザイン、サービス移行、サービス運用、継続的サービス改善といったITILの主要なサービスライフサイクルの段階に関する問題

- サービスデスクとインシデント管理: サービスデスクの役割や、インシデント管理のプロセスに関する問題

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験では、ITILに関して以下のようなポイントが問われることが多いです。

- ITILの基本的な定義

- ITILの構成要素(5つのライフサイクル)

- ITILの導入目的や効果

特に「5つのライフサイクル」については出題頻度が高いので、名称と概要をしっかり覚えておきましょう。

また、ITパスポート試験でITILに関する問題に答える際には、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

まず、ITILの基本的な概念と専門用語を正確に理解しておくことが重要です。問題文に出てくるキーワードの意味が分からなければ、正しく解答することは困難です。

次に、問題文で提示されるシナリオをよく読み、ITILの原則やプロセスを適用して考える必要があります。単に知識を覚えているだけでなく、具体的な状況においてどのようにITILの考え方を活用できるかが問われることがあります。

また、インシデント管理と問題管理のように、紛らわしい用語の違いを明確に理解しておくことも大切です。それぞれの目的や役割を混同しないようにしましょう。

覚えておくべき関連知識

ITILを理解する上で関連して覚えておくべき知識としては、以下のようなものがあります。

- ITサービスマネジメント(ITSM)の基本概念

- PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクル

- SLA(Service Level Agreement:サービスレベル合意)

- インシデント管理、問題管理などの基本的なITIL用語

これらの概念はITILと密接に関連しており、試験でも関連して出題されることがあります。

特に、ITパスポート試験対策として、特に覚えておくべきITILの主要な用語と概念は以下の通りです。

- ITIL(Information Technology Infrastructure Library):ITサービスマネジメントのベストプラクティス集

- ITSM(IT Service Management):ITサービスを管理する実践

- サービス:顧客に価値を提供するもの

- サービスバリューシステム(SVS):価値共創のためのITIL 4の構成要素

- 指針原則:ITIL 4の7つの原則(価値に焦点を当てる、現状から始める、反復的に進めフィードバックを得る、コラボレーションと可視性を促進する、全体論的に考え仕事をする、シンプルで実践的にする、最適化と自動化を行う)

- サービスバリューチェーン:価値創造のための活動の流れ

- プラクティス:サービスマネジメントを支援する能力(例:インシデント管理、変更管理、サービスデスク)

- 継続的改善:サービスを常に改善していく活動

- インシデント管理:サービスの中断や品質低下からの復旧

- 問題管理:インシデントの根本原因の特定と解決

- サービスレベル合意(SLA):サービス提供者と利用者間の合意

- サービスデスク:利用者からの問い合わせ窓口

これらの用語と概念は、ITパスポート試験で頻出する可能性が高いため、しっかりと理解しておきましょう。

ITILの理解を深めるための解説

ITILをより深く理解するために、その構成や具体的な内容について詳しく見ていきましょう。視覚的にイメージすることで、複雑に感じるITILも理解しやすくなります。

ITILの構成と全体像

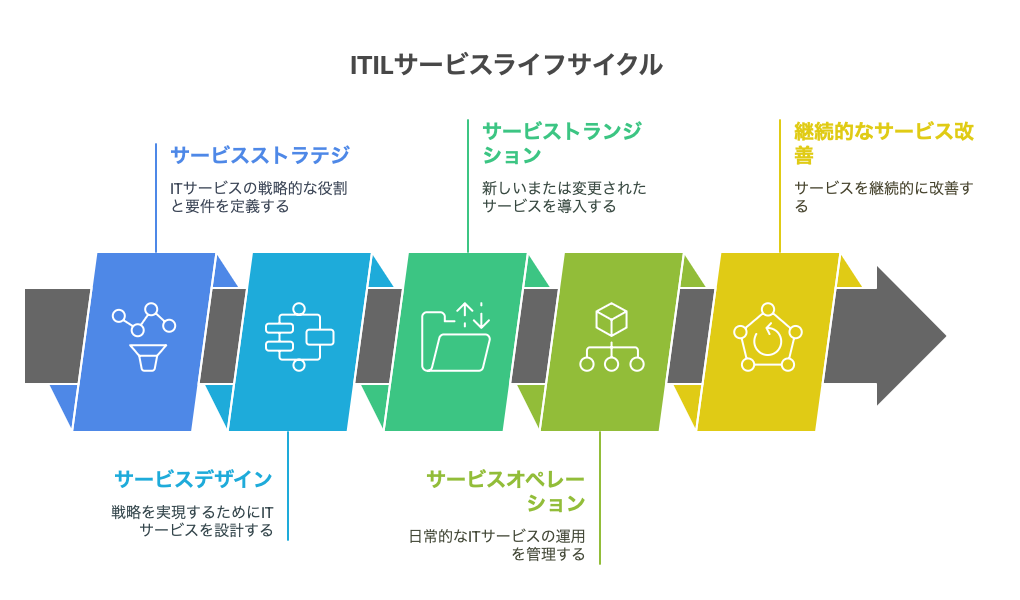

ITILは、サービスの企画・構築・運用というシステムライフサイクルに沿って、5つのカテゴリに分類されています。最新のITIL 4では内容に変更がありますが、ITパスポート試験では基本的な5つのライフサイクルの理解が重要です。

- サービスストラテジ(戦略):ITサービスの戦略立案について解説。事業目標に応じてITの役割と要件を整理し、ビジネスとITサービスの関係性を整理します。

- サービスデザイン(設計):ITサービスの設計や変更について解説。品質、顧客満足度、費用対効果を保持しながら戦略を実現するためのサービス設計を行います。

- サービストランジション(移行):ITサービスの立ち上げや、現在運用中のサービスから新しいサービスへの移行について整理。変更によるダメージを抑制しつつ、スムーズな移行を目指します。

- サービスオペレーション(運用):ITサービスの運用について整理。「インシデント管理」「要求実現」「イベント管理」「アクセス管理」「問題管理」などのプロセスでサービス要求を処理します。

- 継続的なサービス改善:ITサービスの継続的な改善について整理。どの段階においても、フローの見直しやPDCAサイクルを実施し、断続的にITサービスの改善を行います。

これらの5つのライフサイクルが相互に連携することで、効果的なITサービスマネジメントが実現されます。

また、最新バージョンであるITIL 4では、従来の5つのライフサイクル中心の構成から、「サービスバリューシステム(SVS)」を中心とした新しい概念が導入されています。

ITIL 4では、「サービスバリューシステム(SVS)」が中心的な概念となり、この中には以下の要素が含まれています。

- ガバナンス

- サービスバリューチェーン

- 継続的改善

- プラクティス

- 原則

ITIL 4の指針原則は以下の7つです。

- 価値に焦点を当てる(Focus on value):全ての活動は、ステークホルダーにとっての価値を生み出すべきです。

- 現状から始める(Start where you are):変更を行う前に、現在の状況を評価し、既に機能しているものを活用します。

- 反復的に進めフィードバックを得る(Progress iteratively with feedback):全てを一度に行わず、小さな改善を繰り返し、頻繁にフィードバックを得ながら進めます。

- コラボレーションと可視性を促進する(Collaborate and promote visibility):チームや部門を超えて協力し、作業や進捗を透明にします。

- 全体論的に考え仕事をする(Think and work holistically):サービスやコンポーネントは単独で存在するのではなく、エコシステムの一部として全体的に考慮します。

- シンプルで実践的にする(Keep it simple and practical):可能な限り複雑さを避け、シンプルで実用的な解決策を選択します。

- 最適化と自動化を行う(Optimize and automate):プロセスを最適化した後、可能な範囲で自動化を行い、効率を高めます。

ITIL 4の新しい概念

最新バージョンであるITIL 4では、従来の5つのライフサイクル中心の構成から、「サービスバリューシステム(SVS)」を中心とした新しい概念が導入されています。

ITIL 4のサービスバリューシステムには、以下の要素が含まれます。

- ガバナンス

- サービスバリューチェーン

- 継続的改善

- プラクティス

- 原則

ITパスポート試験ではまだ従来のITILの概念が中心ですが、最新の動向として知っておくと良いでしょう。

また、ITIL 4では、サービスバリューチェーンとして、以下の6つの活動が定義されています。

- 計画(Plan):サービスの方向性や目標を計画します。

- エンゲージ(Engage):ステークホルダーとの関係を構築・維持します。

- 設計と移行(Design and Transition):サービスを設計し、本番環境に導入します。

- 取得/構築(Obtain/Build):必要なコンポーネントを取得または構築します。

- 提供とサポート(Deliver and Support):サービスを提供し、サポートします。

- 改善(Improve):継続的にサービスを評価・改善します。

こうした新しい概念も、今後のITパスポート試験で出題される可能性がありますので、基本的な理解をしておくと良いでしょう。

初心者が混同しやすいポイントの解説

ITILを学ぶ際に、初心者が混同しやすいポイントをいくつか解説します。

ポイント1: ITILは「ルール」ではなく「ガイドライン」

ITILは絶対に守らなければいけないルールブックではありません。自社のITサービスの状況に応じて、部分的に利用したり、カスタマイズしたりすることが可能です。

ポイント2: 「サービスストラテジ」と「サービスデザイン」の違い

「サービスストラテジ」はビジネス目標とITサービスの関係を整理する戦略的な段階、「サービスデザイン」はその戦略を実現するための具体的な設計段階です。目的が異なることを理解しましょう。

ポイント3: 「インシデント管理」と「問題管理」の違い

「インシデント管理」は発生したサービス中断や品質低下に対応し、迅速に解決することが目的です。一方、「問題管理」はインシデントの根本原因を特定し、恒久的な解決策を見つけることが目的です。

例えるなら、インシデント管理は「目の前の火を消す」ことであり、問題管理は「火事を起こさないように原因を究明する」ことと言えるでしょう。

ポイント4: サービスデスクとヘルプデスク

サービスデスクとヘルプデスクは、どちらも利用者からの問い合わせ窓口となる機能ですが、サービスデスクの方がより広範な役割を担うことが多いです。

ヘルプデスクは主にインシデントの解決に焦点を当てるのに対し、サービスデスクはサービス要求の受付や、情報提供、さらには利用者とのコミュニケーション全般を担う、より包括的な窓口と言えます。

実務でどのように活用されるかの説明

ITILは実務においてどのように活用されているのでしょうか。いくつかの例を見てみましょう。

例1: システム障害対応プロセスの構築

企業のIT部門では、システム障害が発生した際の対応手順をITILのインシデント管理や問題管理のフレームワークに基づいて構築することがあります。これにより、障害対応の効率化と迅速な復旧が可能になります。

例2: ITサービスデスクの運用改善

ヘルプデスクやサービスデスクの運用においても、ITILのサービスオペレーションのプラクティスが活用されます。ユーザーからの問い合わせを効率的に管理し、サービス品質を向上させることができます。

例3: システム更改プロジェクトの管理

新しいシステムへの移行プロジェクトでは、ITILのサービストランジションのフレームワークが活用されます。リスクを最小限に抑えながら、スムーズな移行を実現するためのプロセスが整備されています。

具体的には、銀行でのオンラインバンキングアプリのシステム障害の原因を、ITILの問題管理プロセスによって特定し、根本的な対策を実施した例や、小売業のPOSシステムの障害発生時に、ITILのサービスオペレーションに基づき、店舗からの報告を受け付け、優先度の高い店舗から順に対応した例などがあります。

また、大学での事例としては、学生からのパスワード忘れに関する問い合わせが多かったため、ITILのサービスデザインに基づき、学生自身がパスワードをリセットできるセルフサービスポータルを導入したケースもあります。

ITパスポート試験対策

ITパスポート試験でITILに関する問題に対応するための効果的な学習方法を見ていきましょう。

ITILに関する効果的な学習方法

ITILを効果的に学習するためのポイントは以下の通りです。

- 基本概念の理解から始める まずはITILの基本的な定義と5つのライフサイクルの概要を理解しましょう。

- 視覚的な資料を活用する ITILの全体像を図やチャートで確認すると理解が深まります。

- 実例と結びつける 抽象的な概念を実際のIT運用の例と結びつけて考えると記憶に残りやすくなります。

- 問題を解いて理解度を確認する 基本概念を理解したら、問題を解いて知識を定着させましょう。

また、ITパスポート試験に特化した参考書や問題集を活用することをおすすめします。これらの教材には、ITILに関する基本的な知識や、過去の試験で出題された問題などが含まれているため、効率的に学習を進めることができます。

過去のITパスポート試験で出題されたITIL関連の問題を積極的に解いてみることも非常に有効です。過去問を解くことで、試験の出題傾向や問われ方に慣れることができます。

暗記のコツやニーモニック

ITILの5つのライフサイクルを覚えるためのニーモニック(語呂合わせ)として、以下のような方法があります。

「サービスをデザインしてトランジションしオペレーションしてカイゼンする」 → サ・デ・ト・オ・カで「サービスストラテジ、サービスデザイン、サービストランジション、サービスオペレーション、継続的サービス改善」の頭文字を覚えられます。

または英語の頭文字を使って「Strategy, Design, Transition, Operation, Improvement」→「Students Don’t Take Off Immediately」といった語呂合わせも効果的です。

ITIL 4の7つの指針原則を覚えるために、それぞれの頭文字を使った覚えやすいフレーズを自分で作ってみるのも良いでしょう。

また、ITILの各プロセス(インシデント管理、問題管理など)と、その主な目的を関連付けて覚えるように心がけましょう。例えば、「インシデント管理=迅速なサービス復旧」、「問題管理=根本原因の究明」といった具合です。

類似概念との区別方法

ITILと類似した概念としては、「COBIT」や「ISO/IEC 20000」などがあります。これらを区別するポイントは以下の通りです。

- ITIL: ITサービスマネジメントのベストプラクティス集。「どうすれば良いか」の実践的なガイドライン。

- COBIT: ITガバナンスのフレームワーク。「何をすべきか」の方針を提供。

- ISO/IEC 20000: ITサービスマネジメントの国際規格。ITILをベースにしているが、認証取得が可能。

これらの違いを理解しておくと、試験での混同を避けられます。

また、ITIL、ITSM、DevOpsの違いも理解しておくことが重要です。以下の表で整理しておきましょう。

| 特徴 | ITIL | ITSM | DevOps |

|---|---|---|---|

| 定義 | ITSMのベストプラクティスを集めたフレームワーク | ITサービスを管理する実践、専門分野 | 開発と運用の連携を重視する文化、プラクティス |

| 焦点 | ガイドライン、プロセス | ITサービスの設計、提供、管理、改善 | 迅速性、柔軟性、継続的デリバリー |

| 範囲 | ITSM内の一つのフレームワーク | より広範な概念 | ソフトウェア開発ライフサイクルに特化した側面も持つ |

| 関係性 | ITSMを効果的に実施するための「方法」を示す | ITサービス管理の「目的」や「対象」を示す | ITILと連携して、より迅速かつ安定したサービス提供を目指すこともある |

| 主な目的 | ITサービスの品質向上、効率化、ビジネスとの連携 | 顧客に価値のあるITサービスを提供し、ビジネス目標を達成する | 開発と運用の協調による、より迅速な価値提供、品質向上 |

試験問題を解く際には、問題文中のキーワードに注目しましょう。「ITサービスマネジメントのベストプラクティス」というキーワードがあればITIL、「ITサービスを管理する実践」というキーワードがあればITSM、「開発と運用の連携」というキーワードがあればDevOpsを指している可能性が高いです。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

ITパスポート試験対策としてのITIL学習の進め方と時間配分は以下のようにするとよいでしょう。

- 基本概念の理解: 2時間 ITILの定義と5つのライフサイクルの概要を理解する。

- 各ライフサイクルの詳細学習: 3時間 各ライフサイクルの目的と主なプロセスを学ぶ。

- 問題演習: 2時間 基本的な問題を解いて理解度を確認する。

- 総復習: 1時間 全体を通して復習し、知識を定着させる。

合計で8時間程度の学習時間を確保できれば、ITパスポート試験で問われるレベルのITIL知識は十分に習得できるでしょう。

ITパスポート試験のITIL対策として、まずはITILの基本的な定義とITIL 4のフレームワークの全体像を理解することから始めましょう。その後、主要なプロセスであるインシデント管理、問題管理、そしてサービスデスクの役割について詳しく学習することをおすすめします。

各トピックを学習した後には、必ず問題集や過去問で練習問題を解き、理解度を確認するようにしましょう。定期的に重要な用語や概念を見直すことも、記憶の定着には不可欠です。

練習問題と解説

ここではITILに関する練習問題を提供します。実際に解いてみることで、理解度を確認してみましょう。

練習問題1

問題: ITILにおけるサービスライフサイクルの5つの段階として、正しいものはどれか。

- 計画、設計、開発、テスト、運用

- 戦略、設計、移行、運用、改善

- 分析、設計、実装、テスト、評価

- 要求、設計、構築、導入、保守

解答: 正解は「2. 戦略、設計、移行、運用、改善」です。

解説: ITILのサービスライフサイクルは「サービスストラテジ(戦略)」「サービスデザイン(設計)」「サービストランジション(移行)」「サービスオペレーション(運用)」「継続的サービス改善」の5つで構成されています。選択肢1、3、4はソフトウェア開発のライフサイクルや一般的なシステム開発のプロセスを示しています。

練習問題2

問題: ITILのサービスオペレーションに含まれるプロセスとして、適切でないものはどれか。

- インシデント管理

- 問題管理

- アクセス管理

- サービスレベル管理

解答: 正解は「4. サービスレベル管理」です。

解説: サービスオペレーションには「インシデント管理」「問題管理」「アクセス管理」「イベント管理」「要求実現」が含まれます。「サービスレベル管理」はサービスデザインのプロセスです。このように、各ライフサイクルに含まれるプロセスを正確に理解しておくことが重要です。

練習問題3

問題: ITILにおける「インシデント」の定義として、最も適切なものはどれか。

- サービスの中断または品質の低下

- サービスに対する要求や依頼

- システム障害の根本原因

- サービスの変更や改善

解答: 正解は「1. サービスの中断または品質の低下」です。

解説: ITILでは「インシデント」を「サービスの中断または品質の低下」と定義しています。サービスに対する要求や依頼は「サービスリクエスト」、システム障害の根本原因は「問題」、サービスの変更や改善は「変更」や「改善」として区別されています。

よくある誤答としては、問題1では「計画、設計、開発、テスト、運用」と答えてしまうケースがあります。これはソフトウェア開発のライフサイクルであり、ITILのサービスライフサイクルとは異なります。

また、問題3では「システム障害の根本原因」と答えてしまうことがあります。これは「問題」の定義であり、「インシデント」は発生している障害そのものを指します。インシデント管理は「迅速な復旧」を目指し、問題管理は「根本原因の特定と対策」を目指すという違いを理解しておきましょう。

応用問題へのアプローチとしては、ITILの基本的な知識だけでなく、それを具体的なシナリオに適用する能力が問われます。問題文を注意深く読み、問われている状況を正確に把握することが重要です。選択肢を一つずつ検討し、ITILの原則やプロセスに照らし合わせて最も適切なものを選ぶようにしましょう。

まとめと学習ステップ

ITILについて基本から応用まで幅広く解説してきました。ここで学んだことを整理し、今後の学習ステップを考えてみましょう。

ITILの要点整理

ITILの重要ポイントを整理すると、以下のようになります。

- ITILはITサービスマネジメントのベストプラクティス(成功事例)をまとめた書籍群

- 5つのライフサイクル(サービスストラテジ、サービスデザイン、サービストランジション、サービスオペレーション、継続的サービス改善)で構成される

- ITILは絶対的なルールではなく、組織に合わせて柔軟に適用できるガイドライン

- ITパスポート試験では、ITILの基本概念と5つのライフサイクルの理解が重要

最新バージョンのITIL 4では、SVS(サービスバリューシステム)や7つの指針原則といった新しい概念が導入されていますが、ITパスポート試験では基本的な理解が中心となります。

ITILを理解することで、ITサービスマネジメント全般の知識が深まり、IT業界での実務にも役立つ視点を得ることができます。

次に学ぶべき関連用語

ITILを理解した後、次に学ぶと良い関連用語や概念は以下の通りです。

- SLA(Service Level Agreement): サービスレベル合意。提供するサービスの品質を定義した文書。

- PDCA(Plan-Do-Check-Act): 継続的改善のためのサイクル。

- ISO/IEC 20000: ITサービスマネジメントの国際規格。

- COBIT(Control Objectives for Information and Related Technologies): ITガバナンスのフレームワーク。

【ここにこれらの用語への内部リンクを設置】

効率的な学習のためのロードマップ

ITパスポート試験に向けてITILを含むITサービスマネジメントを効率的に学ぶためのロードマップを提案します。

- 基礎知識の習得(1週目)

- ITILの基本概念と5つのライフサイクルを理解する

- 関連する用語(SLA、PDCAなど)の基本を学ぶ

- 知識の拡張(2週目)

- 各ライフサイクルの主要プロセスについて詳しく学ぶ

- ITILと他のフレームワーク(COBITなど)の違いを理解する

- 問題演習(3週目)

- ITパスポート試験の過去問や模擬問題を解く

- 理解が不十分な部分を特定し、復習する

- 総仕上げ(4週目)

- 全体を通して復習し、知識を定着させる

- 最終確認テストに挑戦する

このロードマップに沿って学習を進めれば、ITパスポート試験に必要なITILの知識を効率的に習得できるでしょう。

ITILは一見すると複雑で難しく感じるかもしれませんが、基本的な考え方を理解すれば、ITサービスマネジメント全体を俯瞰できる重要な概念です。

ITパスポート試験では詳細な知識よりも基本概念の理解が重要ですので、この記事で解説した内容をしっかり押さえておけば、試験対策としては十分でしょう。