メインフレーム(汎用コンピュータ・ホストコンピュータ)とは?初心者でもわかるIT用語解説 | 基本情報技術者試験対策

基本情報技術者試験を勉強していると、「メインフレーム」「汎用コンピュータ」「ホストコンピュータ」という言葉を目にすることがあります。これらの用語は企業の基幹システムを支える重要なコンピュータの種類を指しますが、初学者にとっては少しわかりにくい概念かもしれません。

今回は、基本情報技術者試験でも出題される可能性のある「メインフレーム(汎用コンピュータ・ホストコンピュータ)」について、初心者にもわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、メインフレームの基本的な概念や歴史、特徴、そして他のコンピュータとの違いを理解できるようになります。また、基本情報技術者試験での出題ポイントや対策法についても詳しく解説するので、試験対策にも役立つでしょう。

メインフレームの基本

メインフレームについての基本的な知識を身につけましょう。まずは定義から始めて、その特徴や用途について詳しく見ていきます。

メインフレームとは

メインフレーム(英語: mainframe)とは、主に企業や政府などの大規模な組織の基幹情報システムに使用される大型コンピュータのことです。「汎用コンピュータ」「汎用機」「大型汎用コンピュータ」「ホストコンピュータ」「大型汎用機」などとも呼ばれています。

メインフレームの名前の由来は少し面白いんですよ。初期のコンピュータは複数のユニットで構成されていて、中心となる演算装置を含む筐体(きょうたい:機械や装置を収める箱のこと)が「メイン フレーム」(MAIN FRAME)と呼ばれていました。それが後にコンピュータ全体を指す言葉として「メインフレーム」(MAINFRAME)という用語が使われるようになったのです。

現在では、ミニコンピュータやマイクロコンピュータなどの小型コンピュータとの対比で、大型コンピュータやそのアーキテクチャを継承するコンピュータを指す言葉として使用されています。

メインフレームの特徴

メインフレームには、他のコンピュータと比較して特徴的な点がいくつかあります。

- 高度な信頼性と可用性:24時間365日の連続稼働が求められる基幹システムに適しています。

- 大規模なデータ処理能力:膨大な量のデータを高速に処理できます。

- 複数の業務を同時に処理:多くのユーザーが同時にアクセスしても安定して動作します。

- 高いセキュリティ:重要なビジネスデータを安全に保管・処理できます。

- 長期の互換性:新しいモデルでも古いソフトウェアが動作するよう、長期的な互換性が保たれています。

例えば、銀行のATMシステムや航空会社の予約システムなど、常時稼働が必要で、障害が発生すると大きな問題になるシステムにはメインフレームが使われることが多いんですよ。

メインフレームの用途

メインフレームは、主に以下のような用途で使用されています。

- 基幹システム:企業の業務に不可欠な中核システムを支えています。

- 大規模データ処理:大量のデータを効率的に処理するシステムに使用されます。

- トランザクション処理:多数の取引を同時に、かつ確実に処理する必要があるシステムに適しています。

実際の例としては、金融機関の勘定系システム、航空会社の予約システム、保険会社の契約管理システム、大手小売店の在庫管理システムなどが挙げられます。一度に多くのユーザーからの処理要求を受け付け、安定して処理することが求められるシステムにメインフレームが選ばれるのです。

歴史と進化

メインフレームの歴史は、コンピュータの歴史そのものと言っても過言ではありません。

最初のメインフレームは1950年代のUNIVAC Iと言われています。そして1964年に登場したIBM System/360は、コンピュータ・アーキテクチャによる互換性を持ったコンピュータ・ファミリーを形成し、従来の専用コンピューターとの対比で「汎用コンピューター」とも呼ばれるようになりました。

1970年代から1980年代はメインフレームの全盛期でした。しかし1990年代になると、より小型で安価な分散システムによるダウンサイジングが進み、一部のメインフレームにはオープン標準が採用されるようになりました。

現在は主にミッションクリティカル(業務上重要で停止が許されない)な基幹業務に求められる大量データ処理や継続的な互換性、高度な信頼性・可用性・保守性(RAS)を必要とする用途などに使用されています。

時代とともにメインフレームも進化し、現在では仮想化技術やクラウド技術に対応したものが主流となっています。

汎用コンピュータとホストコンピュータの関係

メインフレームは「汎用コンピュータ」や「ホストコンピュータ」とも呼ばれますが、それぞれには微妙なニュアンスの違いがあります。ここではその違いについて解説します。

汎用コンピュータとは

汎用コンピュータ(英語: general purpose computer)とは、幅広い用途に対応できるコンピュータのタイプのことです。特定のタスクに特化した専用コンピューターとは異なり、汎用コンピュータはさまざまなアプリケーションを実行できます。

汎用コンピュータという言葉が生まれた背景には、当初のコンピュータが「科学技術計算用」や「事務処理用」など、特定の目的のために設計された「専用機」だったことがあります。それに対して、さまざまな用途に使える柔軟性を持ったコンピュータとして「汎用機」という概念が生まれました。

汎用コンピュータには、実はパーソナルコンピューター、サーバ、メインフレームなど様々な種類が含まれますが、特に企業の基幹システム向けの大型コンピュータを指して「汎用機」と呼ぶことが多いです。

ホストコンピュータとは

ホストコンピュータとは、ネットワーク上で他のコンピューターや端末からのリクエストに応じて、処理や演算を集中して実行するためのコンピューターのことです。1960年代から1980年代にかけては、この用語は主にメインフレームと呼ばれる大型のコンピューターに適用されていました。

ホストコンピュータの役割は、ネットワーク内の他のコンピューター(クライアント)に対して多様なサービスを提供することです。具体的には、ファイルやプリンターなどのリソースを保管・管理し、クライアントがそれらのリソースにアクセスできるようにしています。

重要なのは、このクライアント側の端末には基本的に処理装置や記憶装置が無く(あるのは入出力装置だけ)、データの処理や保存はすべて中央コンピュータが行う構造になっているという点です。

用語の関係性と使い分け

「メインフレーム」「汎用コンピュータ」「ホストコンピュータ」これらの用語はどのように関連し、使い分けられているのでしょうか?

実は、これらの用語は時代や文脈によって使われ方が変化してきました。

- メインフレーム:物理的な形態から始まり、後に大型コンピュータを指す用語となりました。

- 汎用コンピュータ:様々な用途に使えるという機能面に着目した用語です。

- ホストコンピュータ:ネットワークの中心としての役割に着目した用語です。

簡単に言えば、同じコンピュータを指して「形態的には大型のメインフレーム」「機能的には多目的に使える汎用コンピュータ」「役割的にはネットワークの中心となるホストコンピュータ」というように、着目する側面によって異なる呼び方をすることが多いのです。

業界では、これらを総称して「汎用機」と呼ぶことも一般的です。

メインフレームと他のコンピュータとの違い

メインフレームは他の種類のコンピュータとどのように異なるのでしょうか。ここでは、パソコン、オフコン、スーパーコンピュータとの違いを見ていきましょう。

メインフレームとパソコンの違い

メインフレームとパーソナルコンピュータ(パソコン)は、規模や用途、特性などで大きく異なります。

| 項目 | メインフレーム (Mainframe) | パソコン (Personal Computer) |

|---|---|---|

| 代表的な例 | IBM Zシリーズ、Fujitsu GS21 | Windows PC、MacBook、Linux PC |

| 主な特徴 | 高度な信頼性と可用性、複数の業務を同時に処理可能 | ユーザーフレンドリー、幅広い利用範囲 |

| 規模 | 大規模 | 小規模 |

| 処理能力 | 高い | 一般的 |

| 信頼性 | 非常に高い | 一般的 |

| 用途 | 基幹システム、大規模データ処理、トランザクション処理 | 個人利用、一般的な日常業務、家庭での使用 |

| 価格 | 高価(数千万円〜数億円) | 安価(数万円〜数十万円) |

| 使用者 | 企業や組織 | 個人やオフィスワーカー |

パソコンは個人が使うことを前提にしているため、使いやすさを重視していますが、メインフレームは多数のユーザーが同時に利用することや、システムの連続稼働を前提としているため、信頼性や処理能力を重視しています。

メインフレームとオフコンの違い

オフコン(Office Computer)は、主に事務処理用途に特化した中小規模のコンピュータです。メインフレームとオフコンの違いを表にまとめると以下のようになります。

| 項目 | メインフレーム (Mainframe) | オフコン (Office Computer) |

|---|---|---|

| 用途 | 基幹システム、大規模データ処理、トランザクション処理 | 事務処理、特定業務に特化した小型コンピュータ |

| 規模 | 大規模 | 中小規模 |

| 処理能力 | 高い | 中程度 |

| 信頼性 | 非常に高い | 高い |

オフコンは、メインフレームよりもコンパクトで、特定の事務処理に特化していることが特徴です。1970年代から1980年代にかけて、中小企業向けのコンピュータとして普及しましたが、現在はパソコンやサーバに置き換えられつつあります。

メインフレームとスーパーコンピュータの違い

スーパーコンピュータは、科学技術計算やシミュレーションを高速に処理するために特化したコンピュータです。

| 項目 | メインフレーム (Mainframe) | スパコン (Supercomputer) |

|---|---|---|

| 用途 | 基幹システム、大規模データ処理、トランザクション処理 | 大規模・高速な計算、シミュレーション、科学技術計算 |

| 処理の特徴 | 多数の小規模な処理を同時に実行 | 単一の複雑な計算を高速に実行 |

| 処理能力 | 高い | 非常に高い |

| 信頼性 | 非常に高い | 非常に高い |

| 最適化 | ビジネストランザクション処理に最適化 | 科学技術計算に最適化 |

メインフレームが「いかに多くの処理を同時に安定して行うか」を重視するのに対して、スーパーコンピュータは「いかに複雑な計算を高速に行うか」を重視しています。

例えば気象予報や宇宙シミュレーション、物理現象の分析などはスーパーコンピュータの得意分野ですが、企業の基幹業務システムはメインフレームが得意とする分野です。

基本情報技術者試験におけるメインフレーム

基本情報技術者試験では、コンピュータシステムの基礎知識として、メインフレームや汎用コンピュータについての理解が問われることがあります。ここでは試験における出題傾向や学習のポイントを解説します。

試験での出題傾向

基本情報技術者試験では、メインフレームについて以下のような観点から出題されることがあります。

- コンピュータの種類と特徴:メインフレーム、パソコン、サーバなどの違いと特徴についての問題

- システムアーキテクチャ:集中処理と分散処理の違い、メインフレームを中心としたシステム構成

- コンピュータの歴史:メインフレームの発展の歴史や、コンピュータ技術の変遷についての問題

- システムの信頼性:メインフレームが持つ高い信頼性や可用性に関する問題

出題形式としては、選択式問題が多く、メインフレームと他のコンピュータとの違いや特徴を問う問題が中心となっています。

重要なポイント

試験対策として押さえておくべき重要なポイントは以下の通りです。

- メインフレームの定義と別名:メインフレーム、汎用コンピュータ、ホストコンピュータなどの用語の関連性を理解する

- メインフレームの特徴:高い信頼性・可用性・処理能力などの特徴を理解する

- 他のコンピュータとの違い:パソコン、オフコン、スーパーコンピュータなど他のコンピュータとの違いを整理する

- システム構成における役割:集中処理システムの中心としての役割や、クライアント・サーバシステムとの違いを理解する

- 歴史的な位置づけ:コンピュータ技術の発展におけるメインフレームの役割を理解する

これらの点を押さえておくことで、メインフレームに関する問題に対応できるようになります。

覚えておくべき関連知識

メインフレームを理解するうえで、以下の関連知識も併せて覚えておくと良いでしょう。

- クライアント・サーバモデル:ホストコンピュータ(サーバ)に端末(クライアント)が接続する構成について

- 集中処理と分散処理:メインフレームによる集中処理モデルと、分散処理モデルとの違い

- ダウンサイジング:1990年代に進んだ、メインフレームからサーバへの移行の流れ

- オープンシステム:メインフレームの独自システムに対する、標準規格に基づくシステムの概念

- クラウドコンピューティング:現代のコンピューティングモデルとメインフレームとの関係

これらの知識は、メインフレームだけでなく、現代のIT環境を理解するうえでも重要な概念となります。

メインフレームの理解を深めるための解説

メインフレームについてより深く理解するために、実際のシステム構成や活用例、現代におけるメインフレームの位置づけについて解説します。

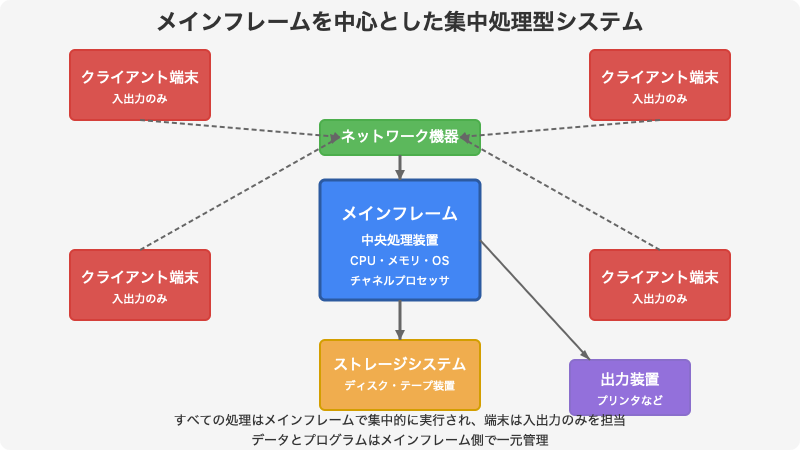

メインフレームのシステム構成

メインフレームを中心としたシステムの基本的な構成は以下のようになっています。

- 中央処理装置(メインフレーム本体):システムの中心となる高性能コンピュータ

- 端末:ユーザーがメインフレームにアクセスするための入出力装置。初期は専用端末が多かったが、現在はPCなども使用される

- ストレージ:大容量のデータを保存するためのディスクやテープストレージ

- ネットワーク装置:端末とメインフレームを接続するための装置

この構成の特徴は、データ処理や演算、記憶などの中核機能がすべてメインフレーム側に集中しており、端末は入力と表示のみを担当する点です。これにより、一元的な管理が可能となり、セキュリティや整合性が保たれやすくなっています。

具体的な活用例

メインフレームは現在でも様々な業界で重要な役割を果たしています。代表的な活用例を見てみましょう。

- 金融機関のコアバンキングシステム

銀行のATMや窓口取引、オンラインバンキングなど、すべての取引データを一元管理し、24時間365日の安定稼働と高いセキュリティを提供しています。1日に何百万件もの取引を処理できる能力と信頼性が求められるため、多くの金融機関ではメインフレームが使用されています。

- 航空会社の予約システム

世界中の旅行代理店や直接予約、オンライン予約などからの膨大な予約データを一元管理し、リアルタイムで座席状況を更新します。同時アクセスが多く、データの整合性が重要なため、メインフレームの高い処理能力と信頼性が活かされています。

- 保険会社の契約管理システム

何百万件もの保険契約データを管理し、支払い処理や契約更新、リスク計算などを行います。長期にわたるデータ保存の信頼性と、大量データ処理におけるパフォーマンスが重視されます。

- 公共機関の基幹システム

住民基本台帳や税金管理、年金システムなど、国や自治体の重要なシステムにもメインフレームが使用されています。データのセキュリティと長期保存の信頼性が求められる用途です。

メインフレームの現在と未来

メインフレームは「レガシーシステム(古い技術に基づくシステム)」と呼ばれることもありますが、実際には最新技術を取り入れながら進化を続けています。

現代のメインフレームは以下のような特徴を持っています。

- 仮想化技術の採用:1台のメインフレームで複数の仮想サーバーを稼働させることが可能に

- オープン標準への対応:Linux OSやJavaなどの標準技術をサポート

- クラウド技術との連携:プライベートクラウドの中核としての役割や、パブリッククラウドとの連携

- AI・ビッグデータ分析との統合:膨大なトランザクションデータをリアルタイムで分析

未来のメインフレームは、従来の高い信頼性や処理能力に加えて、クラウドコンピューティングやAI技術との融合が進み、よりハイブリッドなITインフラの重要な一部となっていくでしょう。

また、長年蓄積されたビジネスロジックや重要データが格納されているメインフレームは、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)においても重要な役割を果たしていくことが予想されます。

学習のポイントと効果的な対策

ここでは、メインフレームについて効果的に学習するためのポイントや、基本情報技術者試験の対策について解説します。

効果的な学習方法

メインフレームを効果的に学習するためには、以下のアプローチが有効です。

- コンピュータの歴史と共に学ぶ

メインフレームの概念は、コンピュータの歴史的発展と密接に関連しています。コンピュータの歴史を通してメインフレームの位置づけを学ぶことで、より深い理解ができます。

- 比較で理解する

メインフレーム、パソコン、サーバ、スーパーコンピュータなど、異なるコンピュータの種類を比較表にまとめることで、それぞれの特徴が明確になります。

- システム構成で考える

メインフレームを中心とした集中処理型のシステム構成と、サーバを使った分散処理型のシステム構成を図示して比較すると、それぞれの違いや特徴がわかりやすくなります。

- 実際の事例で理解する

金融機関や航空会社など、実際にメインフレームを使用している事例を学ぶことで、その重要性や役割がより具体的に理解できます。

暗記のコツ

メインフレームに関する用語や概念を効率よく覚えるためのコツを紹介します。

- 用語の関連付け

「メインフレーム」「汎用コンピュータ」「ホストコンピュータ」という3つの用語は、それぞれ「形態」「機能」「役割」という観点から同じコンピュータを指していることを理解しましょう。

- 特徴の頭文字利用

メインフレームの主な特徴「高い信頼性」「大量データ処理」「複数業務の同時処理」「高いセキュリティ」「長期の互換性」の頭文字を取って「シ・タ・フ・セ・チョウ」などの語呂合わせを作ると覚えやすくなります。

- 図解化

コンピュータの種類や特徴を図や表にまとめることで、視覚的に理解しやすくなります。特に比較表は試験対策として効果的です。

類似概念との区別方法

メインフレームと混同されやすい概念との区別方法を解説します。

- サーバとの区別

- メインフレーム:大企業の基幹システム向け、高価、専用OS、高い信頼性、長期運用

- サーバ:中小規模システム向け、比較的安価、汎用OS(WindowsやLinux)、スケーラブル

- スーパーコンピュータとの区別

- メインフレーム:ビジネストランザクション処理向け、多数の同時処理、長期安定稼働

- スーパーコンピュータ:科学技術計算向け、単一の複雑な計算を高速処理、最大処理能力の追求

- 分散システムとの区別

- メインフレーム中心システム:中央集中型、一元管理、高信頼性

- 分散システム:機能分散型、柔軟性高い、コスト効率

これらの違いを理解することで、試験での類似概念に関する問題にも対応できるようになります。

練習問題と解説

メインフレームに関する理解を深め、基本情報技術者試験の対策として、いくつかの練習問題を解いてみましょう。

問題1:基本的な理解

メインフレームの特徴として最も適切なものはどれか。

- 個人用の小型コンピュータとして、オフィスでの利用に適している

- 科学技術計算に特化した、計算速度を重視したコンピュータである

- 企業の基幹業務向けの、高い信頼性と可用性を持つ大型コンピュータである

- インターネット接続に特化した専用コンピュータである

解答:3

解説:メインフレームは企業の基幹業務向けの大型コンピュータで、高い信頼性と可用性が特徴です。選択肢1は個人用コンピュータ(パソコン)、選択肢2はスーパーコンピュータ、選択肢4はルータやゲートウェイの特徴を述べています。

問題2:用語の理解

「メインフレーム」「汎用コンピュータ」「ホストコンピュータ」の関係について、最も適切な説明はどれか。

- 互いに全く異なる種類のコンピュータを指す用語である

- 同一のコンピュータを異なる観点から表現した用語である

- 汎用コンピュータの一種がメインフレームであり、ホストコンピュータは全く別の概念である

- これらは全て古い時代のコンピュータを指す古い用語である

解答:2

解説:これらの用語は基本的に同じコンピュータを指していますが、「メインフレーム」は物理的形態、「汎用コンピュータ」は機能的特性、「ホストコンピュータ」はネットワークにおける役割という異なる観点から表現した用語です。

問題3:システム理解

メインフレームを中心としたシステムの特徴として、最も適切なものはどれか。

- 各端末が独立してデータ処理を行い、結果だけをメインフレームに送信する

- メインフレームと端末が対等な関係で処理を分担する

- メインフレームがデータ処理を一括して行い、端末は入出力装置として機能する

- 各端末がメインフレームから独立して動作し、必要に応じてデータ交換を行う

解答:3

解説:メインフレームを中心としたシステムでは、データ処理や演算はすべてメインフレーム側で行われ、端末は基本的に入出力装置としての機能のみを持ちます。これは集中処理方式と呼ばれ、分散処理方式とは異なります。

問題4:歴史的理解

メインフレームの歴史に関する記述として誤っているものはどれか。

- 最初のメインフレームは1950年代のUNIVAC Iと言われている

- IBM System/360は、コンピュータ・アーキテクチャによる互換性を持ったコンピュータ・ファミリーを形成した

- 1970年代から1980年代はメインフレームの全盛期だった

- メインフレームは1990年代に完全に廃れ、現在ではほとんど使用されていない

解答:4

解説:1990年代にはダウンサイジングが進んだものの、メインフレームが完全に廃れたわけではありません。現在でも金融機関や大企業の基幹システムなどで広く使用されており、最新技術を取り入れながら進化を続けています。

問題5:実務応用

企業の基幹システムにメインフレームが選ばれる理由として最も適切なものはどれか。

- 導入コストが他のシステムと比較して最も安価であるため

- 最新のオープンソースソフトウェアをすぐに導入できるため

- 高い信頼性と可用性、大量のトランザクション処理能力を持つため

- プログラミングが他のシステムより格段に容易であるため

解答:3

解説:メインフレームは導入コストは高いものの、高い信頼性と可用性を持ち、大量のトランザクション処理を安定して行える能力があるため、24時間365日の稼働が求められる企業の基幹システムに選ばれることが多いです。

まとめと学習ステップ

ここまでメインフレーム(汎用コンピュータ・ホストコンピュータ)について詳しく解説してきました。最後に重要なポイントを整理し、次のステップについて提案します。

重要ポイントの整理

- メインフレームの基本

- メインフレームは企業や大規模組織の基幹システムに使用される大型コンピュータ

- 高度な信頼性と可用性、大量データ処理能力、複数業務の同時処理能力が特徴

- 汎用コンピュータ、汎用機、ホストコンピュータなどとも呼ばれる

- 用語の関係性

- メインフレーム:物理的形態に着目した用語

- 汎用コンピュータ:多様な用途に使える機能面に着目した用語

- ホストコンピュータ:ネットワークの中心としての役割に着目した用語

- 他のコンピュータとの違い

- パソコンとの違い:規模、処理能力、信頼性、用途の違い

- スーパーコンピュータとの違い:処理の目的(ビジネス処理 vs 科学技術計算)の違い

- オフコンとの違い:規模や処理能力の違い

- システム構成と活用例

- 中央集中型の処理モデル(メインフレームが処理を担当、端末は入出力のみ)

- 金融機関、航空会社、保険会社、公共機関などの基幹システムで活用

- 現代と未来

- 仮想化技術やクラウド技術を取り入れ進化を続けている

- デジタルトランスフォーメーションにおいても重要な役割を果たす

次に学ぶべき関連用語

メインフレームの理解を深めた後に学習すると良い関連用語としては、以下のようなものがあります:

- システムアーキテクチャ:コンピュータシステムの設計思想や構成方法について学びましょう。 ここにシステムアーキテクチャへの内部リンクを設置

- クライアント・サーバモデル:現代のシステム構成の基本となる概念です。 ここにクライアント・サーバモデルへの内部リンクを設置

- 分散処理システム:メインフレームによる集中処理と対比される、現代のシステム構成の主流です。 ここに分散処理システムへの内部リンクを設置

- クラウドコンピューティング:現代のコンピューティングモデルとして重要です。 ここにクラウドコンピューティングへの内部リンクを設置

- 仮想化技術:現代のIT基盤を支える重要な技術概念です。 ここに仮想化技術への内部リンクを設置

効率的な学習のロードマップ

基本情報技術者試験でメインフレームを含むコンピュータシステムの分野を効率的に学習するためのロードマップを紹介します:

- コンピュータの基本構成と種類:まずはコンピュータの基本構成要素と様々な種類について理解しましょう。

- コンピュータの歴史:コンピュータ技術の歴史的発展を学ぶことで、各技術の位置づけが理解しやすくなります。

- システムアーキテクチャ:集中処理と分散処理、クライアント・サーバモデルなど、システム全体の設計思想について学びましょう。

- 現代のコンピューティングモデル:クラウドコンピューティングや仮想化など、現代のITトレンドについて理解を深めましょう。

- 過去問演習:基本情報技術者試験の過去問題を解くことで、出題傾向を掴み、理解を確認しましょう。

基本情報技術者試験では、メインフレームそのものよりも、コンピュータシステム全体の中でのメインフレームの位置づけや特徴を理解することが重要です。歴史的背景と現代の技術動向の両方を押さえておくことで、幅広い問題に対応できるようになるでしょう。

この記事で学んだ知識を足がかりに、さらに学習を進めてください。基本情報技術者試験合格に向けて、しっかりと準備していきましょう!