メモリとは?初心者でもわかるIT用語解説 | 基本情報技術者試験対策

「最近、パソコンの動きがなんだか遅いな…」と感じたことはありませんか?

複数のソフトを同時に立ち上げたり、容量の大きいファイルを開いたりすると、急に動作がカクカクしたり、固まってしまったり。

もしかしたら、その原因の一つは「メモリ」にあるのかもしれません。

メモリは、コンピュータがスムーズに動作するための縁の下の力持ちとも言える、非常に重要な部品です。

そして、このメモリは基本情報技術者試験においても、テクノロジ系の分野で頻繁に出題される重要テーマの一つなんです。

「メモリって、名前は聞いたことあるけど、一体何なの?」

「RAMとかROMとか、種類がたくさんあってよくわからない…」

「試験ではどんなことが聞かれるの?」

そんな疑問や不安を抱えている初心者の方、独学で頑張っている方のために、この記事では「メモリ」について基礎の基礎から徹底的に解説していきます。

この記事を読むことで、あなたは次のことができるようになります。

- メモリの基本的な役割と重要性を理解できる

- RAMやROM、キャッシュメモリといった主要なメモリの種類と違いがわかる

- 基本情報技術者試験でメモリがどのように問われるか、その傾向と対策がわかる

- メモリに関する練習問題を通して、実践的な知識が身につく

専門用語も、初めて出てくるときには必ず簡単な言葉で説明を加えるので安心してください。

図や、皆さんの身近なものを使った例え話をたくさん交えながら、「なるほど!」と納得できるような解説を心がけています。

読み終わる頃には、メモリに関する知識がしっかりと身につき、試験問題にも自信を持って取り組めるようになっているはずです。

さらに、効率的な学習を進めるためのヒントや、最終的に合格を勝ち取るためのお役立ち情報もお伝えしますよ。

メモリの基本

メモリについての基本を理解することは、コンピュータの仕組みを知る上で非常に重要です。ここではメモリの定義から役割、使われる場面、そしてIT業界における位置づけまで、しっかりと解説していきます。専門用語も噛み砕いて説明するので、初めての方も安心して読み進めてください。

メモリの定義と役割:CPUのお手伝い役

メモリ(主記憶装置、メインメモリとも呼ばれます)は、コンピュータの頭脳であるCPU (Central Processing Unit) が計算や処理を行うために必要なプログラムやデータを、一時的に記憶しておくための部品です。

CPUが何か作業(例えば、文書作成ソフトを動かす、ゲームを実行するなど)をする際には、まずハードディスク(HDD)やSSDといったストレージ(補助記憶装置とも呼ばれます)に保存されているプログラムやデータを読み込み、メモリ上に展開します。CPUは、このメモリ上にある情報を直接利用して、高速に処理を進めるのです。

ここで「作業机」の例えが登場します。

- CPU = 作業をする人

- メモリ = 作業机の広さ

- ストレージ (HDD/SSD) = 資料を保管しておく本棚や引き出し

と考えてみてください。

机が広ければ広いほど(つまり、メモリの容量が大きいほど)、たくさんの資料(データやプログラム)を一度に広げて作業できますよね。これにより、複数のアプリケーションを同時に開いたり、大きなデータを扱ったりする作業がスムーズに進みます。

逆に、机が狭いと(メモリ容量が少ないと)、作業に必要な資料をいちいち本棚や引き出し(ストレージ)から出し入れしなければなりません。この出し入れには時間がかかるため、全体の作業効率が落ちてしまいます。これが、メモリ不足がパソコンの動作を遅くする主な原因です。

なぜメモリは「一時的」な記憶場所なのでしょうか?

それは、一般的に主記憶装置として使われるメモリ(特にRAM)が、「揮発性(きはつせい)」という性質を持っているためです。揮発性とは、コンピュータの電源を切ると、記憶されていた内容が消えてしまう性質のことです。作業が終わったら机の上を片付けるのと同じイメージですね。

では、なぜわざわざ低速なストレージから高速なメモリにデータを移してから処理するのでしょうか?

それは、CPUの処理速度に比べて、ストレージからのデータ読み書き速度が非常に遅いためです。もしCPUが直接ストレージとやり取りしていたら、CPUはその性能を全く活かせません。そこで、ストレージよりはるかに高速にアクセスできるメモリを作業スペースとして使うことで、CPUが待ち時間なくデータを受け取り、コンピュータ全体の処理速度を高めているのです。

メモリはどこで使われる? パソコン、スマホ、色々な機器で活躍中

メモリは、私たちが日常的に使っている様々な電子機器に搭載されています。

- パソコン (PC): デスクトップPC、ノートPCを問わず、必ずメモリが搭載されています。

- スマートフォン・タブレット: これらモバイルデバイスの快適な動作にもメモリは不可欠です。

- ゲーム機: 高度なグラフィック処理や高速な動作が求められるゲーム機にも、大容量のメモリが使われています。

- デジタルカメラ、カーナビ: 画像データの一時保存や地図情報の処理などにメモリが利用されます。

- 家電製品: テレビ、レコーダー、プリンター、ルーターなど、プログラムで動作する多くの家電製品には、マイコンと呼ばれる小型コンピュータが組み込まれており、その中でメモリ(特にROMが多い)が使われています。

このように、メモリは特定の機器だけでなく、現代のデジタル社会を支える多くのデバイスで、その頭脳(CPU)をサポートする重要な役割を担っているのです。

もちろん、使われる機器の目的や性能によって、必要とされるメモリの種類(後述するRAMやROMなど)や容量は大きく異なります。

ITの世界でのメモリの位置づけ:なぜ重要?

メモリは、コンピュータシステム全体のパフォーマンスに直接的な影響を与える、極めて重要なコンポーネントです。

- 処理速度: メモリのアクセス速度が速いほど、CPUはデータや命令を素早く受け取ることができ、全体の処理速度が向上します。

- マルチタスク性能: メモリ容量が大きいほど、複数のアプリケーションを同時に起動しても、それぞれの動作が安定し、快適に作業を進めることができます。机が広ければ、複数の作業を同時に広げられるのと同じです。

- 大容量データ処理: 動画編集、高画質な画像処理、大規模なデータベース操作、最新の3Dゲームなど、大量のデータを扱う作業では、メモリ容量が特に重要になります。メモリが不足すると、これらの作業は極端に遅くなったり、最悪の場合、アプリケーションが停止してしまったりすることもあります。

どんなに高性能なCPU(賢い作業者)を搭載していても、メモリ(作業机)が狭かったり、アクセスが遅かったりすると、CPUはその能力を十分に発揮できません。これは「ボトルネック」と呼ばれ、システム全体の性能を制限する要因となります。

そのため、IT業界、特にシステム設計やソフトウェア開発の現場では、メモリの特性を理解し、効率的に利用することが常に求められます。アプリケーションがどの程度のメモリを必要とするかを見積もり、メモリリーク(不要になったメモリが解放されずに残り続ける問題)を防ぐようなプログラミングを心がけ、システムの性能テストでメモリ使用量を監視するなど、メモリに関する知識は実務においても不可欠なのです。

メモリとストレージ(HDD/SSD)の違い:作業机と本棚

コンピュータの記憶装置について学ぶ際、初心者が最も混同しやすいのが「メモリ」と「ストレージ」の違いです。どちらもデータを「記憶する」という点では同じですが、その役割、特性、使われ方は全く異なります。この違いをしっかり理解することは、基本情報技術者試験の学習においても非常に重要です。

ここでも「作業机と本棚」の例えが役立ちます。

メモリ (主にRAM)

- 役割: CPUが現在進行中の作業で使うデータやプログラムを一時的に置いておく場所。

- 特性:

- アクセス速度: 非常に高速。CPUがすぐにデータを取り出せる。

- 記憶容量: ストレージに比べて比較的小さい。GB(ギガバイト)単位。

- データの保持: 電源を切ると内容が消える揮発性 (Volatile)。

- 例え: 作業机。作業に必要なものを一時的に広げるスペース。

ストレージ (HDDやSSD)

- 役割: 作成した文書ファイル、写真、音楽、インストールしたアプリケーションなど、データを長期間保存しておく場所。補助記憶装置とも呼ばれます。

- 特性:

- アクセス速度: メモリに比べて低速。本棚から資料を探し出すのに時間がかかるイメージ。

- 記憶容量: メモリよりはるかに大きい。TB(テラバイト)単位も一般的。

- データの保持: 電源を切っても内容が消えない不揮発性 (Non-volatile)。

- 例え: 本棚や引き出し。作った書類や参考書などをしまっておく場所。

揮発性(きはつせい) と 不揮発性(ふきはつせい) という言葉は、基本情報技術者試験でも頻出の重要キーワードです。必ず覚えておきましょう。

- 揮発性: 電源供給がなくなると記憶内容が失われる性質。RAMなど。

- 不揮発性: 電源供給がなくても記憶内容を保持し続ける性質。ROM、HDD、SSD、USBメモリなど。

このように、メモリとストレージは、「一時的な作業領域」か「永続的な保管場所」かという根本的な役割の違いがあり、それに伴って速度、容量、揮発性の特性が異なります。この区別をしっかりつけることが、コンピュータの仕組みを理解する第一歩となります。

ここに[ストレージ]への内部リンクを設置

基本情報技術者試験におけるメモリ

基本情報技術者試験では、メモリに関する問題が重要なテーマとして頻出します。ここではメモリの出題頻度や傾向、試験でのポイントを理解し、効率的な対策方法を身につけましょう。試験ではどのような問題が出るのか、その具体例や攻略法を解説します。

試験攻略の鍵! 基本情報技術者試験でのメモリの重要ポイント

基本情報技術者試験において、「メモリ」はテクノロジ系の重要分野の一つです。ここでは、試験でメモリがどのように問われるのか、出題頻度や過去の傾向、そして合格のために押さえておくべき知識ポイントを解説します。

ただメモリの知識を覚えるだけでなく、「試験でどのように問われるか」「どの知識が特に重要か」を意識することが、効率的な試験対策の鍵となります。過去に出題された問題の傾向や、試験のシラバス(出題範囲)におけるメモリの位置づけを知ることで、学習の優先順位をつけ、限られた時間の中で効果的に得点力をアップさせることができます。

どれくらい出る? 出題頻度と重要度

基本情報技術者試験のシラバス(試験範囲の詳細を示したもの)を見ると、「メモリ」は大分類「テクノロジ系」の中の「コンピュータシステム」分野に含まれる「コンピュータ構成要素」という中分類項目の一つとして明確に位置づけられています。これは、CPU(プロセッサ)やバス、入出力デバイスと並ぶ、コンピュータの基本的な構成要素として扱われていることを意味します。

特に、科目A試験(2022年度までの午前試験に相当)では、コンピュータの基本的な仕組みや構成要素に関する知識が幅広く問われます。その中でもメモリは、

- RAMとROMの種類と特徴

- キャッシュメモリの役割と仕組み

- 仮想記憶の概念

など、様々な角度から高い頻度で出題される傾向にあります。

単に用語の知識を問う選択問題だけでなく、キャッシュメモリのヒット率や実行アクセス時間を計算させる問題が出題されることもあります。これは、表面的な暗記だけでなく、計算式とその意味を理解しているかが試されることを示しています。

基本情報技術者試験の出題範囲は、コンピュータ科学の基礎からプログラミング、ネットワーク、データベース、セキュリティ、さらには経営戦略や法務まで、非常に広大です。その中でも、メモリはコンピュータが動作する上での根幹をなす技術要素であり、その重要度は非常に高いと言えるでしょう。この分野で確実に得点できるようになることは、試験全体の合格を大きく引き寄せることに繋がります。

過去問から分析! よく問われる出題パターン

過去の基本情報技術者試験問題を分析すると、メモリに関しては以下のようなパターンで出題されることが多いことがわかります。これらのパターンを把握しておくことで、学習のポイントが明確になります。

- メモリの種類と特徴の比較:

- RAM (DRAM vs SRAM): この二つの比較は超定番です。それぞれの特徴(揮発性、回路構造、リフレッシュ動作の要否、アクセス速度、集積度(容量)、コスト)を正しく理解し、どちらが主記憶向きでどちらがキャッシュメモリ向きかを問う問題が多く見られます。

- ROMの種類: マスクROM、PROM、EPROM、EEPROM、そして特にフラッシュメモリについて、それぞれの特徴(特に書き換えの可否や方法)と主な用途(BIOS、ファームウェア、SSD、USBメモリなど)を問う問題です。現代ではフラッシュメモリの重要性が高いため、重点的に問われる傾向があります。

- 揮発性 vs 不揮発性: あるメモリが揮発性か不揮発性か、あるいはその定義自体を問う基本的な問題もよく出題されます。

- キャッシュメモリ:

- 役割と目的: なぜキャッシュメモリが必要なのか、つまりCPUと主記憶装置の速度差を解消し、処理を高速化するという基本的な役割を理解しているかを問います。

- ヒット率とアクセス時間の計算: キャッシュメモリのアクセス時間、主記憶のアクセス時間、ヒット率(またはミス率)が与えられ、実効アクセス時間を計算させる問題は頻出です。計算式を正しく覚えて適用できるかがポイントです。

- 書き込み方式: ライトスルー方式とライトバック方式の動作の違いや特徴を問う問題も出題されることがあります。

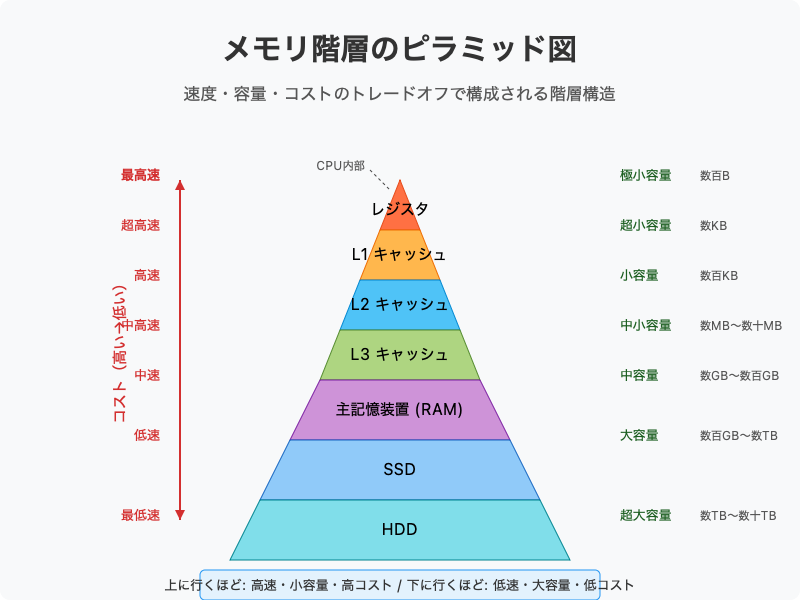

- メモリ階層:

- 概念と構造: レジスタ、キャッシュメモリ、主記憶装置、補助記憶装置といった階層構造の概念と、各階層における速度・容量・コストのトレードオフの関係性を理解しているかを問う問題です。ピラミッド型のイメージ図で理解しておくと良いでしょう。

- 仮想記憶 (仮想メモリ):

- 目的と仕組み: なぜ仮想記憶が必要なのか(主記憶の物理容量を超えるメモリ空間を提供するため)、その基本的な仕組み(補助記憶装置の一部を利用する)を問います。

- ページング方式: 仮想記憶を実現する主要な方式であるページング方式について、ページという単位で管理すること、ページフォルト(アクセスしたいページが主記憶にない状態)、スラッシング(ページフォルトが多発し性能が低下する状態)といった関連用語の意味と発生メカニズムを問う問題がよく出ます。

- ページ置き換えアルゴリズム: 主記憶がいっぱいになった時にどのページを追い出すかを決めるアルゴリズム(FIFO, LRUなど)の動作原理や特徴を問う問題も出題範囲です。

- メモリ容量と性能:

- メモリ容量が不足した場合にコンピュータの動作が遅くなる、といった基本的な影響に関する知識を問う問題も考えられます。

これらの出題パターンを意識して学習を進めることで、試験本番で「見たことがある問題だ!」と落ち着いて対応できるようになります。

試験で問われる知識のポイント:ここを押さえよう!

基本情報技術者試験のメモリ分野で得点するために、特に以下のポイントを確実に押さえておきましょう。

- 各メモリの特性を正確に暗記する:

- DRAM: 揮発性、読み書き可、リフレッシュ要、主記憶用、比較的低速・安価・大容量。

- SRAM: 揮発性、読み書き可、リフレッシュ不要、キャッシュ用、高速・高価・小容量。

- マスクROM: 不揮発性、読み出し専用、書き換え不可。

- PROM: 不揮発性、一度だけ書き込み可。

- EPROM: 不揮発性、紫外線で消去・再書き込み可。

- EEPROM: 不揮発性、電気的に消去・再書き込み可(バイト単位)。

- フラッシュメモリ: 不揮発性、電気的に消去・再書き込み可(ブロック単位)、SSDやUSBメモリ用。

- メモリの用途を関連付ける:

- どのメモリが、コンピュータのどの部分(主記憶、キャッシュ、BIOS格納用、ストレージなど)で主に使われているかをセットで覚えることが重要です。

- キャッシュメモリの計算式をマスターする:

- 実効アクセス時間の計算式は必ず覚え、使えるようにしておきましょう。

- 実行アクセス時間 = (キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率) + (主記憶装置のアクセス時間 × (1 – ヒット率))

- ヒット率は「キャッシュメモリに目的のデータが存在する確率」、(1 – ヒット率) は「キャッシュミス率」です。

- 仮想記憶の重要用語を理解する:

- ページング方式の基本的な仕組み(固定長のページ単位で管理)。

- ページフォルトがどのような状況で発生するのか(主記憶にないページへのアクセス)。

- スラッシングがなぜ起こるのか、そしてそれが何を意味するのか(ページ交換の多発による性能低下)。

- メモリ階層のイメージを持つ:

- CPUに近い順に、レジスタ → キャッシュメモリ → 主記憶装置 → 補助記憶装置 となるピラミッド構造をイメージできるようにします。

- ピラミッドの上に行くほど高速・小容量・高コスト、下に行くほど低速・大容量・低コストというトレードオフの関係を理解しておくことが大切です。

これらのポイントを重点的に学習し、知識を確実に定着させましょう。

一緒に覚えたい! メモリ関連の重要キーワード

メモリについて学習する際には、以下の関連用語も一緒に理解しておくと、知識が繋がり、より深く全体像を把握することができます。基本情報技術者試験の他の分野でも登場する重要なキーワードばかりです。

- CPU (中央処理装置): メモリと密接に連携して、コンピュータ全体の計算や制御を行う中心的な部品です。メモリはCPUの作業場として機能します。 ここに[CPU]への内部リンクを設置

- 主記憶装置 (メインメモリ): メモリの最も代表的な呼び方の一つです。CPUが直接アクセスしてプログラムやデータを読み書きします。

- 補助記憶装置 (ストレージ): HDDやSSDなど、データを永続的に保存する装置です。メモリとの違いを理解することが重要です。 ここに[ストレージ]への内部リンクを設置

- キャッシュメモリ: CPUと主記憶の間に位置し、処理を高速化するためのメモリです。L1, L2, L3といった階層があります。 ここに[キャッシュメモリ]への内部リンクを設置

- RAM (Random Access Memory): 読み書き可能な揮発性メモリ。DRAMとSRAMが代表です。

- ROM (Read Only Memory): 読み出し専用が基本の不揮発性メモリ。マスクROM, PROM, EPROM, EEPROM, フラッシュメモリなどがあります。

- 揮発性 / 不揮発性: 電源を切ったときに記憶内容が消えるか消えないかの性質。メモリの種類を区別する上で基本となります。

- メモリ階層: 速度、容量、コストの異なる記憶装置を階層的に配置した構造。

- 仮想記憶 (仮想メモリ): 補助記憶装置を利用して主記憶の容量を見かけ上大きく見せる技術。ページング方式, ページフォルト, スラッシングといった用語とセットで理解が必要です。 ここに[仮想記憶]への内部リンクを設置

- メモリアドレス (番地): メモリ上の記憶場所を特定するための番号です。CPUはアドレスを指定してメモリにアクセスします。

- メモリ管理: OS(オペレーティングシステム)の重要な機能の一つで、メモリ領域を効率的に割り当てたり、保護したりします。 ここにへの内部リンクを設置

- バス: CPU、メモリ、周辺機器などの間でデータを転送するための共通の経路です。 ここに[バス]への内部リンクを設置

- レジスタ: CPU内部にある、極めて高速な記憶回路です。メモリ階層の最上位に位置します。

これらの用語の意味を一つ一つ確認し、メモリとの関連性を意識しながら学習を進めることで、断片的な知識ではなく、体系的な理解を得ることができます。

メモリの理解を深めるための解説

メモリに関する基本的な知識を踏まえた上で、ここではさらに踏み込んだ解説をしていきます。メモリの種類ごとの特徴や動作原理、関連技術について詳しく見ていくことで、メモリに関する理解を深め、実際の試験問題に応用できる力を身につけましょう。

もっと詳しく! メモリの種類と仕組みを徹底解説

ここでは、試験で特に重要なメモリの種類(RAM、ROM、キャッシュメモリ)と、それらが連携するメモリ階層、仮想記憶の仕組みについて、図や表も使いながら一歩踏み込んで解説します。それぞれの技術的な特徴と役割をしっかり掴みましょう。

これまでのセクションでメモリの基本的な役割や試験での位置づけを学びました。ここでは、さらに一歩進んで、主要なメモリの種類がどのような技術に基づいているのか、そしてそれらがどのように連携してコンピュータシステム全体の性能を支えているのかを詳しく見ていきます。「なぜDRAMはリフレッシュが必要なの?」「キャッシュメモリはどうして速いの?」といった疑問に答えることで、「なるほど、そういうことか!」という深い理解を目指します。視覚的な理解を助けるために、図や比較表も活用していきます。

RAM(ラム):読み書き自由なメインステージ

RAM (Random Access Memory) は、その名の通り、データの読み出し(Read)と書き込み(Modify/Write)が自由に行えるメモリです。

「ランダムアクセス」という言葉は、「メモリ上のどの場所(アドレス)に対しても、順番に関係なく直接アクセスして読み書きができる」という意味合いです。これは、テープのように先頭から順番にしかアクセスできないシーケンシャルアクセスとは対照的です。

RAMの最も重要な特徴の一つは、揮発性メモリであることです。つまり、コンピュータの電源を切ると、RAM上に記憶されていたデータはすべて消えてしまいます。作業中の文書を保存せずに電源を切ってしまうと内容が失われるのは、このためです。

この読み書き自由で高速アクセス可能な特性から、RAMは主にコンピュータの主記憶装置(メインメモリ)として利用されます。CPUが現在実行しているプログラムのコードや、処理に必要なデータは、ストレージからRAMに読み込まれ、CPUが直接アクセスできる状態で一時的に保持されます。

RAMには、その内部構造と動作原理の違いから、大きく分けてDRAMとSRAMの2種類が存在し、基本情報技術者試験ではこの二つの違いが頻繁に問われます。

DRAM (Dynamic RAM:ディーラム)

仕組み: DRAMは、情報を記憶する素子として微小な「コンデンサ」を利用します。コンデンサに電荷が蓄えられている状態を「1」、蓄えられていない状態を「0」として、デジタル情報を表現します。

特徴:

- 構造が単純: コンデンサとトランジスタ1つで1ビットを構成できるため、回路構造が比較的単純です。

- 高集積化(大容量化)が容易: 構造が単純なため、小さな面積にたくさんの記憶素子を詰め込むことができ、大容量化に適しています。

- 安価: 大量生産に向いており、ビットあたりのコストが比較的安価です。

- リフレッシュ動作が必要: コンデンサに蓄えられた電荷は、時間が経つと自然に放電して失われてしまいます。そのため、記憶内容を保持し続けるためには、定期的に電荷を再充電(補充)する「リフレッシュ」と呼ばれる動作が必要になります。これが “Dynamic”(動的)と呼ばれる所以です。

- アクセス速度が比較的遅い: リフレッシュ動作が必要なことや、読み出しに時間がかかるため、後述するSRAMと比較するとアクセス速度は遅くなります。

用途: これらの特徴から、DRAMはパソコンやサーバの主記憶装置(メインメモリ)として最も広く採用されています。皆さんがPCのスペックで目にする「メモリ 16GB」などは、通常このDRAMの容量を指します。SDRAMやDDR SDRAM(DDR2, DDR3, DDR4, DDR5など)といった規格は、DRAMを高速化したものです。

SRAM (Static RAM:エスラム)

仕組み: SRAMは、情報を記憶するために「フリップフロップ」と呼ばれる回路を利用します。フリップフロップは、複数のトランジスタを組み合わせた回路で、一度「1」または「0」の状態になると、電力が供給されている限りその状態を保持し続けます。

特徴:

- 構造が複雑: 1ビットを記憶するために複数のトランジスタが必要なため、DRAMに比べて回路構造が複雑です。

- 集積度が低い(容量が小さい): 回路が複雑なため、同じ面積に搭載できる記憶素子の数が少なくなり、大容量化には向きません。

- 高価: 製造コストが高く、ビットあたりの価格はDRAMよりも高価になります。

- リフレッシュ動作が不要: フリップフロップ回路は電力が供給されていれば状態を保持するため、DRAMのようなリフレッシュ動作は必要ありません。これが “Static”(静的)と呼ばれる理由です。

- アクセス速度が非常に高速: リフレッシュ不要で、回路自体の応答速度も速いため、DRAMよりもはるかに高速にデータの読み書きが可能です。

用途: その高速性から、SRAMは主にCPUのキャッシュメモリ(L1キャッシュ、L2キャッシュ、L3キャッシュ)として利用されます。CPUと低速な主記憶(DRAM)の間で、頻繁にアクセスされるデータを一時的に保持し、CPUへのデータ供給を高速化する役割を担います。

【表: DRAM vs SRAM 比較】

| 特性 | DRAM (Dynamic RAM) | SRAM (Static RAM) |

|---|---|---|

| 記憶素子 | コンデンサ | フリップフロップ回路 |

| リフレッシュ動作 | 必要 | 不要 |

| アクセス速度 | 遅い | 速い |

| 集積度(容量) | 高い(大容量化向き) | 低い(小容量) |

| コスト | 安価 | 高価 |

| 主な用途 | 主記憶装置(メインメモリ) | キャッシュメモリ |

| 消費電力 | 大きい(リフレッシュのため) | 小さい |

この表は、試験で頻繁に問われるDRAMとSRAMの重要な違いをまとめたものです。特にリフレッシュ動作の要否、速度、主な用途は確実に覚えておきましょう。なぜこれらの違いが生まれるのか(コンデンサ vs フリップフロップ)という背景を理解しておくと、単なる丸暗記よりも忘れにくくなります。

ROM(ロム):電源を切っても消えない記憶

ROM (Read Only Memory) は、その名前が示す通り、基本的にはデータの読み出し(Read)専用として設計されたメモリです。

ROMの最大の特徴は、RAMとは対照的に不揮発性メモリであることです。つまり、コンピュータの電源を切っても、記憶されている内容が消えることはありません。この性質のため、ROMはコンピュータの基本的な動作に必要な、書き換える必要のない重要な情報を格納するために使われます。

主な用途としては、

- コンピュータの電源投入時に最初に実行されるプログラム(BIOS: Basic Input/Output System や UEFI)

- 周辺機器やハードウェアを制御するためのプログラム(ファームウェア)

- 家電製品(テレビ、エアコン、電子レンジなど)の制御プログラム

- 一部のゲームカートリッジの内容

などが挙げられます。

「読み出し専用」が基本のROMですが、技術の進歩により、後から内容を書き換えられるタイプのROMも登場しました。基本情報技術者試験では、これらのROMの種類と特徴、特に書き換えに関する違いを理解しておくことが重要です。

ROMの種類

- マスクROM:

- 特徴: 半導体チップの製造工程(マスク工程)でデータが書き込まれるタイプのROMです。一度書き込まれた内容は、利用者や製造後には一切変更できません。

- 用途: 内容が完全に固定されており、大量生産される製品(初期のゲームカートリッジや一部の家電製品など)のプログラム格納に用いられました。コストは低いですが、開発途中の修正ができないという欠点があります。

- PROM (Programmable ROM):

- 特徴: 製造時には何も書き込まれていない状態で出荷され、利用者が専用の書き込み装置(ROMライター)を使って一度だけデータを書き込むことができます。一度書き込んだ内容は消去・変更できません。

- 用途: 開発初期段階や少量生産品などで使われました。

- EPROM (Erasable Programmable ROM):

- 特徴: PROMと同様に利用者が書き込めますが、チップ中央にある窓から強い紫外線を一定時間照射することで、記憶内容を全て消去し、繰り返し書き換えることが可能です。消去するには専用の装置(UVイレーサー)が必要です。

- 用途: プログラム開発時のデバッグなどで、内容を修正しながら使われました。

- EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM):

- 特徴: EPROMと同様に繰り返し書き換えが可能ですが、消去に紫外線ではなく電気的な信号を用います。コンピュータに搭載したまま、プログラム的に1バイト単位でデータの書き換えが可能です。ただし、書き込み速度は比較的遅く、書き換え回数にも上限があります。

- 用途: コンピュータのBIOS設定の保存や、ネットワーク機器の設定情報保持など、頻繁ではないものの内容の更新が必要な箇所で使われています。

- フラッシュメモリ (Flash Memory):

- 特徴: EEPROMをさらに発展させたもので、電気的に内容の消去・書き換えが可能な不揮発性メモリです。EEPROMがバイト単位で書き換えるのに対し、フラッシュメモリはブロック(ページ)と呼ばれる単位でデータを一括消去してから書き込みます。これにより、EEPROMよりも高速な書き込みと大容量化を実現しています。ただし、書き換え回数には上限があります(EEPROMよりは少ない場合が多い)。

- 用途: 現在、最も広く使われている不揮発性メモリの一つです。その高速性、大容量、耐衝撃性から、SSD (Solid State Drive)、USBメモリ、SDカード、デジタルカメラの記録メディア、スマートフォンの内部ストレージなど、様々な用途で活躍しています。基本情報技術者試験においても、フラッシュメモリは最重要のROMとして扱われます。

【表: ROMの種類 まとめ】

| 種類 | 揮発性 | 書き換え | 消去方法 | 書き換え単位 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| マスクROM | 不揮発性 | 不可 | 不可 | – | 製造時に書き込み(ファームウェア、初期のゲームROMなど) |

| PROM | 不揮発性 | 1回のみ | 不可 | – | 開発初期、少量生産 |

| EPROM | 不揮発性 | 可能 | 紫外線 | 全消去 | 開発・試作用 |

| EEPROM | 不揮発性 | 可能 | 電気的 | バイト単位 | BIOS設定、機器設定情報 |

| フラッシュメモリ | 不揮発性 | 可能 | 電気的 | ブロック単位 | SSD、USBメモリ、SDカード、スマホストレージ、ファームウェア |

この表で、各ROMの書き換えに関する特性の違いをしっかり押さえましょう。「読み出し専用」が基本のROMから、どのように書き換えが可能になっていったのか、その進化の過程を理解すると覚えやすくなります。特に、現代のデジタル機器に不可欠なフラッシュメモリの特徴と用途は確実にマスターしてください。

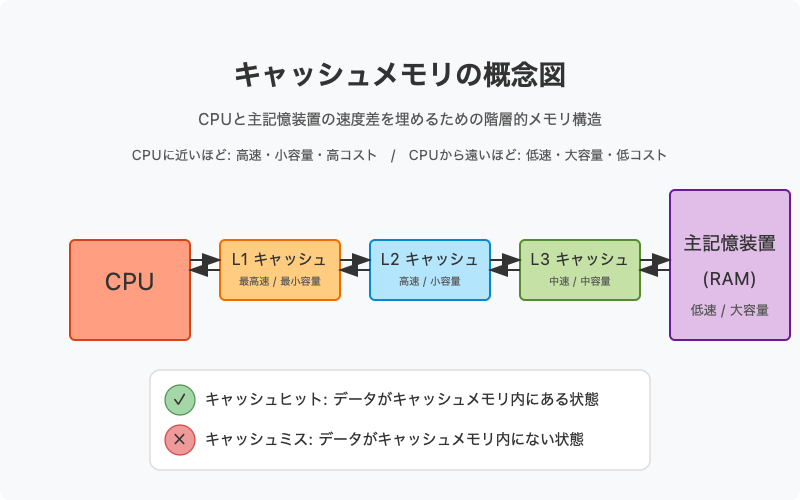

キャッシュメモリ:CPUの高速化を支える縁の下の力持ち

CPUの性能は年々向上し、非常に高速に処理を実行できるようになりました。しかし、いくらCPUが速くても、処理に必要なデータや命令を供給する主記憶装置(メインメモリ、主にDRAM)のアクセス速度が追いつかなければ、CPUはデータ待ちの状態(アイドル状態)になってしまい、その性能を十分に発揮できません。このCPUと主記憶装置の間の速度差(スピードギャップ)は、コンピュータの性能向上における大きな課題の一つです。

この速度差を埋めるために考案されたのが「キャッシュメモリ (Cache Memory)」です。

キャッシュメモリは、CPUと主記憶装置の中間に配置される、非常に高速なメモリです。通常、キャッシュメモリには高速なSRAMが用いられます。

その主な役割は、CPUが頻繁にアクセスする可能性が高いデータや命令を、主記憶装置からあらかじめコピーして一時的に保存しておくことです。

CPUが何らかのデータや命令を必要としたとき、まず主記憶装置よりも先に、より近くにあるキャッシュメモリにアクセスします。

もし必要なデータがキャッシュメモリ内に見つかった場合、これを「キャッシュヒット (Cache Hit)」と呼びます。CPUは高速なキャッシュメモリから直接データを受け取れるため、低速な主記憶装置へのアクセスを省略でき、処理時間を大幅に短縮できます。

もし必要なデータがキャッシュメモリ内になかった場合、これを「キャッシュミス (Cache Miss)」または「ミスヒット」と呼びます。この場合、CPUは仕方なく主記憶装置までデータを取りに行きます。そして、その取り出したデータを、次回以降のアクセスのためにキャッシュメモリにもコピーしておきます。これにより、同じデータが再び必要になった際にはキャッシュヒットが期待でき、高速化に繋がります。

このキャッシュメモリの仕組みは、プログラムの動作における局所性(locality)という性質に基づいています。局所性には、一度アクセスしたデータは近い将来再びアクセスされる可能性が高いという「時間的局所性」と、あるデータにアクセスした場合、その近くにあるデータもアクセスされる可能性が高いという「空間的局所性」があります。キャッシュメモリは、この局所性を利用して、次に使われそうなデータを高速なメモリに保持しておくことで、ヒット率を高め、システムのパフォーマンスを向上させているのです。

キャッシュメモリは、その性能とコストのバランスを取るために、通常、複数の階層構造を持っています。

- L1キャッシュ (レベル1キャッシュ): CPUコアに最も近い(あるいは内蔵されている)キャッシュ。最も高速ですが、容量は最も小さい(数KB~数百KB程度)。CPUが最も頻繁に使うデータや命令を保持します。

- L2キャッシュ (レベル2キャッシュ): L1キャッシュの外側に位置するキャッシュ。L1よりは低速ですが、容量は大きい(数百KB~数MB程度)。L1キャッシュに乗り切らなかったデータなどを保持します。

- L3キャッシュ (レベル3キャッシュ): さらに外側に位置し、複数のCPUコアで共有されることが多いキャッシュ。L2よりもさらに低速ですが、容量も大きい(数MB~数十MB程度)。

CPUはまずL1キャッシュを探し、なければL2、それでもなければL3、そして最後に主記憶装置へと、段階的にアクセスしていきます。

例えを使うなら、キャッシュメモリは「作業机の中でも、ペン立てや、すぐ手が届く小さな引き出し」のようなものです。主記憶装置が「少し離れた本棚」だとすると、頻繁に使うペンや消しゴム(頻繁に使うデータ)をペン立て(キャッシュメモリ)に入れておけば、いちいち本棚まで取りに行く手間が省けて作業が速くなりますよね。

また、キャッシュメモリに関して、基本情報技術者試験では書き込み動作の方式についても問われることがあります。CPUがデータを書き換えた際に、その変更をキャッシュメモリと主記憶装置にどのように反映させるか、という方式です。

- ライトスルー方式 (Write Through): CPUがデータを書き込む際、キャッシュメモリと主記憶装置の両方に同時に書き込みを行う方式です。常にキャッシュと主記憶の内容が一致しているため管理は単純ですが、書き込みの度に低速な主記憶へのアクセスが発生するため、書き込み性能が低下する可能性があります。

- ライトバック方式 (Write Back): CPUがデータを書き込む際、まずキャッシュメモリにのみ書き込みます。主記憶装置への書き込みは、そのデータがキャッシュメモリから追い出される(置き換えられる)タイミングでまとめて行われます。主記憶へのアクセス回数が減るため高速ですが、一時的にキャッシュと主記憶の内容が不一致になるため、データの一貫性を保つための制御が複雑になります。

キャッシュメモリは、現代の高性能コンピュータシステムにおいて不可欠な技術であり、その仕組みや関連用語(ヒット率、アクセス時間、書き込み方式など)は、基本情報技術者試験でも重要なポイントとなります。

メモリ階層:速度と容量のナイスな関係

これまでに、レジスタ(CPU内部の超高速メモリ)、キャッシュメモリ(SRAM)、主記憶装置(DRAM)、補助記憶装置(HDD/SSDなど)といった様々な記憶装置が登場しました。これらの記憶装置は、それぞれアクセス速度、記憶容量、そしてビットあたりのコストが大きく異なります。

コンピュータシステムでは、これらの特性の異なる記憶装置を、CPUからのアクセス速度が速い順(≒コストが高い順)に階層的に配置することで、性能とコストのバランスを取っています。この構造を「メモリ階層 (Memory Hierarchy)」と呼びます。

メモリ階層は、一般的に以下のようなピラミッド構造で表されます。

- 頂点 (最上位層): レジスタ (Register)

- CPU内部に直接組み込まれた、極めて少数の記憶回路。

- 速度: 最も高速(CPUのクロック同期レベル)。

- 容量: 極めて小さい(数十~数百バイト程度)。

- コスト: ビットあたり最も高価。

- 役割: CPUが演算を行う際に直接使うデータを一時的に保持する。

- 第2層: キャッシュメモリ (Cache Memory)

- CPUと主記憶の間に位置する高速メモリ(主にSRAM)。L1, L2, L3の内部階層を持つことが多い。

- 速度: レジスタより遅いが、主記憶よりはるかに高速。

- 容量: レジスタより大きいが、主記憶より小さい(KB~MB単位)。

- コスト: 主記憶(DRAM)より高価。

- 役割: CPUが頻繁にアクセスするデータを主記憶からコピーして保持し、アクセスを高速化する。

- 第3層: 主記憶装置 (Main Memory)

- いわゆる「メモリ」(主にDRAM)。

- 速度: キャッシュより遅いが、補助記憶より高速。

- 容量: キャッシュより大きい(GB単位)。

- コスト: キャッシュより安価だが、補助記憶より高価。

- 役割: 実行中のプログラムやデータを一時的に保持する、CPUの主たる作業領域。

- 最下位層: 補助記憶装置 (Secondary Storage)

- HDD、SSD、光学ディスク(CD/DVD/BD)、磁気テープなど。

- 速度: 最も低速。

- 容量: 最も大きい(TB単位以上も)。

- コスト: ビットあたり最も安価。

- 役割: プログラムやデータを永続的に保存する。

この階層構造には、明確なトレードオフ(相反する関係)が存在します。

- 上位層(CPUに近い)ほど: 高速だが小容量で高コスト。

- 下位層(CPUから遠い)ほど: 低速だが大容量で低コスト。

なぜこのような階層構造になっているのでしょうか?

理想的には、CPUが直接アクセスできる巨大で超高速なメモリがあれば良いのですが、そのようなメモリを作ることは技術的にもコスト的にも現実的ではありません。一方で、安価で大容量な低速ストレージだけでは、CPUの高速な処理能力を全く活かせません。

そこで、メモリ階層という考え方が生まれました。プログラムが動作する際には、よく使われるデータは高速な上位層(キャッシュや主記憶)に置き、あまり使われないデータは低速な下位層(補助記憶)に置くようにします。これにより、CPUが必要とするデータの多くを高速なメモリから供給できるようにし、システム全体としてあたかも「大容量で高速なメモリ」が存在するかのような性能を、現実的なコストで実現しているのです。

このメモリ階層の概念と、各階層間の速度・容量・コストのトレードオフを理解することは、コンピュータアーキテクチャの基本であり、キャッシュメモリや仮想記憶といった技術がなぜ必要なのかを根本的に理解する上で非常に重要です。

初心者が混同しやすいポイント:RAM vs ROM、メモリ vs ストレージ

学習を進める中で、「あれ、これはどっちだっけ?」と混乱しやすいポイントがいくつかあります。特に重要なのが、RAMとROMの違い、そしてメモリとストレージの違いです。試験でもこれらの区別は前提知識として問われることが多いので、ここで再度確認し、しっかり区別できるようにしておきましょう。

RAM vs ROM

どちらも半導体メモリの一種ですが、根本的な違いはデータの保持方法と用途にあります。

RAM (Random Access Memory):

- 揮発性: 電源を切るとデータが消えます。

- 読み書き可能: 自由にデータの読み出し、書き込みができます。

- 主な用途: 主記憶装置(メインメモリ)、キャッシュメモリ。CPUの作業領域として使われます。

ROM (Read Only Memory):

- 不揮発性: 電源を切ってもデータは消えません。

- 読み出し専用 (基本): 元々は読み出し専用でしたが、EEPROMやフラッシュメモリのように書き換え可能なタイプも登場しました。ただし、書き換えはRAMほど自由ではありません。

- 主な用途: BIOSやファームウェア、書き換える必要のないデータの格納。フラッシュメモリはSSDやUSBメモリなどストレージ用途にも使われます。

覚え方のポイント: RAMの「A」を “And Modify”(そして修正可能)と連想する、ROMの「O」を “Only”(読み出し専用)と連想すると区別しやすいかもしれません。

メモリ vs ストレージ

これは役割と特性の違いです。

メモリ (主記憶、RAMが中心):

- 役割: CPUが作業中に使うデータやプログラムを一時的に置いておく場所。

- 特性: 高速、揮発性、比較的小容量。

- 例え: 作業机。

ストレージ (補助記憶、HDD/SSDなど):

- 役割: 作成した文書ファイル、写真、音楽、インストールしたアプリケーションなど、データを長期間保存しておく場所。

- 特性: 低速、不揮発性、大容量。

- 例え: 本棚や引き出し。

パソコンのスペックでよく見る「メモリ 16GB / SSD 512GB」という表記は、前者がメモリ (RAM) の容量、後者がストレージ (SSD) の容量を表しています。この二つは役割が全く異なるため、どちらか一方だけが大容量でも、もう一方が不足していると快適な動作は望めません。

これらの違いを明確に理解しておくことが、コンピュータの仕組みを正しく把握するための基礎となります。

実務ではどう使われる? メモリ知識の活かし方

基本情報技術者試験で学ぶメモリの知識は、単なる試験対策にとどまらず、実社会の様々な場面で役立ちます。

パソコンやスマートフォンの購入時:

- 自分の使い方(インターネット閲覧やメールが中心か、Officeソフトを多用するか、高画質なゲームをプレイしたいか、動画編集をしたいかなど)に合わせて、適切なメモリ容量を搭載したモデルを選ぶことができます。

- 例えば、メールやウェブ閲覧、簡単な文書作成が中心なら8GBでも十分かもしれませんが、複数のソフトを同時に使ったり、写真編集をしたりするなら16GB、高負荷なゲームや本格的な動画編集、3Dモデリングなどを行うなら32GB以上を検討するといった判断が可能になります。

- メモリ容量が大きいほど一般的に価格は高くなるため、予算とのバランスを考えながら最適なスペックを選ぶ上で、メモリの知識は重要です。

パソコンの性能改善:

- 現在使っているパソコンの動作が遅いと感じる場合、タスクマネージャーなどでメモリの使用状況を確認してみましょう。もしメモリ使用率が常に高い状態であれば、メモリ不足が原因の一つである可能性が高いです。

- デスクトップPCや一部のノートPCでは、後からメモリを増設することが可能です。自分のPCがメモリ増設に対応しているか、どの規格のメモリをどれだけ増設できるかを確認し、適切に増設作業を行えば、動作速度が目に見えて改善されることがあります。

システム開発・運用:

- ソフトウェア開発者やシステムエンジニアは、開発するアプリケーションやシステムがどの程度のメモリリソースを必要とするかを考慮し、メモリ効率の良い設計やプログラミングを心がける必要があります。例えば、C言語などではポインタの扱いやメモリ確保(mallocなど)の仕組みを理解することが重要です。

- システム運用においては、サーバーなどのメモリ使用量を監視し、メモリ不足による性能低下やシステムダウンを防ぐことが重要です。高負荷テストを実施して、メモリがボトルネックになっていないかを確認したり、必要に応じてメモリ増設やシステム構成の見直しを行ったりします。

- 組み込みシステムの開発などでは、限られたメモリリソースの中で最大限の機能・性能を引き出すための知識が求められます。

このように、メモリに関する知識は、ITを使う一般ユーザーから専門家まで、幅広い層にとって実用的な価値を持っています。試験勉強を通して得た知識が、将来の仕事や日常生活にも活かせることを知っておくと、学習のモチベーションも高まるのではないでしょうか。

基本情報技術者試験対策

メモリに関する深い理解を得たところで、ここからは具体的な試験対策について解説します。どのように学習を進め、効率的に知識を定着させるか、メモリに関するポイントを集中的に押さえていきましょう。暗記のコツや実践的な学習法を知ることで、試験突破への道のりがグッと近づきます。

試験突破! メモリ分野の効果的な学習法と対策テクニック

メモリ分野の知識を確実に身につけ、試験で得点するための具体的な学習方法や暗記のコツを紹介します。似ている概念を区別する方法や、効率的な学習計画についてもアドバイスします。

ここからは、基本情報技術者試験の合格を目指す皆さんのために、より実践的な学習アプローチを見ていきましょう。メモリに関する知識をただインプットするだけでなく、それを試験本番で使える「得点力」に変えるための具体的な方法論が重要です。特に、似て非なる用語や概念(例えば、物理メモリと仮想メモリ)を正確に区別し、計算問題にも対応できる応用力を身につけるためのテクニックを紹介します。

メモリ分野の効果的な学習方法:インプット編

知識を効率よく、かつ深く理解するためには、インプットの方法にも工夫が必要です。以下の点を意識して学習を進めてみましょう。

- まずは全体像を掴む:

- いきなり細かいメモリの種類を覚えようとするのではなく、まず「メモリ階層」の全体像を把握しましょう。レジスタ、キャッシュメモリ、主記憶装置、補助記憶装置がどのような関係性で配置され、それぞれがどのような役割(速度、容量、コストのトレードオフ)を持っているのか、ピラミッド図などを参考にイメージを掴むことが大切です。この全体像が頭に入っていると、個々のメモリ技術の位置づけが理解しやすくなります。

- 用語の定義を正確に:

- RAM、ROM、DRAM、SRAM、フラッシュメモリ、キャッシュメモリ、仮想記憶、揮発性、不揮発性、ページフォルト、スラッシング… メモリ分野には多くの専門用語が登場します。これらの用語の意味を、自分の言葉で説明できるレベルまで正確に理解しましょう。曖昧な理解のまま進むと、後で混乱の原因になります。

- 「なぜ?」を考える:

- 単に「DRAMはリフレッシュが必要」と暗記するだけでなく、「なぜリフレッシュが必要なのか?(コンデンサだから)」、「なぜキャッシュメモリは高速なのか?(SRAMだから、CPUに近いから)」、「なぜ仮想記憶という仕組みが必要なのか?(物理メモリの限界を超えるため)」といった理由や背景を考える癖をつけましょう。理由と結びつけて理解することで、記憶が定着しやすくなり、応用問題にも対応できるようになります。

- 図や例えを活用:

- 抽象的な概念は、具体的なイメージと結びつけることで理解が深まります。「作業机と本棚」、「道具棚と手元の引き出し」といった例え話や、メモリ階層のピラミッド図、キャッシュメモリの概念図などを積極的に活用し、視覚的に理解することを心がけましょう。

- 参考書と過去問を往復:

- 参考書を読んで知識をインプットしたら、すぐにその範囲に対応する過去問題を解いてみることが非常に効果的です。問題を解くことで、どの知識がどのように問われるのかが具体的にわかります。間違えた問題や理解が曖昧だった問題については、解説を熟読し、なぜ間違えたのか、どの知識が不足していたのかを分析します。そして、再度参考書に戻って該当箇所を復習するというサイクルを繰り返すことで、知識が確実に定着していきます。

これらのインプット方法を組み合わせることで、単なる知識の詰め込みではなく、本質的な理解に基づいた学習を進めることができます。

暗記のコツとニーモニック:楽しく覚えよう!

メモリ分野には、どうしても暗記が必要な項目(特に各種メモリの特徴)が多くあります。ここでは、少しでも楽しく、効率的に覚えるためのコツやニーモニック(記憶術)の例を紹介します。

RAM vs ROM:

- RAM: Read And Modify (読んで修正可能)。または、「ラクしてムリせず読み書き」と覚える。

- ROM: Read Only Memory (読み出し専用メモリ) が基本。

揮発性 vs 不揮発性:

- 揮発性 (きはつせい): 電源が切れると「はつらつと消える!」 → RAM。

- 不揮発性 (ふきはつせい): 電源が切れても「フツーにキオクはハッキリツづく!」 → ROM、フラッシュメモリ。

DRAM vs SRAM:

- DRAM (Dynamic):

- 「Dynamite (ダイナマイト) は扱いに注意(リフレッシュ要)、でも安い」

- 「Dakedo Refresh Arimasu Memory (だけどリフレッシュありますメモリ)」

- 「ドンくさい(遅い)けど大容量、リズム(リフレッシュ)が必要」

- SRAM (Static):

- 「Static (静的) だから安定・高速(リフレッシュ不要)、でもSugoku 高い」

- 「Speedy Refresh Arimasen Memory (スピーディ リフレッシュありませんメモリ)」

- 「スーパー速いけど値段も高い、リフレッシュは楽」

ROMの種類 (書き換え関連):

- マスクROM: マスクで顔を隠したら、もう変えられない → 書き換え不可。

- PROM: Programmable (プログラム可能)だけど Permanent (永久) → 1回だけ書き込み可。

- EPROM: Erasable (消去可能) だけど Energy (エネルギー、紫外線) が必要。

- EEPROM: Electrically Erasable (電気的に消去可能)。

- フラッシュメモリ: カメラのフラッシュみたいに「パッ」と(ブロック単位で)電気的に消せる。

これらはあくまで一例です。一番効果的なのは、自分自身で覚えやすい語呂合わせやイメージ、ストーリーを作ってみることです。少しユーモラスなものや、自分の経験と結びつけたものほど記憶に残りやすくなります。ぜひ、楽しみながら暗記に取り組んでみてください。

似ている概念との区別方法:仮想記憶との違いは?

メモリの学習を進める上で、特に「物理メモリ(主記憶/RAM)」と「仮想記憶(仮想メモリ)」の関係性は、混同しやすく、かつ試験でも重要なポイントです。この二つの違いを明確に理解しておきましょう。

メモリ (主記憶/RAM):

- これは、コンピュータに物理的に搭載されている半導体チップ(主にDRAM)そのものです。

- CPUが直接アクセスして、プログラムやデータを読み書きする実際の作業領域です。

- 容量には物理的な上限があります(例: 8GB, 16GBなど)。

仮想記憶 (仮想メモリ):

- これは物理的なメモリチップではなく、OS(オペレーティングシステム)が提供する機能・仕組みの一つです。

- 補助記憶装置(HDDやSSD)の一部を、あたかも主記憶の一部であるかのように見せかける技術です。

- その主な目的は、物理メモリの実際の容量よりも大きなメモリ空間(アドレス空間)をプログラムに提供することです。これにより、物理メモリの容量を超えるような巨大なプログラムも実行できるようになります。

重要なポイント:

- 仮想記憶は、物理メモリを「拡張」する概念であり、物理メモリを「代替」するものではありません。

- プログラムが実際に実行される際には、そのプログラムやデータは必ず物理メモリ上に存在している必要があります。

- 仮想記憶システムでは、プログラム全体を「ページ」と呼ばれる単位に分割し、現在必要なページだけを物理メモリに読み込み(ページイン)、不要になったページを補助記憶装置に書き出す(ページアウト)という処理(ページング)をOSが行います。

- もし物理メモリの容量が極端に少ない状態で仮想記憶を多用すると、このページイン/ページアウトが頻繁に発生し(ページフォルト多発)、補助記憶装置へのアクセスが増えるため、かえってシステム全体の性能が大幅に低下してしまいます。この状態をスラッシングと呼びます。

まとめると:

- メモリ (RAM): 物理的な「作業机」。広さ(容量)に限界あり。

- 仮想記憶: OSが提供する「作業机を広く見せる工夫」。本棚(ストレージ)の一部も机の一部として使えるようにするが、実際の作業は机の上(RAM)で行う。本棚との物の出し入れ(ページング)が頻繁すぎると効率が落ちる(スラッシング)。

試験では、仮想記憶の仕組み自体(ページング方式、ページフォルト、スラッシング、ページ置き換えアルゴリズムなど)が独立したテーマとして詳しく問われることも多いです。物理メモリとの違いをしっかり理解した上で、仮想記憶の概念も深く学習しておきましょう。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

基本情報技術者試験の合格に向けて、メモリ分野をどのように学習計画に組み込むか、いくつかアドバイスです。

学習のタイミング:

- メモリは、CPU、主記憶、補助記憶、入出力装置といった「コンピュータの五大装置」の一つであり、コンピュータの基本構成要素の中核をなします。そのため、テクノロジ系の学習を始める初期段階で、CPUやストレージ(補助記憶装置)と合わせて、その役割と関係性をしっかり理解しておくことが推奨されます。メモリの基礎知識は、OSのメモリ管理、データベースのバッファ管理、プログラミングにおけるメモリ確保など、他の多くの分野の理解にも繋がります。早めに基礎を固めておくことで、後々の学習が格段に進めやすくなります。

学習の深さとバランス:

- 基本情報技術者試験のテクノロジ系は出題範囲が非常に広いことを忘れてはいけません。メモリは重要ですが、この分野だけに時間をかけすぎると、他の分野の学習時間が不足してしまいます。まずは、参考書の該当章を読み込み、基本的な用語や概念を理解することを目指しましょう。そして、過去問(特に用語選択問題や基本的な比較問題)を解いてみて、自分の理解度を確認します。ここでつまずくようであれば、再度参考書に戻って復習します。

計算問題への取り組み:

- キャッシュメモリの実行アクセス時間などの計算問題は、文系出身者や数学が苦手な方にとっては、少しハードルが高く感じるかもしれません。しかし、出題されるパターンはある程度限られており、計算式とその意味を正しく理解し、いくつかの過去問で練習を積めば、確実に解けるようになります。苦手意識から後回しにせず、比較的早い段階で取り組み、解き方をマスターしておくことをお勧めします。

学習計画と復習:

- 全体的な学習スケジュールを立てる際には、メモリ分野(キャッシュや仮想記憶も含む)に集中的に取り組む期間を設けると良いでしょう。例えば、「今週はメモリとキャッシュを徹底的にやる!」といった形です。そして、一度学習した後も、定期的に過去問を解くなどして復習し、知識が抜け落ちないようにすることが重要です。忘却曲線という言葉があるように、一度覚えたことでも時間が経つと忘れてしまうため、繰り返し触れる機会を作りましょう。

焦らず、しかし着実に、メモリ分野の知識を積み上げていきましょう。

練習問題と解説

ここまでの学習で身につけたメモリに関する知識をチェックするため、実際に問題を解いてみましょう。解答と詳しい解説も提供するので、理解を深めるための機会としてぜひ挑戦してください。

実力チェック! メモリに関する練習問題に挑戦

ここまでの学習で、メモリに関する知識がどれくらい身についているか、実際の試験問題を意識した練習問題で腕試しをしてみましょう。全部で4問あります。解答と詳しい解説も用意しているので、もし間違えてしまっても大丈夫です。どこでつまずいたのかを確認し、弱点を克服するチャンスと捉えて、ぜひチャレンジしてみてください!

これらの問題は、基本情報技術者試験でよく問われる知識ポイント(メモリの種類、キャッシュメモリの計算、ROMの特性、仮想記憶の用語)を基に作成されています。実際の試験形式に慣れる良い機会にもなります。

練習問題

問題1 (メモリの種類)

コンピュータの主記憶装置として広く用いられ、記憶内容を保持するために周期的な再書き込み(リフレッシュ)動作が必要なメモリはどれか。

ア. SRAM

イ. DRAM

ウ. マスクROM

エ. フラッシュメモリ

問題2 (キャッシュメモリ計算)

あるコンピュータにおいて、キャッシュメモリのアクセス時間が20ナノ秒、主記憶装置のアクセス時間が80ナノ秒、キャッシュメモリへのヒット率が90%である。このコンピュータの実行アクセス時間は平均何ナノ秒か。ここで、メモリアクセスはキャッシュメモリと主記憶装置に対してだけ行われるものとする。

ア. 26

イ. 50

ウ. 74

エ. 100

問題3 (ROMの種類)

電源を切っても記憶内容が保持される不揮発性メモリであり、電気的に内容の書き換えが可能で、SSDやUSBメモリなどの記憶媒体として広く用いられているものはどれか。

ア. SRAM

イ. DRAM

ウ. EPROM

エ. フラッシュメモリ

問題4 (仮想記憶)

ページング方式の仮想記憶システムにおいて、CPUがアクセスしようとしたページが主記憶上に存在しない場合に発生し、補助記憶装置から該当ページを主記憶に読み込む(ページイン)契機となる割り込みを何と呼ぶか。

ア. キャッシュヒット

イ. スラッシング

ウ. ページフォルト

エ. フラグメンテーション

解答と詳しい解説

問題1 解答: イ

解説:

- イ (DRAM): 正解です。DRAMは主記憶装置に広く用いられ、記憶素子であるコンデンサの電荷を保持するために定期的なリフレッシュ動作が必要です。

- ア (SRAM): SRAMは主にキャッシュメモリに用いられ、フリップフロップ回路を使用するためリフレッシュ動作は不要です。

- ウ (マスクROM): マスクROMは不揮発性メモリで、製造時に書き込まれ、書き換えはできません。リフレッシュも不要です。

- エ (フラッシュメモリ): フラッシュメモリも不揮発性メモリで、電気的に書き換え可能ですが、DRAMのような周期的なリフレッシュ動作は必要ありません。

問題2 解答: ア

解説:

実行アクセス時間は、以下の式で計算できます。

実行アクセス時間 = (キャッシュメモリのアクセス時間 × ヒット率) + (主記憶装置のアクセス時間 × キャッシュミス率)

ここで、

- キャッシュメモリのアクセス時間 = 20ナノ秒

- 主記憶装置のアクセス時間 = 80ナノ秒

- ヒット率 = 90% = 0.9

- キャッシュミス率 = 1 – ヒット率 = 1 – 0.9 = 0.1 (10%)

これを式に代入すると、実行アクセス時間 = (20 × 0.9) + (80 × 0.1)= 18 + 8= 26 ナノ秒となります。

よくある誤答とその理由:

- 単純にアクセス時間を平均してしまう((20+80)/2 = 50 → イ)。ヒット率を考慮していません。

- ヒット率とミス率を逆に適用してしまう((20 × 0.1) + (80 × 0.9) = 2 + 72 = 74 → ウ)。

- 計算式を覚えていない、または計算ミス。

この計算式は頻出なので、必ず正確に覚え、落ち着いて計算練習をしておきましょう。

問題3 解答: エ

解説:

- エ (フラッシュメモリ): 正解です。フラッシュメモリは、①不揮発性(電源を切っても消えない)、②電気的に書き換え可能、③SSDやUSBメモリで広く使われている、という全ての条件を満たすメモリです。

- ア (SRAM): 揮発性メモリです。

- イ (DRAM): 揮発性メモリです。

- ウ (EPROM): 不揮発性で書き換え可能ですが、消去には電気ではなく紫外線が必要です。また、SSDなどには通常使われません。

問題4 解答: ウ

解説:

- ウ (ページフォルト): 正解です。CPUがアクセスしようとしたページ(仮想アドレスに対応するデータ)が、主記憶装置(物理メモリ)上に存在しない場合に発生する割り込みがページフォルトです。ページフォルトが発生すると、OSは補助記憶装置から必要なページを主記憶に読み込む処理(ページイン)を行います。

- ア (キャッシュヒット): キャッシュメモリに目的のデータが存在することです。

- イ (スラッシング): ページフォルトが頻繁に発生し、ページイン・ページアウト処理に時間を取られ、システムの処理能力が極端に低下する状態のことです。

- エ (フラグメンテーション): メモリの割り当てと解放を繰り返すうちに、利用可能な空き領域が小さく断片化してしまう現象のことです。ページング方式はフラグメンテーション(特に外部フラグメンテーション)の発生を抑制する効果があります。

どうでしたか? 全問正解できた方も、間違えてしまった方も、解説を読んで理解を深めることが大切です。特に間違えた問題は、関連する知識がまだ曖昧である可能性があるので、もう一度この記事の該当箇所や参考書を読み返してみてくださいね。

まとめと学習ステップ

メモリについて学んできた内容を総括し、これからどのように学習を進めていくべきか、効率的な方法を提案します。これからIT分野でさらに知識を広げていくためのロードマップを示します。

総復習と次のステップ:メモリマスターへの道

最後に、この記事で学んだメモリに関する重要ポイントを簡潔にまとめます。さらに、知識を深めるために次に学ぶべき関連分野や、基本情報技術者試験合格に向けた効率的な学習ロードマップを提案します。

ここまで、メモリの基本から種類、仕組み、そして試験対策まで、幅広く学んできました。最後に、これまでの内容を振り返り、知識を整理しましょう。そして、メモリの理解を土台として、さらにIT知識を広げ、基本情報技術者試験合格という目標を達成するための道筋を確認します。

この記事で学んだ重要ポイントのおさらい

- メモリの基本: CPUが処理を行うための一時的な作業領域(作業机)。高速アクセスが可能だが、揮発性(電源OFFで消えるRAMが主)。**ストレージ(本棚)**は低速だが不揮発性で長期保存用。

- RAMの種類:

- DRAM: 主記憶用。コンデンサ使用、リフレッシュ要。安価で大容量。

- SRAM: キャッシュ用。フリップフロップ使用、リフレッシュ不要。高速だが高価で小容量。

- ROMの種類:

- 基本は読み出し専用、不揮発性。

- フラッシュメモリ: 電気的に書き換え可能(ブロック単位)。SSD、USBメモリ等で最重要。

- キャッシュメモリ: CPUと主記憶の速度差を埋める高速なSRAM。ヒット/ミス、階層構造(L1/L2/L3)、書き込み方式(ライトスルー/ライトバック)がポイント。

- メモリ階層: レジスタ → キャッシュ → 主記憶 → 補助記憶 の階層構造。上位ほど高速・小容量・高コスト、下位ほど低速・大容量・低コストというトレードオフ。

- 仮想記憶: 補助記憶装置を使い、物理メモリ容量以上のメモリ空間を見かけ上提供するOSの技術。ページング方式、ページフォルト、スラッシングが重要概念。

- 試験での重要性: メモリの種類・特性の比較、キャッシュの計算、仮想記憶の仕組みなどが頻出。

これらのポイントをしっかり押さえておけば、メモリに関する基本的な理解は万全です。

次に学ぶべき関連用語:知識を広げよう

メモリの知識は、他の多くのIT分野と密接に関連しています。メモリの理解を深め、さらにIT知識全体を体系的に学ぶために、以下の関連分野も学習することをお勧めします。

- CPU (中央処理装置): メモリとデータをやり取りし、実際に処理を実行するコンピュータの頭脳です。CPUのアーキテクチャ(命令セット、パイプライン処理など)や性能指標(クロック周波数、コア数など)を学ぶことで、メモリとの連携がより深く理解できます。 ここに[CPU]への内部リンクを設置

- OS (オペレーティングシステム): メモリ管理(物理メモリの割り当て、仮想記憶の実現、メモリ保護)はOSの重要な役割です。プロセス管理やタスクスケジューリングとも密接に関連します。 ここに[OS]への内部リンクを設置

- ストレージ技術: HDDやSSD、NVMeなどの補助記憶装置の仕組みや特性を理解することで、メモリとの役割の違いやデータの流れがより明確になります。 ここに[ストレージ]への内部リンクを設置

- バス (Bus): CPUとメモリ、周辺機器間でデータをやり取りする経路です。システムバス、メモリバス、アドレスバス、データバスなどの種類と役割を理解すると、データの流れ全体が見えてきます。 ここに[バス]への内部リンクを設置

- 並列処理/マルチコア技術: 現代のコンピュータは複数のコアを持つCPUが主流です。この場合のメモリアクセスやキャッシュの一貫性(キャッシュコヒーレンス)など、並列処理時のメモリ関連の問題も重要です。

これらの分野に関する知識を身につけることで、コンピュータシステム全体についての理解が深まり、様々な試験問題に対応できる応用力が身につきます。

効率的な学習のためのロードマップ

基本情報技術者試験の合格に向けて、メモリに関する学習を含めた効率的な学習計画を以下に提案します。

ステップ1: コンピュータの基本構成を理解する(2週間)

- コンピュータの5大装置(CPU、メモリ、補助記憶装置、入出力装置、制御装置)の役割と関係を掴む

- 特にCPUとメモリの連携について基本を理解する

- メモリ階層の概念を理解する

ステップ2: メモリの種類と特徴を学ぶ(1週間)

- RAMとROMの基本的な違いを理解する

- DRAMとSRAMの特性と用途の違いを学ぶ

- ROMの種類(特にフラッシュメモリ)の特徴を掴む

- メモリに関する基本的な過去問を解いてみる

ステップ3: キャッシュメモリと計算問題に取り組む(1週間)

- キャッシュメモリの仕組みと役割を理解する

- 実効アクセス時間の計算方法をマスターする

- 計算問題の練習を繰り返し行う

ステップ4: 仮想記憶について学ぶ(1週間)

- 仮想記憶の目的と基本的な仕組みを理解する

- ページング方式の具体的な動作を掴む

- ページフォルト、スラッシングなどの関連用語を覚える

- 仮想記憶に関する過去問に挑戦する

ステップ5: 総合的な復習と弱点強化(2週間)

- メモリ全般に関する過去問を解き、自分の弱点を見つける

- 苦手分野を集中的に復習する

- CPUやストレージなど関連分野とのつながりを意識しながら理解を深める

- 模擬試験で実力を確認する

この学習計画は、メモリに焦点を当てた部分的なものです。実際の試験対策では、他の多くの分野(ソフトウェア、ネットワーク、データベース、セキュリティなど)も同様に学習する必要があります。メモリの学習に割く時間は全体の約10%程度を目安にし、バランスの取れた学習を心がけましょう。

基本情報技術者試験は幅広い知識が問われますが、コンピュータの基本構成要素であるメモリについての理解は、他の多くの分野の土台となります。この記事で学んだ内容をしっかりと身につけ、試験合格に向けて一歩ずつ進んでいきましょう!