アライアンスとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

こんにちは!ITパスポート試験に挑戦している皆さん。今回は試験でよく出題される「アライアンス」という用語について徹底解説します。

「アライアンス」という言葉、ニュースやビジネス記事でよく見かけるけれど、実際どういう意味なのか、ITの世界ではどのように使われているのか、わかりにくいと感じていませんか?

この記事では、アライアンスの基本的な意味から、企業戦略としての役割、ITパスポート試験での出題パターンまで、初心者の方にも理解しやすいように解説します。

さらに、試験対策に役立つポイントや練習問題も用意しました。この記事を読み終える頃には、アライアンスについての理解が深まり、試験で問われても自信を持って解答できるようになりますよ。それでは早速始めましょう!

アライアンスの基本

アライアンスについて基本から理解していきましょう。ITパスポート試験ではビジネス戦略の一環として必ず出てくる重要な概念です。

アライアンスの定義と意味

「アライアンス(Alliance)」は英語で「提携」「同盟」「連合」などの意味を持つ言葉です。ビジネスの世界では、複数の企業が協力関係を築き、共同で目標を達成するために提携することを指します。

簡単に言えば、「企業同士がお互いに協力して、Win-Winの関係を作る仕組み」というわけです。

日本では、経済のグローバル化が進み、国際的にも企業提携が活発化し始めた1990年代後半から「アライアンス」という言葉が頻繁に使われるようになりました。

アライアンスの重要な特徴として、提携関係にある企業同士は対等な立場で事業を展開します。これは、上下関係のある取引や下請け関係とは明確に異なる点です。

アライアンスが使われる場面と状況

では、アライアンスは具体的にどのような場面で活用されるのでしょうか?

一般的には以下のような状況でアライアンスが形成されます。

- 新しい市場や事業に参入したい時

- 自社にない技術やノウハウを短期間で獲得したい時

- 研究開発コストやリスクを分散させたい時

- 競合他社に対抗するために規模の経済を追求したい時

- 国際市場に進出する際の現地パートナーが必要な時

例えば、ある家電メーカーが新しいスマート家電を開発する際、自社にはハードウェアの技術はあるものの、AIやクラウド技術が不足している場合、IT企業とアライアンスを組むことで、お互いの強みを活かした製品開発が可能になります。

IT業界におけるアライアンスの位置づけと重要性

IT業界は技術の進化が極めて速く、一社だけですべての技術を開発・維持することは困難です。そのため、アライアンスは特に重要な戦略となっています。

IT業界で見られる代表的なアライアンスの例としては、以下のようなものがあります。

- ハードウェアメーカーとソフトウェア企業の提携

- 通信キャリアとコンテンツプロバイダーの提携

- クラウドサービス企業同士の相互運用性確保のための提携

- 技術標準化のための企業連合(Wi-Fiアライアンスなど)

技術の標準化を推進する「Wi-Fiアライアンス」は、無線通信規格の互換性を確保するために複数の企業が集まって作られた団体で、アライアンスの有効性を示す好例です。

関連する用語や概念との違い

アライアンスと混同されやすい概念に「M&A(合併・買収)」があります。明確な違いを理解しておきましょう。

アライアンスとM&Aの違い

| 項目 | アライアンス | M&A |

|---|---|---|

| 定義 | 企業同士の提携・協業 | 企業の合併・買収 |

| 独立性 | 各企業の独立性を維持 | 一つの企業に統合 |

| 経営権 | 経営権の移転なし | 経営権の移転あり |

| コスト | 比較的低コスト | 多額の資金が必要 |

| スピード | 比較的速く実行可能 | 手続きに時間がかかる |

| リスク | 比較的低リスク | 高リスク |

| 解消 | 比較的容易 | 困難 |

また、「アウトソーシング」との違いも押さえておきましょう。アウトソーシングは自社の業務を外部委託することで、アライアンスのような対等な協力関係ではなく、発注者と受注者という関係性になります。

ITパスポート試験におけるアライアンス

ITパスポート試験では、ストラテジ系の問題としてアライアンスが出題されることが多いです。試験対策のポイントを理解しておきましょう。

出題頻度と重要度の解説

アライアンスは、ITパスポート試験の「経営戦略手法」カテゴリーに属する重要な用語です。過去の出題実績を見ると、平成23年特別試験、平成24年春期試験、令和4年度試験など、比較的コンスタントに出題されています。

経営戦略に関する問題は、ITパスポート試験のストラテジ系分野(全体の約30%)で必ず出題される分野であり、アライアンスはその中でも基本的な概念として押さえておくべき用語です。

過去の出題パターン分析

過去のITパスポート試験では、アライアンスに関して以下のようなパターンで出題されています。

- アライアンスの定義や概念を問う問題

- 「企業間での事業の連携、提携や協調行動を表すものはどれか」(平成23年特別試験問13)

- アライアンスの効果や目的を問う問題

- 「企業戦略におけるアライアンスの効果として適切なものはどれか」(平成24年春期試験問17)

- 他の経営戦略手法との比較問題

- アライアンス、M&A、アウトソーシングなどの手法の中から適切なものを選ぶ問題

- 特定の目的達成のための手段を問う問題

- 「自社が保有していない技術やノウハウを、他社から短期間で補完するための手段として、適切なものはどれか」(令和4年度問26)

これらの問題パターンを理解し、それぞれの特徴を覚えておくと試験対策に役立ちます。

試験での問われ方のポイント

試験では、アライアンスの「定義」だけでなく、「目的」「効果」「種類」「他の手法との比較」などの観点から問われることが多いです。

特に注意したいのは、似た概念(M&A、アウトソーシング、ホールディングカンパニーなど)との違いを問う問題です。それぞれの概念の特徴を正確に理解しておく必要があります。

また、「特定の経営課題を解決するための最適な手段は何か」という形で問われることもあるため、アライアンスがどのような状況で有効な手段になるのかを理解しておくことが重要です。

覚えておくべき関連知識

アライアンスに関連して、以下の知識も併せて押さえておくと良いでしょう。

- アライアンスの種類:業務提携、資本提携、技術提携、産学連携など

- 関連する経営戦略手法:M&A、アウトソーシング、ファブレス、OEMなど

- 経営資源:ヒト・モノ・カネ・情報という経営資源の考え方

- コアコンピタンス:企業の中核となる強み

これらの関連知識を体系的に理解することで、アライアンスに関する問題に正確に解答できる力が身につきます。

アライアンスの理解を深めるための解説

アライアンスについてより深く理解するために、種類や具体例、メリット・デメリットなどを詳しく見ていきましょう。

アライアンスの種類と特徴

アライアンスには主に以下の種類があります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。

1. 業務提携

販売促進、技術開発、資材調達などの業務面で協力関係を結ぶ形態です。一般的なアライアンスのパターンとして最も多く見られます。

具体的には以下のような提携があります。

- 生産提携:提携先に自社商品の生産を一部委託。生産が追い付かない時に有効

- 販売提携:他社の販売ルートや販売ノウハウを活用。販売チャネル不足を補える

- 技術提携:互いの独自技術や人材を共有。付加価値の高い商品開発や開発スピード向上に繋がる

2. 資本提携

企業同士がお互いの株式を持ち合う形態です。業務提携よりも強固な関係構築が可能になります。ただし、持ち株比率があまりに高くなると経営権が脅かされる可能性があるため、通常は過半数に満たない比率に抑えられます。

3. オープンイノベーション

他社や大学、研究機関などの外部から広く技術やアイデアを持ち寄り、画期的な技術や製品開発に繋げる形態です。自社だけでは生み出せない革新的なイノベーションを実現できる可能性があります。

4. 産学連携

企業と大学や研究機関が提携する形態です。企業側は最先端の研究成果や人材を活用でき、学術機関側は研究資金を得られるというメリットがあります。

具体的な例やケーススタディ

アライアンスの理解を深めるために、実際のビジネス事例を見てみましょう。

IT業界の事例:

- Microsoft と Nokiaの提携:MicrosoftのWindows Phone OSとNokiaのハードウェア技術を組み合わせたスマートフォン開発

- Apple と IBMの提携:企業向けモバイルアプリケーション開発での協業

- Amazon と 任天堂の提携:ゲームストリーミングサービスでの協力

他業界の事例:

- トヨタとパナソニックの提携:電気自動車用バッテリー開発での協業

- スターバックスとネスレの提携:コーヒー豆のグローバル流通での協力

- ユニクロとデザイナーブランドの提携:限定コレクション展開による相互ブランド価値向上

これらの事例では、各企業が独自の強みを持ち寄ることで、単独では達成できない価値を創出しています。

初心者が混同しやすいポイントの解説

アライアンスについて理解する際に、初心者がよく混同するポイントをクリアにしておきましょう。

1. アライアンスとM&Aの混同

アライアンスは企業の独立性を保ったままの提携であるのに対し、M&Aは一方が他方を買収したり、両社が合併したりして一つの企業体になります。よくニュースで「戦略的アライアンス」と「M&A」という言葉が混在して使われることがありますが、本質的に異なる概念です。

2. アライアンスとアウトソーシングの混同

アライアンスは対等な関係での協業であるのに対し、アウトソーシングは業務の外部委託であり、発注者と受託者という関係性になります。目的も効果も異なるので区別して理解しましょう。

3. 資本提携と資本参加の混同

資本提携は互いに株式を持ち合う関係ですが、資本参加は一方的に株式を取得する形態です。試験ではこの違いを問われることもあるので注意しましょう。

実務でどのように活用されるかの説明

アライアンスは実務においてどのように活用されているのでしょうか。具体的なビジネスシーンを想像しながら理解を深めましょう。

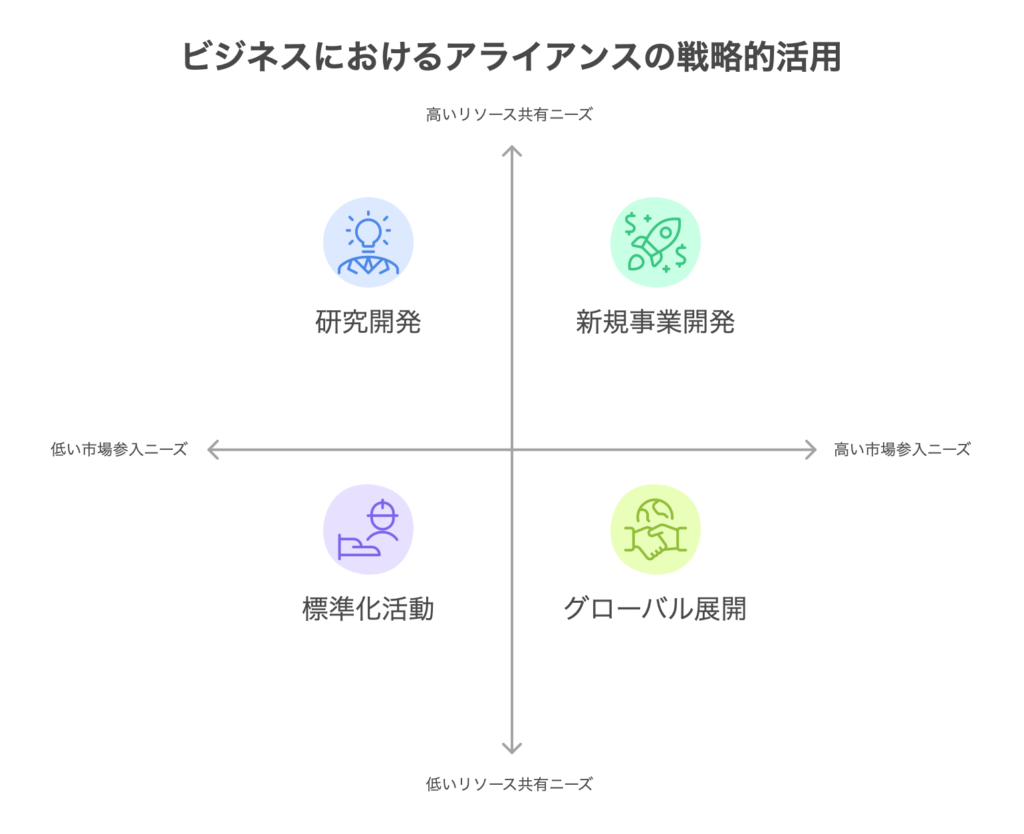

1. 新規事業開発での活用

企業が新規事業に参入する際、すべての技術やノウハウを自社開発するとコストも時間もかかります。そこで、既に必要な技術やマーケティング力を持つ企業とアライアンスを組むことで、スピーディーに事業を立ち上げることができます。

2. グローバル展開での活用

海外市場に進出する際、現地の法規制や商習慣に詳しいパートナー企業とアライアンスを組むことで、スムーズな市場参入が可能になります。

3. 研究開発での活用

特にハイテク分野では、技術開発コストが膨大になる傾向があります。複数企業で研究開発コストを分担し、成果を共有するアライアンスが効果的です。

4. 標準化活動での活用

新しい技術標準を確立する際、複数の企業がアライアンスを形成して共同で標準化を推進することで、業界全体の発展に寄与できます。Wi-Fiアライアンスはその代表例です。

ITパスポート試験対策

アライアンスに関するITパスポート試験の効果的な対策方法を紹介します。

アライアンスに関する効果的な学習方法

アライアンスを効果的に学習するためには、以下の方法がおすすめです。

1. 基本概念の理解から始める

まず、アライアンスの基本的な定義や目的、種類について正確に理解しましょう。曖昧な理解のままだと、試験で類似概念と混同してしまう恐れがあります。

2. 具体例と結びつけて理解する

ニュースや経済記事で取り上げられるアライアンスの事例に注目し、理論と実践を結びつけることで理解が深まります。「あの企業提携はこういうタイプのアライアンスだったのか」と考えながら学ぶと記憶に定着します。

3. 関連概念と比較しながら学ぶ

M&A、アウトソーシング、OEMなど、似た概念と比較しながら学ぶことで、アライアンスの特徴がより明確になります。比較表を作成して整理すると効果的です。

4. 過去問を解いて理解度をチェックする

ITパスポート試験の過去問を解くことで、自分の理解度を確認し、弱点を把握できます。アライアンスに関する問題だけでなく、経営戦略全般の問題を解くことで、より広い文脈での理解が進みます。

暗記のコツやニーモニック

アライアンスに関する知識を効率よく記憶するためのコツを紹介します。

1. 「アライアンスの3M」で種類を覚える

- Mutual(相互):業務提携

- Money(資金):資本提携

- Mind(知恵):技術提携

2. 「TART(タルト)」でアライアンスの目的を覚える

- Technology(技術の共有)

- Access(市場へのアクセス)

- Risk(リスクの分散)

- Time(時間の短縮)

3. 「MA対アライアンス」の違いを「統合VS連携」で覚える

M&Aは「統合して一つになる」、アライアンスは「連携して協力する」と覚えれば混同を防げます。

類似概念との区別方法

アライアンスと似た概念をどのように区別すればよいでしょうか。ポイントを整理します。

アライアンスとM&Aの区別

- アライアンス:企業の独立性を維持したまま協力関係を築く

- M&A:企業が合併・買収によって一つの組織になる

アライアンスとアウトソーシングの区別

- アライアンス:企業同士が対等な立場で協力し、相互の強みを活かす

- アウトソーシング:特定の業務を外部企業に委託する

アライアンスとOEMの区別

- アライアンス:広範な協力関係を築く

- OEM:自社ブランドで販売する製品を他社に製造委託する特定の取引形態

これらの違いを表にまとめて整理しておくと、試験前の復習に役立ちます。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

アライアンスを含む経営戦略分野の効果的な学習スケジュールを紹介します。

1週間の学習計画例

1日目:アライアンスの基本概念と種類の理解(30分) 2日目:アライアンスのメリット・デメリットと事例学習(30分) 3日目:類似概念との比較学習(30分) 4日目:過去問演習と弱点の把握(30分) 5日目:弱点の補強と総復習(30分) 6-7日目:関連する経営戦略手法の学習とまとめ(各30分)

特に試験直前期は、アライアンスだけでなく経営戦略全体を俯瞰的に理解することに時間を割きましょう。個別の用語を深く掘り下げるよりも、相互の関連性を意識した学習が効果的です。

練習問題と解説

アライアンスの理解度をチェックするための練習問題に挑戦してみましょう。

問題1

企業がアライアンスを結ぶ目的として最も適切なものはどれか。

a. 相手企業を買収して経営権を獲得するため b. 相手企業の業務を一方的に委託するため c. それぞれの企業が持つ強みを活かして相互に利益を得るため d. グループ企業の統合管理を行うため

解答と解説

正解は c. です。

アライアンスの主な目的は、複数の企業がそれぞれの強みや経営資源を持ち寄り、相互に利益を得ることです。

a. は M&A(合併・買収)の目的です。経営権の獲得はアライアンスの目的ではありません。 b. はアウトソーシング(外部委託)の特徴です。アライアンスは対等な関係での協業を意味します。 d. は持株会社(ホールディングカンパニー)の役割です。

問題2

次のうち、アライアンスの一種として正しいものはどれか。

a. 企業Aが企業Bを買収し、完全子会社化した b. 企業Cが業務の一部を企業Dに外部委託した c. 企業Eと企業Fが技術開発のために共同研究を行った d. 企業Gが顧客データを販売会社に売却した

解答と解説

正解は c. です。

企業同士が技術開発のために共同研究を行うことは、技術提携の一種であり、アライアンスに該当します。

a. はM&A(買収)に該当します。 b. はアウトソーシング(外部委託)に該当します。 d. は単なるデータ販売の取引であり、アライアンスには該当しません。

問題3

アライアンスとM&Aの違いについて、正しい記述はどれか。

a. アライアンスでは企業の独立性が失われるが、M&Aでは維持される b. アライアンスは長期的な関係構築が目的だが、M&Aは短期的な利益が目的である c. アライアンスでは企業の独立性が維持されるが、M&Aでは一つの企業に統合される d. アライアンスは国内企業同士の提携に限定されるが、M&Aは国際的に行われる

解答と解説

正解は c. です。

アライアンスでは各企業の独立性が維持されたまま協力関係を築きますが、M&Aでは買収や合併によって一つの企業に統合されます。これは両者の最も基本的な違いです。

a. は誤りです。逆に、アライアンスでは独立性が維持され、M&Aでは失われます。 b. は誤りです。どちらも長期的な戦略として実施されることが一般的です。 d. は誤りです。アライアンスも国際的に行われることが多くあります。

問題4

ある企業が自社にない技術を短期間で獲得するための最適な方法として、最も適切なものはどれか。

a. 長期的な自社研究開発 b. アライアンス(技術提携) c. 競合他社からの技術者引き抜き d. 特許出願による技術保護

解答と解説

正解は b. です。

自社にない技術を短期間で獲得するためには、既にその技術を持つ企業とアライアンスを組む(技術提携する)ことが最も効率的です。これは令和4年度のITパスポート試験でも出題された内容です。

a. は長期的な取り組みであり、「短期間で」という条件に合いません。 c. は人材採用の一手段ですが、組織的な技術移転に比べると限定的です。 d. は自社の技術を保護する手段であり、他社の技術を獲得する方法ではありません。

問題5

アライアンスのデメリットとして最も適切なものはどれか。

a. 経営資源を相互に活用できる b. 市場参入までの時間を短縮できる c. 自社の技術やノウハウが漏洩するリスクがある d. 提携企業との関係を解消することが不可能である

解答と解説

正解は c. です。

アライアンスでは、提携相手との協業の過程で自社の技術やノウハウが漏洩するリスクがあります。これはアライアンスの主なデメリットの一つです。

a. と b. はアライアンスのメリットであり、デメリットではありません。 d. は誤りです。アライアンスはM&Aに比べて関係の解消が比較的容易です。

「ここに『練習問題解答のポイント』のボックスが入ります」

まとめと学習ステップ

アライアンスについて学んできた内容を整理し、今後の学習につなげましょう。

記事内容の要点整理

この記事では、アライアンスについて以下の内容を解説してきました。

- アライアンスの基本概念:企業同士が対等な立場で協力関係を築き、相互の強みを活かす経営戦略

- アライアンスの種類:業務提携、資本提携、技術提携、産学連携、オープンイノベーションなど

- アライアンスのメリット:経営資源の共有、リスク分散、市場への迅速な参入、競争力向上など

- アライアンスのデメリット:効果の不確実性、情報漏洩リスクなど

- M&Aとの違い:独立性の維持、経営権の有無、コスト・スピード、リスクの大きさなど

- ITパスポート試験での出題パターン:定義、効果、他の手法との比較、最適な手段の選択など

アライアンスは経営戦略の一環として重要な概念であり、ITパスポート試験のストラテジ系分野で確実に押さえておくべき用語です。単なる暗記ではなく、実際のビジネスシーンでの活用方法まで理解することで、試験での応用問題にも対応できる力が身につきます。

次に学ぶべき関連用語の提案

アライアンスの理解を深めた後は、関連する以下の用語について学習を進めることをおすすめします。

- M&A(合併・買収):アライアンスとの比較で重要な概念

- アウトソーシング:業務の外部委託に関する経営戦略

- OEM(相手先ブランド製造):製品の製造委託に関する概念

- コアコンピタンス:企業の中核的な強みを表す概念

- オープンイノベーション:外部の知識や技術を活用したイノベーション手法

- ファブレス:自社で製造設備を持たない経営モデル

これらの用語はアライアンスと関連しており、経営戦略の全体像を理解する上で重要です。相互の関係性を意識しながら学習することで、試験での応用力が高まります。

効率的な学習のためのロードマップ

ITパスポート試験に向けたアライアンスと関連知識の効率的な学習ロードマップは以下の通りです。

Step 1: 基礎概念の理解(1-2日)

- アライアンスの定義、種類、目的を理解する

- 具体的な事例と結びつけて考える

Step 2: 関連概念との比較(1-2日)

- M&A、アウトソーシングなど関連概念との違いを整理する

- 比較表を作成して特徴を明確にする

Step 3: 過去問演習(1-2日)

- ITパスポート試験の過去問を解いて理解度をチェックする

- 間違えた問題は原因を分析し、弱点を克服する

Step 4: 経営戦略全体の復習(2-3日)

- アライアンスを含む経営戦略手法全体を俯瞰的に理解する

- 相互の関連性や使い分けのポイントをまとめる

Step 5: 最終確認(1日)

- 模擬問題で総合的な理解度をチェックする

- 不安な部分を重点的に復習する

このロードマップに沿って学習を進めることで、アライアンスに関する理解が深まり、ITパスポート試験での得点につながります。

いかがでしたか?アライアンスの基本から応用、そしてITパスポート試験対策まで幅広く解説してきました。この記事の内容をしっかり理解すれば、試験でアライアンスに関する問題が出題されても自信を持って解答できるはずです。

さらに学習を深めたい方は、ぜひ当サイトの他の用語解説や模擬問題にも挑戦してみてください。