コアコンピタンスとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

「コアコンピタンスって何?」「ITパスポート試験でよく出るって聞いたけど、どういう意味なの?」とお悩みではありませんか?

ITパスポート試験を目指す方にとって、コアコンピタンスは必ず押さえておくべき重要な経営戦略用語です。この概念を理解することは、試験対策だけでなく、ビジネスの世界を理解する上でも大きな助けになります。

この記事では、コアコンピタンスの基本から応用まで、ITパスポート試験初学者の方でも理解できるよう、わかりやすく解説します。さらに、過去の出題パターンや効果的な学習方法、そして実践的な練習問題まで網羅的にご紹介。

この記事を読めば、コアコンピタンスの概念をしっかり理解し、ITパスポート試験での得点アップにつなげることができますよ。それでは、一緒に学んでいきましょう!

コアコンピタンスとは

コアコンピタンスは、企業が持つ「他社には真似できない、独自の核となる能力」のことです。この概念を理解することで、経営戦略の本質に迫ることができます。

コアコンピタンスの定義

コアコンピタンス(Core Competence)とは、「企業の中核能力」を指すビジネス用語です。特に「競合他社を圧倒的に上回るレベルの能力」「競合他社に真似できない核となる能力」を意味します。

この概念は1990年にアメリカの経営学者であるゲイリー・ハメル氏とC・K・プラハラード氏によって提唱されました。彼らは著書「コア・コンピタンス経営」の中で、長期的な企業成長のためには、このコアコンピタンスを見極め、発展させることが重要だと説いています。

「コア(Core)」は「中心・核」を、「コンピタンス(Competence)」は「能力」を意味するため、合わせて「核となる能力」という意味になります。つまり、企業が持つさまざまな能力の中でも、特に中心となる強みを指すのです。

コアコンピタンスの条件

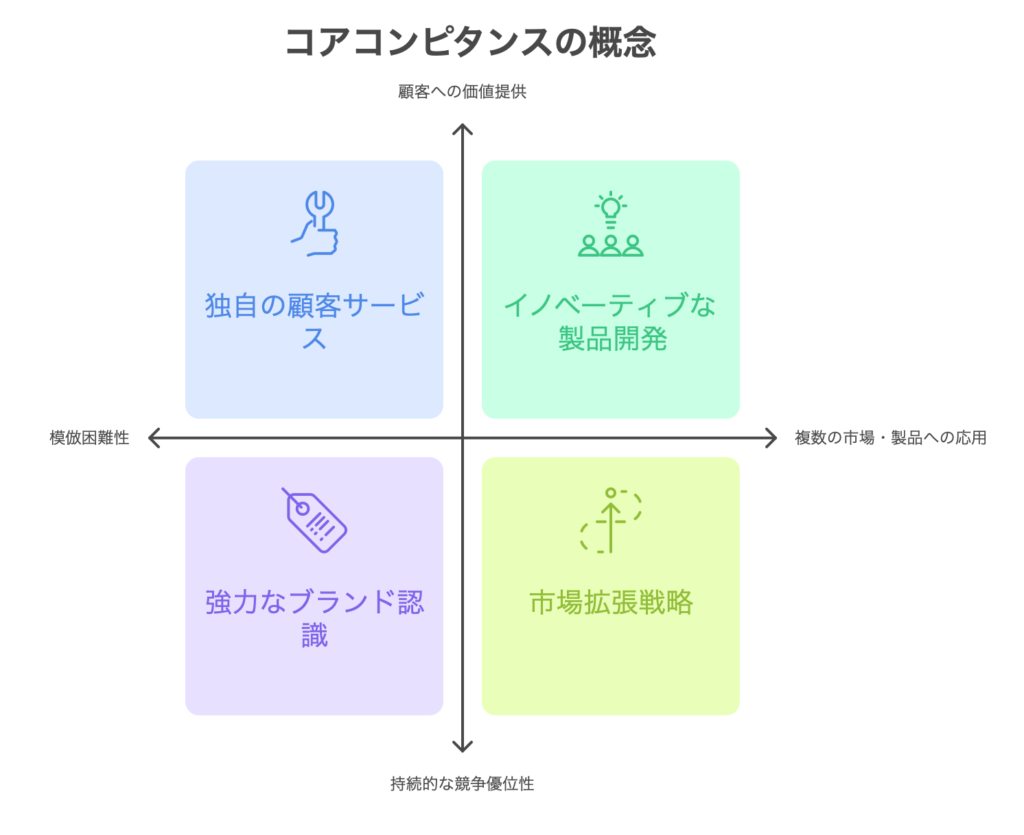

すべての企業の強みがコアコンピタンスになるわけではありません。コアコンピタンスと呼ばれるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

- 顧客に何らかの利益をもたらす自社能力:単なる社内的な強みではなく、顧客に対して価値を生み出せる能力であること

- 競合相手に真似されにくい自社能力:他社が簡単に模倣できない独自性の高い能力であること

- 複数の商品・市場に推進できる自社能力:一つの製品やサービスだけでなく、様々な分野に応用可能な能力であること

これら3つの条件をすべて満たす企業の強みが、コアコンピタンスとして認識されます。

コアコンピタンスの企業例

コアコンピタンスを理解するには、実際の企業例を見ると分かりやすいでしょう。

ホンダのエンジン技術:ホンダのエンジン開発技術は有名なコアコンピタンスの一つです。1970年代にアメリカで「大気浄化法(マスキー法)」が制定された際、多くの自動車メーカーが対応に苦慮する中、ホンダはCVCCエンジンを開発して環境規制をクリアしました。この技術は自動車だけでなく、オートバイや芝刈り機、発電機など様々な製品に応用されています。

トヨタのトヨタ生産方式:「必要なものを、必要なときに、必要な量だけ」生産するトヨタ生産方式は、無駄を徹底的に排除したシステムです。また「カイゼン」の精神も含まれており、問題解決のための独自のメソッドが確立されています。

富士フイルムの技術転用:デジタルカメラの普及によりフィルム需要が減少した際、富士フイルムはフィルム製造で培った「精密な技術力」や「コラーゲンを生み出す技術力」を医療やスキンケア化粧品などの新分野に応用することで事業を展開しました。

Appleのデザイン力:Appleは洗練されたデザインと使いやすいユーザーインターフェースをコアコンピタンスとしています。この強みにより、iPhoneやiPadといった革新的な製品を生み出し、世界中の顧客を魅了しています。

これらの例は、コアコンピタンスが単なる技術だけではなく、その応用力や展開力も含めた総合的な企業の強みであることを示しています。

ケイパビリティとの違い

コアコンピタンスと似た概念に「ケイパビリティ」があります。両者は「自社の強み」を表す言葉として使われますが、少し意味が異なります。

一般的に、コアコンピタンスはバリューチェーン(価値連鎖)の特定の機能における強みを指します。一方、ケイパビリティはバリューチェーンにまたがる組織的な強みを指す場合が多いです。

例えば、ある企業の「製品開発力」はコアコンピタンスと呼べますが、「市場変化への迅速な対応能力」のように組織全体にかかわる能力はケイパビリティと呼ばれることが多いでしょう。

また「コンピテンシー」という似た言葉もあります。これは主に個人の能力や行動特性を指します。例えば、営業スキル、コミュニケーション能力、問題解決能力などが挙げられます。

以下の表は、これらの違いをまとめたものです。

| 項目 | コアコンピタンス | ケイパビリティ | コンピテンシー |

|---|---|---|---|

| 対象 | 組織 | 組織全体 | 個人 |

| 焦点 | 特定の機能・技術力、他社に真似できない強み | 組織的な能力、業務プロセス全体 | 高い成果を上げる人材に共通する行動特性 |

| 例 | ホンダのエンジン技術、ソニーの小型化技術 | トヨタの効率的な生産体制 | 営業スキル、コミュニケーション能力 |

ITパスポート試験におけるコアコンピタンス

ITパスポート試験の中で、コアコンピタンスはどのような位置づけにあり、どのように出題されるのでしょうか。試験対策の観点から詳しく見ていきましょう。

出題頻度と重要度

コアコンピタンスは、ITパスポート試験で比較的頻繁に出題される概念です。ストラテジ系の「経営戦略マネジメント」「経営戦略手法」に分類される重要な用語として、しっかりと理解しておく必要があります。

ITパスポート試験のストラテジ系からは、35問中5問程度が出題される傾向があり、コアコンピタンスはその中の重要なキーワードの一つです。直接的に「コアコンピタンス」という用語が問われることもあれば、その概念に関する知識が問われることもあります。

特に基本情報技術者試験のH29春期 問67や、ITパスポート試験のサンプル問題問52などで出題された実績があります。このことからも、試験対策として重要な位置を占めていることがわかります。

経営戦略手法のカテゴリでは、SWOT分析、PPM、3C分析などの概念と並んで重要視されています。これらの概念とコアコンピタンスの関係性についても理解しておくと良いでしょう。

過去の出題パターン分析

過去のITパスポート試験におけるコアコンピタンスの出題パターンを分析すると、主に以下のような形で問われることが多いようです。

定義を問う問題:「コアコンピタンスの説明として最も適切なものはどれか」といった、基本的な定義を直接的に問う問題が出題されています。

例えば、次のような出題がありました。

コアコンピタンスの説明はどれか。

- 競合他社にはまねのできない自社ならではの卓越した能力

- 経営を行う上で法令や各種規制,社会的規範などを遵守する企業活動

- 市場・技術・商品(サービス)の観点から設定した,事業の展開領域

- 組織活動の目的を達成するために行う,業務とシステムの全体最適化手法

正解は「競合他社にはまねのできない自社ならではの卓越した能力」です。

関連概念との区別を問う問題:コアコンピタンスと似た概念(例:ケイパビリティ、コンピテンシー、コンプライアンス、事業ドメインなど)との違いを問う問題も出題されています。

コアコンピタンス経営に関する問題:コアコンピタンスを活かした経営戦略について問う問題も存在します。これは、コアコンピタンスの概念を経営に応用する考え方を理解しているかを試すものです。

企業例を問う問題:具体的な企業の強みが、コアコンピタンスに該当するかどうかを問う問題もあります。

選択肢の一部として登場する問題:直接的にコアコンピタンスが問われるのではなく、他の用語や概念に関する問題の選択肢の一部としてコアコンピタンスが登場することもあります。

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験では、コアコンピタンスについて以下のポイントを理解しておくことが重要です。

- 正確な定義の理解:「競合他社に真似できない中核能力」という基本的な定義をしっかり押さえましょう。

- 3つの条件の理解:「顧客に利益をもたらす」「競合に真似されにくい」「複数の商品・市場に応用可能」という3つの条件を覚えておきましょう。

- 他の経営戦略概念との区別:コンプライアンス(法令遵守)、事業ドメイン(事業領域)、ITガバナンス(IT統制)など、他の概念と混同しないように注意しましょう。

- 具体的な企業例の把握:ホンダのエンジン技術、トヨタの生産方式、Googleの検索技術など、代表的な企業のコアコンピタンス例を理解しておくと良いでしょう。

ITパスポート試験で「コアコンピタンス」に関する問題が出題された際には、これらのポイントを意識して解答するようにしましょう。

覚えておくべき関連知識

コアコンピタンスと合わせて覚えておくと良い関連知識としては、以下のようなものがあります。

コアコンピタンス経営:自社のコアコンピタンスを正しく認識し、その強みを生かせる分野に経営資源を集中して展開していく経営手法です。

競争優位性:企業が競合他社よりも優位に立つための要素であり、コアコンピタンスはこの競争優位性を生み出すための重要な源泉となります。

バリューチェーン:企業が製品やサービスを顧客に届けるまでの一連の活動の流れを示すものです。コアコンピタンスは、このバリューチェーンの中の特定の活動において発揮される独自の強みと捉えることができます。

SWOT分析:企業の内部環境(強みと弱み)と外部環境(機会と脅威)を分析するフレームワークであり、コアコンピタンスは、SWOT分析における「強み (Strengths)」の重要な要素の一つとして位置づけられます。

評価基準:ある能力がコアコンピタンスであるかどうかを判断する基準として、「模倣可能性」「移動可能性」「代替可能性」「希少性」「耐久性」の5つがあります。

これらの関連知識も押さえておくと、試験での応用問題にも対応しやすくなるでしょう。

コアコンピタンスの理解を深めるための解説

コアコンピタンスをより深く理解するために、視覚的な説明や具体例を用いて解説します。ここでは特に、初心者が混同しやすいポイントを中心に見ていきましょう。

図解でイメージ!コアコンピタンスの概念

コアコンピタンスは、以下の3つの要素が重なり合う部分に位置づけられます。

企業の能力は大きく分けると、「一般的な能力」と「コアコンピタンス」に分類できます。コアコンピタンスは企業の中心に位置し、そこから複数の事業や製品・サービスが派生するイメージです。

企業の中核能力(コアコンピタンス)→複数の事業領域→多様な製品・サービス

例えば、Appleの場合、優れたデザイン能力とユーザー体験設計能力というコアコンピタンスから、スマートフォン、タブレット、パソコン、ウェアラブルデバイスなど多様な製品ラインが生まれています。

具体例で納得!IT業界内外のケーススタディ

コアコンピタンスの理解を深めるために、いくつかの企業事例をより詳しく見ていきましょう。

Googleの検索エンジン技術:Googleのコアコンピタンスは、膨大な情報から関連性の高い内容を瞬時に検索できる技術です。この技術を基に、検索エンジンだけでなく、YouTube、Gmail、Googleマップなど様々なサービスを展開しています。顧客(ユーザー)に情報アクセスの利便性を提供し、競合が簡単に真似できない複雑なアルゴリズムと膨大なデータベースを持ち、様々なサービスに応用されているため、コアコンピタンスの3条件をすべて満たしています。

ソニーの小型化技術:ソニーは、小型化技術をコアコンピタンスとし、「ウォークマン」をはじめとする革新的な製品を次々と開発しました。創業者の「もっと小さくできないか」という言葉を具現化するため、テープレコーダーの小型化を徹底的に追求し、この技術は、その後のカメラやテレビなど、様々な製品開発にも活かされ、ソニーの競争力の源泉となっています。

シャープの液晶技術:世界で初めて液晶技術を応用した製品である電卓を開発したシャープは、そこで培った液晶技術を応用し、テレビやスマートフォンなど、様々な製品を展開しました。液晶技術は、シャープの製品に幅広く使われるコアコンピタンスの一つです。

アマゾンの物流システム:アマゾンのコアコンピタンスの一つは、効率的な物流システムです。このシステムにより、顧客に迅速で正確な配送というメリットを提供し、その規模と効率性は競合が簡単に模倣できるものではありません。また、書籍販売から始まり、現在では衣料品、食品、電子機器など幅広い商品カテゴリに対応していることから、複数の市場に展開できる能力といえます。

ネスレ:ネスレは、マーケティング、営業、生産の各部門が緊密に連携したサプライチェーンマネジメントをコアコンピタンスとしています。これにより、「キットカット」や「ネスカフェ」といった世界的なブランド製品を、需要と供給を最適化しながら安定的に供給することを可能にしています。

これらの例からわかるように、コアコンピタンスは単なる技術や能力だけでなく、顧客価値の創造、競争優位性、そして応用可能性という3つの側面を持つものです。

初心者が混同しやすいポイント

コアコンピタンスを理解する際に、初心者がよく混同しやすいポイントをいくつか挙げてみましょう。

「単なる強み」との混同:企業の強みすべてがコアコンピタンスというわけではありません。前述の3条件(顧客価値、競争優位性、応用可能性)をすべて満たす必要があります。例えば、ある店舗の「立地の良さ」は強みではありますが、顧客に独自の価値を提供するものではなく、複数の事業に応用できるものでもないため、コアコンピタンスとは言えません。

「一時的な優位性」との混同:コアコンピタンスは一時的なブームや流行ではなく、長期的に維持できる能力です。例えば、一時的にヒットした商品があるからといって、それがコアコンピタンスとは限りません。その背後にある独自の開発力や市場理解力などが真のコアコンピタンスになります。

「経営理念」との混同:企業の経営理念や社訓はコアコンピタンスとは異なります。例えば「顧客第一主義」という理念は重要ですが、それ自体がコアコンピタンスになるわけではありません。その理念を実現するための具体的な能力や仕組みがコアコンピタンスになり得ます。

「製品やサービスそのもの」との混同:コアコンピタンスは、具体的な製品やサービスそのものではなく、それらを生み出すための根源的な能力や技術を指します。例えば、ソニーのコアコンピタンスは「小型化技術」であり、その技術によって「ウォークマン」という製品が生まれたのです。

これらの点を意識することで、「コアコンピタンス」の理解がより明確になり、試験対策もスムーズに進むはずです。

実務での活用:ビジネスの現場でどう活かされる?

実際のビジネスでは、コアコンピタンスはどのように活用されているのでしょうか。

経営資源の集中:企業は自社のコアコンピタンスを明確にすることで、限られた経営資源(人材、資金、設備など)を、その強みをさらに強化するために重点的に投入することができます。これにより、効率的な経営と競争力の向上が期待できます。

新規事業の探索:コアコンピタンスは、企業が新たな事業領域に進出する際の重要な指針となります。既存のコアコンピタンスを活かせる分野であれば、新たな事業を比較的有利に進めることができます。富士フイルムの例が良い例でしょう。

競争戦略の策定:企業は、自社のコアコンピタンスを基盤として、競合他社との差別化を図るための戦略を策定します。他社には真似できない独自の強みを活かすことで、市場での優位性を確立し、維持することができます。

アウトソーシングの判断:自社のコアコンピタンスではない業務を外部に委託することで、企業はより重要なコア業務に集中し、効率を高めることができます。これにより、コアコンピタンスの強化に注力することが可能になります。

アライアンス戦略:自社のコアコンピタンスと他社のコアコンピタンスを組み合わせることで、より大きな価値を創造するアライアンス(提携)戦略も実務では重要です。例えば、自動車メーカーとIT企業が提携して自動運転技術を開発するケースなどがあります。

このように、コアコンピタンスは企業の長期的な成長戦略を立案する上での重要な基盤となっています。

ITパスポート試験対策

コアコンピタンスに関するITパスポート試験対策について、効果的な学習方法やコツを紹介します。

効果的な学習方法:試験に合格するために

コアコンピタンスを確実に理解し記憶するための効果的な学習方法を紹介します。

定義と条件の正確な理解:まずは、コアコンピタンスの正確な定義と3つの条件(顧客価値、競争優位性、応用可能性)をしっかり理解しましょう。定義を自分の言葉で説明できるようになることが重要です。

企業例と紐づけて理解:抽象的な概念は具体例と結びつけると記憶に残りやすくなります。ホンダのエンジン技術、トヨタの生産方式など、代表的な企業例を覚えておきましょう。

関連概念との比較学習:コアコンピタンスとケイパビリティ、コンピテンシー、コンプライアンス、事業ドメインなど関連概念との違いを比較しながら学習すると、それぞれの概念の理解が深まります。

過去問演習:ITパスポートの過去問題を解きながら、コアコンピタンスに関する出題パターンを把握しましょう。特に、サンプル問題問52のような基本的な定義を問う問題は必ず押さえておく必要があります。

視覚的な整理:コアコンピタンスの概念図やケイパビリティ・コンピテンシーとの違いを表にまとめるなど、視覚的に整理すると理解しやすくなります。自分で図や表を作ってみるのも効果的です。

暗記のコツとニーモニック

コアコンピタンスの概念を効率的に暗記するためのコツやニーモニック(記憶術)を紹介します。

「コア3原則」で覚える:コアコンピタンスの3条件を「コア3原則」として覚えましょう。

- 顧客に価値を提供(カ)

- 競争優位性がある(ソ)

- 応用可能性がある(ヨ) 頭文字を取って「カ・ソ・ヨ」と覚えると良いでしょう。

企業例の「ホットトイレ」:代表的な企業例を「ホンダ(エンジン技術)、トヨタ(生産方式)、富士フイルム(技術転用)、グーグル(検索)」と「ホットイル」と覚えると記憶に残りやすいでしょう。

「本気出す」で覚える:「コアコンピタンス」と「ほら、本気出す!」の母音が同じ「お・あ・お・い・あ・う」なので、「企業が本気を出す中核能力」として覚えるニーモニックも効果的です。

連想記憶の活用:コアコンピタンスの具体例として挙げた企業名と、そのコアコンピタンスを結びつけて覚えます。「トヨタ=効率的な生産システム」、「ソニー=小型化技術」、「Apple=洗練されたデザイン」といったように、イメージを関連付けることで記憶に残りやすくなります。

フラッシュカードの利用:「コアコンピタンスとは?」という質問と、その答えをカードの表裏に書いて、スキマ時間に繰り返し確認するのも効果的です。

類似概念との区別:混乱を防ぐためのポイント

コアコンピタンスと混同しやすい類似概念との区別方法を解説します。

コンプライアンスとの区別:「コンプライアンス」は法令や社会規範の遵守を意味し、企業の責務です。一方、「コアコンピタンス」は企業の独自の強みを指します。「ライ」と「ピタ」の違いに注目して区別しましょう。

事業ドメインとの区別:「事業ドメイン」は企業が展開する事業領域や範囲を指します。コアコンピタンスが「能力」を指すのに対し、事業ドメインは「領域」を指します。

ITガバナンスとの区別:「ITガバナンス」はIT資源の統制や管理の仕組みを指します。企業の独自能力を指すコアコンピタンスとは目的が異なります。

ケイパビリティとの区別:前述のとおり、コアコンピタンスはバリューチェーンの特定機能の強み、ケイパビリティはバリューチェーンにまたがる組織的な強みという違いがあります。

コンピテンシーとの区別:コンピテンシーは個々の従業員が高い成果を上げるために共通して持つ行動特性を指します。例えば、高いコミュニケーション能力や問題解決能力などが挙げられます。

これらの違いを明確に理解しておくことで、試験での混乱を防ぐことができます。

学習の進め方と時間配分:計画的に学ぶために

ITパスポート試験対策におけるコアコンピタンスの学習の進め方と時間配分についてアドバイスします。

基本概念の学習(30分):まずはコアコンピタンスの定義と3条件をしっかり理解しましょう。教科書や参考書で基本を押さえます。

企業例の確認(20分):ホンダ、トヨタ、富士フイルムなど具体的な企業例を通じて理解を深めましょう。

関連概念との比較(30分):ケイパビリティ、コンピタンシー、コンプライアンスなど類似概念との違いを整理しましょう。

過去問演習(40分):コアコンピタンスに関連する過去問題を解いて、出題パターンを把握しましょう。

復習と定着(20分):ニーモニックなどを活用して記憶に定着させましょう。

合計で約2時間程度の学習時間が目安となりますが、理解度に応じて調整してください。また、他の経営戦略手法と一緒に学習すると効率的です。

ITパスポート試験全体を見据えた上で、「コアコンピタンス」の学習にどれくらいの時間を割くかですが、ストラテジ系の分野全体として、試験対策全体の学習時間の約3分の1程度を目安にすると良いでしょう。その中で、「コアコンピタンス」は重要なキーワードの一つですので、ある程度の時間を割いて理解を深めておくことが望ましいです。

練習問題と解説

ここでは、コアコンピタンスに関する練習問題とその解説を提供します。ITパスポート試験のレベルに合わせた問題を解いて、理解度をチェックしましょう。

練習問題1:基本概念

問題:コアコンピタンスの説明として最も適切なものはどれか。

A. 企業が遵守すべき法令や規制のこと

B. 競合他社に真似できない自社の中核的な能力のこと

C. 企業が事業を展開する市場や領域のこと

D. 企業の経営理念や社会的責任のこと

- 解答・解説はこちら

-

【解答】B. 競合他社に真似できない自社の中核的な能力のこと

【解説】コアコンピタンスとは、企業が持つ「競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力」「競合他社に真似できない核となる能力」を指します。Aはコンプライアンス、Cは事業ドメイン、Dは企業理念やCSRに関する説明ですので、不適切です。

練習問題2:条件の理解

問題:コアコンピタンスの条件として不適切なものはどれか。

A. 顧客に何らかの利益をもたらす自社能力であること

B. 競合相手に真似されにくい自社能力であること

C. 複数の商品・市場に推進できる自社能力であること

D. 短期間で大きな利益を生み出す自社能力であること

- 解答・解説はこちら

-

【解答】D. 短期間で大きな利益を生み出す自社能力であること

【解説】コアコンピタンスの3条件は、「顧客に何らかの利益をもたらす自社能力」「競合相手に真似されにくい自社能力」「複数の商品・市場に推進できる自社能力」です。短期的な利益創出はコアコンピタンスの条件ではなく、むしろ長期的な競争優位性が重要視されます。

練習問題3:企業例の理解

問題:次のうち、企業とそのコアコンピタンスの組み合わせとして適切なものはどれか。

A. トヨタ自動車 – 立地条件の良さ

B. Google – 検索エンジン技術

C. 富士フイルム – デジタルカメラの販売網

D. ホンダ – 自動車のブランド名

- 解答・解説はこちら

-

【解答】B. Google – 検索エンジン技術

**【解説】**Googleの検索エンジン技術は、ユーザーに関連性の高い検索結果を提供する独自の技術であり、コアコンピタンスの条件を満たしています。 A:立地条件は特定の店舗の強みであっても、複数の商品・市場に展開できる能力ではないため不適切です。 C:販売網は重要な資産ですが、富士フイルムのコアコンピタンスは精密技術や化学技術などの方が適切です。 D:ブランド名自体はコアコンピタンスではなく、ホンダのコアコンピタンスはエンジン技術と考えるべきでしょう。

解説と解答のポイント

練習問題1のポイント:コアコンピタンスの基本的な定義を問う問題です。「競合他社に真似できない自社の中核的な能力」という定義をしっかり覚えておくことが重要です。コンプライアンスや事業ドメインなど、似た用語との区別がポイントになります。

練習問題2のポイント:コアコンピタンスの3つの条件を理解しているかを問う問題です。特に「短期的な利益」ではなく「持続的な競争優位性」が重要であることを理解しておきましょう。

練習問題3のポイント:具体的な企業例とそのコアコンピタンスの組み合わせを問う問題です。それぞれの企業がどのような独自の強みを持っているか、3つの条件(顧客価値、模倣困難性、応用可能性)を満たしているかを判断することがポイントです。

よくある誤答とその理由

練習問題1でAを選んだ場合:コアコンピタンスとコンプライアンスを混同しています。コンプライアンスは法令遵守の意味で、企業の強みとは異なる概念です。

練習問題2でDを選んだ場合:「短期的な利益」と「持続的な競争優位性」を混同しています。コアコンピタンスは長期的な視点で企業の強みを捉える概念です。

練習問題3でCやDを選んだ場合:「販売網」や「ブランド名」を企業の強みと考えることは間違いではありませんが、コアコンピタンスとしては不十分です。コアコンピタンスは、より本質的な企業の独自能力を指します。

これらの誤答分析を参考に、コアコンピタンスの本質をより深く理解しましょう。

まとめと学習ステップ

ここまでコアコンピタンスについて詳しく見てきました。最後に、重要ポイントの整理と今後の学習ステップについてご紹介します。

重要ポイントの整理:最後に振り返ろう

コアコンピタンスについて理解すべき重要ポイントを整理しましょう。

定義と基本概念:コアコンピタンスとは、「企業の中核能力」を指すビジネス用語で、特に「競合他社を圧倒的に上回るレベルの能力」「競合他社に真似できない核となる能力」を意味します。1990年にゲイリー・ハメルとC・K・プラハラードによって提唱された概念です。

3つの条件:コアコンピタンスには以下の3つの条件があります。

- 顧客に何らかの利益をもたらす自社能力

- 競合相手に真似されにくい自社能力

- 複数の商品・市場に推進できる自社能力

企業例:代表的な例として、ホンダのエンジン技術、トヨタのトヨタ生産方式、富士フイルムの技術転用能力、Googleの検索エンジン技術などがあります。

ITパスポート試験での出題:コアコンピタンスは、「経営戦略手法」に分類される用語として出題されます。定義を問う基本問題や、他の概念との区別を問う問題が中心です。

類似概念との区別:特にケイパビリティ(バリューチェーンにまたがる組織的な強み)との区別が重要です。また、コンプライアンスや事業ドメインなど、名称が似た概念との混同に注意しましょう。

次に学ぶべき関連用語の提案:さらにステップアップ

コアコンピタンスを理解したら、次に学ぶべき関連用語としては以下のようなものがあります。

SWOT分析:企業の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を分析する手法です。コアコンピタンスは「強み」の中核部分として位置づけられます。

3C分析:顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの観点から市場を分析する手法です。自社分析の中でコアコンピタンスを見極めることが重要です。

バリューチェーン分析:企業の活動を主活動と支援活動に分けて分析し、価値創造の源泉を特定する手法です。コアコンピタンスはこのバリューチェーンの特定部分に宿る能力として捉えることができます。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント):自社の製品やサービスを市場成長率と市場シェアで分類し、経営資源の配分を検討する手法です。コアコンピタンスを活かせる分野への重点配分が重要となります。

これらの概念はコアコンピタンスと関連性が高く、経営戦略の全体像を理解する上で役立ちます。

効率的な学習のためのロードマップ:合格への道筋

ITパスポート試験合格に向けた効率的な学習のためのロードマップを提案します。

STEP1:経営戦略の基本概念を理解する:まずは経営戦略の全体像と基本的な枠組みを理解しましょう。

STEP2:コアコンピタンスを含む主要な経営戦略手法を学ぶ:SWOT分析、3C分析、PPM、コアコンピタンスなど、主要な経営戦略手法を一通り学びましょう。

STEP3:概念間の関連性を理解する:各概念がどのように関連し合い、全体として経営戦略を形成しているかを理解しましょう。

STEP4:具体的な企業例で理解を深める:実際の企業の事例を通じて、抽象的な概念の理解を深めましょう。

STEP5:過去問演習で出題パターンを把握する:ITパスポート試験の過去問を解き、出題パターンと自分の弱点を把握しましょう。

STEP6:弱点を重点的に復習する:特に理解が不十分な部分を重点的に復習し、知識を確実なものにしましょう。

コアコンピタンスは経営戦略の重要な概念の一つであり、ITパスポート試験でも頻出です。この概念をしっかり理解し、関連する概念と合わせて学習することで、試験対策はもちろん、ビジネスパーソンとしての視野も広がることでしょう。