エコシステムとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、「エコシステム」という言葉をビジネスやIT分野で耳にする機会が増えていませんか?特にAppleやGoogleといった大手IT企業について語られる際に、この言葉が頻出します。

ITパスポート試験においても、現代のビジネスやIT環境を理解する上で欠かせない概念として「エコシステム」は重要な位置を占めています。

この記事では、「エコシステム」について、IT初心者の方でも理解できるように基本から解説します。定義から実例、ITパスポート試験での出題ポイントまで、わかりやすく説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

エコシステムとは

エコシステム(Ecosystem)という言葉、どこかで聞いたことがあるという方も多いでしょう。まずは基本的な定義から見ていきましょう。

エコシステムとは、元々は生物学用語で「生態系」を意味する言葉です。自然界のさまざまな生物や環境要素が互いに影響し合いながら、一つの大きなシステムとして機能している状態を指します。

しかし、IT・ビジネスの世界では少し異なる意味で使われています。IT分野におけるエコシステムとは、特定のプラットフォームや製品、サービスを中心に形成される相互依存的なビジネス環境のことです。異なる企業や製品が連携し合いながら、全体としての価値を高めるシステムを意味します。

簡単に言うと、「複数の企業やサービスが互いに支え合って成り立つビジネスの仕組み」と考えるとわかりやすいでしょう。

エコシステムが使われる場面

エコシステムという概念は、主に以下のような場面で使われます。

- IT企業の製品・サービス戦略を説明する際

- プラットフォームビジネスを解説する時

- デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の文脈

- クラウドサービスの連携について語る場合

- IoT(モノのインターネット)環境を説明する時

特にスマートフォンやクラウドサービスの普及以降、エコシステムという言葉の使用頻度は急増しました。企業がただ単独で製品を提供するのではなく、他社と連携しながら総合的な価値を提供する動きが強まったためです。

IT業界におけるエコシステムの重要性

なぜ今、エコシステムがこれほど重要視されているのでしょうか?

それは、単一の企業だけでは顧客の多様なニーズをすべて満たすことが難しくなっているからです。技術の高度化とともに、専門分野に特化した企業との連携が不可欠となっています。

また、インターネットが巨大な市場基盤となり、世界中の企業がネットワーク上で協力や競争を繰り広げながらサービスを展開するようになったことも大きな要因です。

エコシステムは以下のような価値を生み出します:

- 顧客に対する総合的な価値提供

- 参加企業による共創と革新

- リソースの共有による効率化

- 市場拡大と新規ビジネスの創出機会

IT業界においてエコシステムを理解することは、現代のビジネスモデルを把握する上で非常に重要なのです。

関連する用語との違い

エコシステムと似た概念に「プラットフォーム」や「サプライチェーン」がありますが、これらとは少し異なります。

プラットフォームとの違い: プラットフォームはエコシステムの中で「場」や「基盤」として機能するものです。例えば、App StoreはiOSというプラットフォーム上で、開発者とユーザーを結びつける役割を持っています。つまり、プラットフォームはエコシステムを形成するための重要な要素の一つと言えます。

サプライチェーンとの違い: サプライチェーンは、製品が原材料から消費者に届くまでの流れに焦点を当てた概念です。比較的直線的で、効率化が主な目的です。一方、エコシステムはより広範なつながりを持ち、イノベーションや新たな価値創造を重視します。

下の表はエコシステム、プラットフォーム、サプライチェーンの主な違いをまとめたものです:

| 特徴 | エコシステム | プラットフォーム | サプライチェーン |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 価値共創、イノベーション | 価値交換の場の提供 | 効率的な供給、コスト削減 |

| 関係性 | 水平的、相互依存的 | 多様なプレイヤーの集合場 | 垂直的、直線的 |

| 焦点 | 多様な価値の創出 | 取引の円滑化 | モノの流れの最適化 |

ITパスポート試験におけるエコシステム

ITパスポート試験では、現代のIT環境やビジネスモデルを理解する上で重要な概念として、エコシステムに関連する知識が問われることがあります。ではどのような形で出題されるのでしょうか。

出題頻度と重要度

エコシステムという用語そのものの直接的な出題は多くありませんが、関連する概念や具体例に関する問題は頻出です。特に以下の分野での出題が見られます:

- ストラテジ系(経営戦略):ビジネスモデルとしてのエコシステム

- マネジメント系:IT管理におけるエコシステム活用

- テクノロジ系:技術基盤としてのエコシステム

ITパスポート試験では、単なる用語の暗記ではなく、概念の理解と実際のビジネス・IT環境での応用力が問われます。エコシステムは特にその典型と言えるでしょう。

過去の出題パターン分析

直接「エコシステム」を問う問題としては少ないものの、関連する概念として以下のような出題パターンがあります:

- IoTに関する問題:機器同士の連携や相互運用性など、エコシステムの概念に基づいた問題

- クラウドサービスの連携:異なるクラウドサービス間の連携やAPIによる統合など

- EC(電子商取引)に関する問題:オンラインマーケットプレイスなどのエコシステム形成に関する問題

- プラットフォームビジネス:プラットフォーム上でのエコシステム形成に関する問題

こうした問題では、単に「エコシステム」という用語を知っているだけでなく、その仕組みや特徴、メリットなどを理解していることが重要です。

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験でエコシステムに関連する問題が出題される場合、以下のようなポイントが問われることが多いです:

- エコシステムを形成する要素や参加者の役割

- エコシステム導入のメリット・デメリット

- エコシステムとプラットフォームの関係性

- 代表的なエコシステムの例(Apple、Google、Amazonなど)

- エコシステムにおけるAPIの役割

試験では、単なる用語の定義だけではなく、実際のビジネス場面での適用や影響についての理解も問われることが多いので、具体例と合わせて理解しておくことが大切です。

覚えておくべき関連知識

エコシステムを理解する上で、以下の関連知識も押さえておくと良いでしょう:

- API(Application Programming Interface):エコシステムにおいて、異なるサービス間を連携させる技術的基盤 (ここに「API」への内部リンクを設置)

- プラットフォームビジネス:多くのエコシステムの基盤となるビジネスモデル (ここに「プラットフォームビジネス」への内部リンクを設置)

- クラウドコンピューティング:多くの現代的エコシステムを支える技術基盤 (ここに「クラウドコンピューティング」への内部リンクを設置)

- IoT(Internet of Things):機器間の相互接続によるエコシステム形成 (ここに「IoT」への内部リンクを設置)

これらの概念はいずれもITパスポート試験でも頻出ですので、エコシステムと合わせて理解しておくことをお勧めします。

エコシステムの理解を深めるための解説

エコシステムをより具体的に理解するために、代表的な例と仕組みを詳しく見ていきましょう。実際のビジネス例を通して、エコシステムの概念がより明確になるはずです。

代表的なエコシステムの例

1. Appleのエコシステム

Appleは最も成功したエコシステムの一つを構築しています。この仕組みは以下のような要素で構成されています:

- ハードウェア:iPhone、iPad、Mac、Apple Watchなど

- ソフトウェア:iOS、macOS、各種アプリケーションなど

- サービス:App Store、Apple Music、iCloud、Apple Payなど

- サードパーティ:アプリ開発者、アクセサリーメーカーなど

これらが密接に連携することで、ユーザーは一度Appleの製品を使い始めると、他のApple製品・サービスも使いたくなる「ロックイン効果」が生まれます。

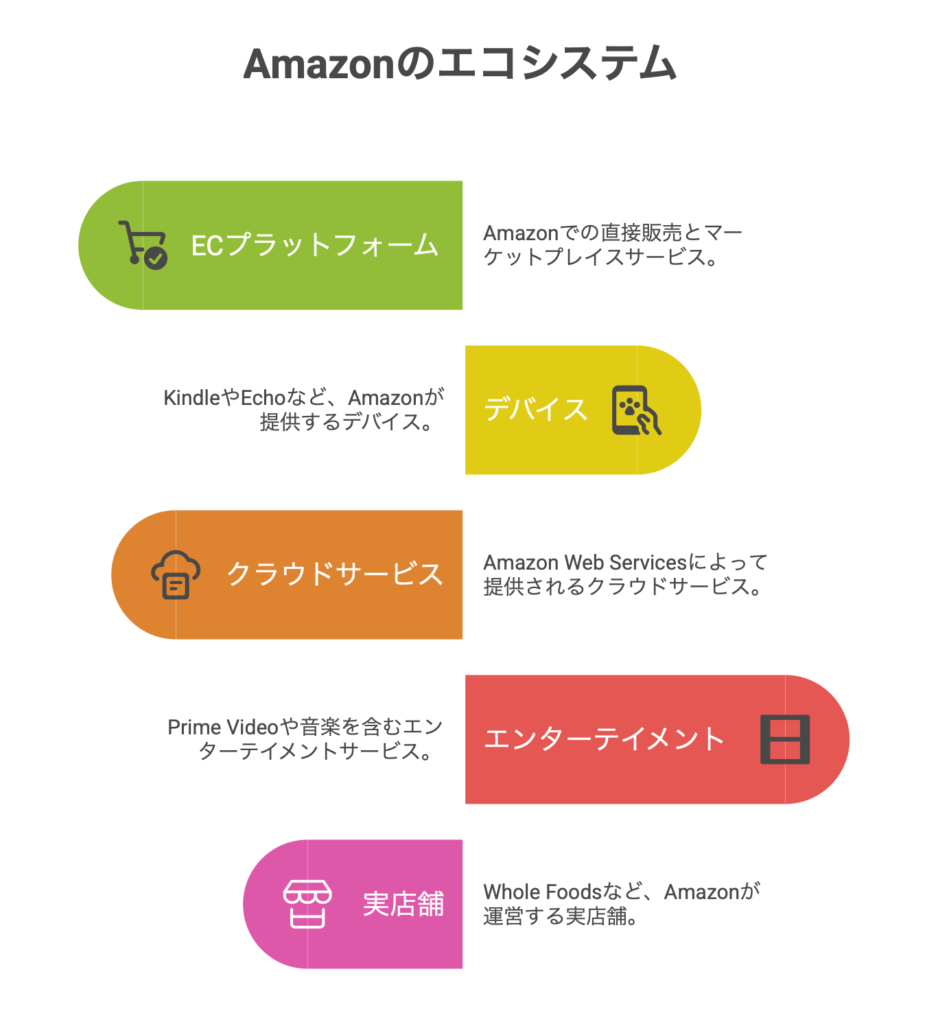

2. Amazonのエコシステム

Amazonのエコシステムは以下のような要素で構成されています:

- ECプラットフォーム:Amazon.comでの直接販売と出品者によるマーケットプレイス

- デバイス:Kindle、Echo(Alexaスマートスピーカー)など

- クラウドサービス:Amazon Web Services (AWS)

- エンターテイメント:Prime Video、Amazonミュージックなど

- 実店舗:Amazon Go、Whole Foods Marketなど

Amazonはオンラインショッピングから始まり、様々な領域に拡大することで巨大なエコシステムを形成しています。

3. Googleのエコシステム

Googleのエコシステムには以下のような要素があります:

- 検索エンジンとオンライン広告

- Android OS

- Googleアプリ(Gmail、マップ、カレンダーなど)

- クラウドサービス(Google Cloud Platform)

- ハードウェア(Pixel、Nest製品など)

これらのサービスが互いに連携し、ユーザーデータを共有することで、より良いユーザー体験と効果的な広告配信を実現しています。

エコシステムの基本構造

典型的なITエコシステムは、以下のような階層構造を持っています:

- 核となるプラットフォーム:エコシステムの中心となる製品やサービス

- 拡張機能・サービス:基本プラットフォームの機能を拡張するサービス

- サードパーティ:プラットフォーム上でサービスを提供する外部企業

- ユーザー:サービスを利用する最終消費者

- 開発者・パートナー:プラットフォームのために開発やサービス提供を行う企業

これらの要素が相互に関連し、価値を生み出す循環を形成することで、エコシステムは持続可能な成長を遂げます。

初心者が混同しやすいポイント

エコシステムを理解する際に、初心者が混同しやすいポイントをいくつか挙げておきます。

1. 単なる提携関係との違い

エコシステムは単なる企業間の提携よりも深い相互依存関係を持ちます。例えば、AppleとApp Storeの開発者は、単なる取引関係ではなく、互いの成功が相手の成功に直結する関係にあります。

2. 閉鎖的システムと開放的システムの違い

エコシステムには、比較的閉鎖的なもの(Apple)と開放的なもの(Android)があります。どちらも成功していますが、ビジネスモデルが異なります。

3. エコシステムの範囲

エコシステムは必ずしも単一企業が管理する範囲に限定されません。例えば、「クラウドエコシステム」は複数の企業のサービスが連携して形成される大きな生態系を指すこともあります。

実務でのエコシステム活用

実際のビジネスシーンでは、エコシステムはどのように活用されているのでしょうか。

1. スタートアップの成長戦略

多くのスタートアップ企業は、既存の大きなエコシステム(AppleのApp StoreやAWSなど)を活用することで、少ないリソースでも事業を立ち上げることができます。

2. 新規事業開発

既存企業が新規事業を開発する際も、自社だけで全てを開発するのではなく、パートナー企業とエコシステムを形成することで、より早く市場に参入できます。

3. デジタルトランスフォーメーション(DX)

多くの企業がDXを進める中で、単一のシステムではなく、複数のサービスが連携したエコシステムを構築することが一般的になっています。

4. マーケティング戦略

「マーケティングエコシステム」として、Webサイト、サードパーティ、ソーシャルメディア、実店舗などが連携した統合的なマーケティング活動も重要になっています。

ITパスポート試験対策

ITパスポート試験でエコシステムに関する問題に対応するためには、どのような勉強方法が効果的でしょうか。具体的な対策を見ていきましょう。

エコシステムに関する効果的な学習方法

エコシステムを効果的に学習するためには、以下のアプローチがおすすめです:

1. 具体例で理解を深める

AppleやGoogle、Amazonなどの具体的なエコシステム事例を通じて理解すると、抽象的な概念がつかみやすくなります。各企業がどのようにエコシステムを構築しているか、その要素は何かを整理してみましょう。

2. 図解で構造を把握する

エコシステムの構造や関係性は、文章だけで理解するよりも図解で整理する方が効果的です。自分でエコシステムの図を描いてみることで、理解が深まります。

3. 最新トレンドをチェックする

エコシステムは常に進化しています。IT関連のニュースや記事をチェックして、最新の動向を把握しておくことも大切です。特に大手IT企業の新サービスや提携関係のニュースは要チェックです。

4. 関連概念と合わせて学習する

プラットフォームビジネス、API、クラウドサービス、IoTなど関連する概念と合わせて学習することで、エコシステムの理解が深まります。

暗記のコツとニーモニック(記憶術)

エコシステムに関連する知識を効率的に記憶するためのコツをいくつか紹介します。

1. EPICの法則 エコシステムの主要な特徴を覚えるための頭字語:

- E: Entities(複数の主体が参加)

- P: Platform(プラットフォームを基盤とする)

- I: Interdependence(相互依存関係がある)

- C: Co-evolution(共進化する)

2. 3Vの視点 エコシステムが生み出す価値を覚えるための頭字語:

- Value(価値):参加者全体で生み出す価値

- Variety(多様性):多様なサービスやコンテンツ

- Velocity(速度):イノベーションのスピード

3. 代表的エコシステムの「GAFA+M」 主要なエコシステム企業を覚えるための頭字語:

- G: Google

- A: Apple

- F: Facebook (Meta)

- A: Amazon

- M: Microsoft

類似概念との区別方法

エコシステムと混同されやすい類似概念との区別ポイントを整理しましょう。

| 概念 | 主な特徴 | エコシステムとの違い |

|---|---|---|

| アライアンス | 特定目的のための企業間連携 | 相互依存度が低く、期間限定的なことが多い |

| サプライチェーン | 原材料から最終消費者までの流れ | 直線的な関係性が中心 |

| プラットフォーム | 異なる参加者を結びつける場 | エコシステムの基盤となる要素の一つ |

| ネットワーク | 接続されたノードの集合 | 技術的な接続性を重視 |

これらの違いをしっかり理解することで、試験での問題文を正確に理解できるようになります。

学習の進め方と時間配分

ITパスポート試験対策としてエコシステムを学習する際の時間配分の目安は以下の通りです:

- 基本概念の理解:2時間程度

- 定義、特徴、種類などの基本を学ぶ

- 具体例の学習:3時間程度

- 代表的なエコシステム事例を詳しく調べる

- 関連概念との関係性理解:2時間程度

- プラットフォーム、API、クラウドなどとの関連を学ぶ

- 過去問演習:2時間程度

- エコシステムに関連する過去問を解く

- 総復習:1時間程度

- 重要ポイントを整理し、知識を定着させる

合計10時間程度の学習時間が目安となりますが、既存の知識レベルに応じて調整してください。

練習問題と解説

それでは、ITパスポート試験におけるエコシステムに関連する問題の例と解説を見ていきましょう。実際の試験形式に近い形で問題を解いてみることで、理解度をチェックできます。

問題1: エコシステムの基本

問題: IT・ビジネス分野におけるエコシステムの説明として、最も適切なものはどれか。

- 自然界の生物と環境の相互作用のみを指す概念

- 特定の企業が単独で構築する閉鎖的なビジネスモデル

- 複数の企業やサービスが相互依存関係を持ち、全体として価値を創出するシステム

- 企業間の一時的な業務提携を指す概念

解答と解説: 正解は 3 です。

エコシステムとは、複数の企業やサービスが相互依存関係を持ち、全体として価値を創出するシステムを指します。選択肢1は生物学的なエコシステムの定義で、IT・ビジネス分野での定義ではありません。選択肢2は単独企業のビジネスモデルを指しており、エコシステムの「相互依存関係」という特徴が欠けています。選択肢4は一時的な業務提携(アライアンス)を指しており、より継続的で深い関係性を持つエコシステムとは異なります。

問題2: 具体的な事例

問題: 以下のうち、エコシステムの例として最も適切なものはどれか。

- ある企業が特定の部品を別の企業から購入する単純な取引関係

- スマートフォンメーカーとアプリ開発者、ユーザーの三者間の相互依存関係

- 企業内の異なる部署間の連携

- 二社間の短期的な共同広告キャンペーン

解答と解説: 正解は 2 です。

スマートフォンメーカー(プラットフォーム提供者)、アプリ開発者(サードパーティ)、ユーザー(消費者)の三者が相互依存関係を持ち、全体として価値を創出する関係は、典型的なエコシステムの例です。選択肢1は単純な取引関係で相互依存性が低く、選択肢3は企業内部の連携であり外部との相互依存関係がなく、選択肢4は短期的な提携でエコシステムの継続性・発展性という特徴が欠けています。

問題3: エコシステムのメリット

問題: 企業がビジネスエコシステムを構築することのメリットとして、最も適切でないものはどれか。

- 幅広い顧客層へのアプローチが可能になる

- 多様なデータを集積し活用できる

- すべての技術やサービスを自社内で開発する必要がなくなる

- 競合他社を完全に排除できる

解答と解説: 正解は 4 です。

エコシステムの構築により、幅広い顧客層へのアプローチが可能になること、多様なデータを集積・活用できること、外部リソースを活用して効率的に事業を展開できることはいずれもメリットです。しかし、エコシステムは必ずしも競合他社を排除するものではなく、むしろ競合も含めた多様なプレイヤーの共存共栄を目指すものであることが多いため、選択肢4は適切ではありません。実際、同じエコシステム内に競合サービスが存在することも珍しくありません。

問題4: クラウドエコシステム

問題: クラウドサービスにおけるエコシステムの特徴として、最も適切な説明はどれか。

- 単一のクラウドプロバイダーが全てのサービスを提供する

- 複数の企業が連携し、APIなどを通じてサービス間の連携を実現する

- オンプレミス環境でのみ実現可能なシステム構成

- ハードウェアの共有のみを目的とするシステム

解答と解説: 正解は 2 です。

クラウドエコシステムでは、複数の企業が連携し、APIなどの技術を通じてサービス間の連携を実現することが特徴です。選択肢1は単一企業のサービス提供を指しており、複数企業の連携というエコシステムの特徴が欠けています。選択肢3はオンプレミス環境に限定していますが、クラウドエコシステムはクラウド環境で形成されるものです。選択肢4はハードウェア共有に限定していますが、クラウドエコシステムはサービスやソフトウェアの連携も含む広い概念です。

問題5: エコシステムとAPI

問題: ITエコシステムにおけるAPIの役割として、最も適切な説明はどれか。

- システムのセキュリティを強化する唯一の手段

- データベースを構築するための言語

- 異なるサービス間の連携を可能にするインターフェース

- ハードウェアの物理的な接続を管理する技術

解答と解説: 正解は 3 です。

APIは「Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)」の略で、異なるサービスやアプリケーション間の連携を可能にするインターフェースです。エコシステムにおいては、異なるサービスが連携するための重要な技術的基盤となります。選択肢1はセキュリティに限定しており不正確、選択肢2はデータベース言語の説明として不適切、選択肢4はハードウェア接続に限定しており、ソフトウェア間の連携を可能にするAPIの本質的な役割を表していません。

【実力チェックポイント】

上記の5問中4問以上正解できれば、エコシステムに関する基本的な理解ができています。3問以下の場合は、特に間違えた問題に関連する内容を復習しましょう。

まとめと学習ステップ

ここまでITパスポート試験対策としてのエコシステムについて学んできましたが、最後に重要ポイントをまとめて、今後の学習ステップを考えていきましょう。

エコシステムの要点整理

エコシステムに関する重要ポイントをまとめると:

- 定義と基本概念

- エコシステムとは、複数の企業やサービスが相互依存関係を持ち、全体として価値を創出するシステム

- 元々は生物学用語で、IT・ビジネス分野に応用された概念

- 主な特徴

- 相互依存性:参加者同士が互いに依存し合う関係

- プラットフォーム基盤:多くの場合、中核となるプラットフォームが存在

- 価値共創:参加者全体で新たな価値を創出する

- 発展性:継続的に発展し、進化していく特性

- 代表的な例

- Apple:iPhone、App Store、iCloudなどの連携

- Amazon:ECプラットフォーム、AWS、デバイスなどの連携

- Google:検索、Android、各種サービスの連携

- メリット

- 企業認知度の向上

- 新しいプロダクト・ビジネスモデルの創出機会

- 多くのデータを集積できる

- 幅広い顧客層へのアプローチ

- ITパスポート試験での重要性

- 現代のIT環境・ビジネスモデルを理解する上で重要な概念

- 関連する技術(API、クラウド、IoTなど)と合わせて出題される傾向

次に学ぶべき関連用語

エコシステムを理解した後、以下の関連用語も合わせて学習することをお勧めします:

- プラットフォームビジネス:エコシステムの基盤となる概念

- API経済:APIを活用したビジネスモデル

- SaaS/PaaS/IaaS:クラウドエコシステムの重要な構成要素

- デジタルトランスフォーメーション(DX):エコシステム形成の背景にある大きな潮流

- ネットワーク効果:エコシステムの価値を高める重要な原理

効率的な学習のためのロードマップ

ITパスポート試験合格に向けた効率的な学習ロードマップを以下に示します:

STEP 1: 基礎概念の理解(1週目)

- IT基礎用語の理解

- コンピュータシステムの基本構成

- ネットワークの基礎知識

STEP 2: ビジネス関連知識の学習(2週目)

- 経営戦略の基礎

- エコシステムなどのビジネスモデル

- ITと経営の関係

STEP 3: 技術動向の把握(3週目)

- クラウドコンピューティング

- IoTやAIの基礎

- 最新のIT動向

STEP 4: セキュリティと法制度(4週目)

- 情報セキュリティの基礎

- 個人情報保護法などの関連法規

- 知的財産権の基礎

STEP 5: 過去問演習と弱点補強(5-6週目)

- 過去問題を繰り返し解く

- 弱点分野の集中学習

- 模擬試験での総合力強化

このロードマップに沿って学習を進めることで、エコシステムを含むITパスポート試験の全範囲をバランスよく学習できます。

ITパスポート試験では、このようなビジネスモデルや最新のIT動向に関する知識も問われます。エコシステムの概念を理解することは、現代のIT環境を把握する上で非常に重要です。この記事の内容を参考に、ぜひ学習を進めてください。