ITILとは?初心者でもわかるIT用語解説 | 基本情報技術者試験対策

皆さんは「ITIL」という言葉を聞いたことがありますか?基本情報技術者試験を勉強している方なら、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

ITILはIT業界では広く知られている重要な概念ですが、初学者にとっては「何となく聞いたことはあるけど、詳しくは分からない」という方も多いと思います。

基本情報技術者試験では、このITILに関する問題が定期的に出題されています。マネジメント系の問題を確実に得点するためには、ITILの基本概念をしっかり理解しておく必要があります。

この記事では、ITILの基本から試験対策まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。記事を読み終えると、ITILの概念が明確に理解でき、試験でも自信を持って問題に取り組めるようになりますよ。

ITILの基本

ITILについて学ぶ前に、まずはその基本的な概念をしっかり押さえておきましょう。ITILの定義や目的、IT業界での位置づけなど、基礎知識を解説します。

ITILの定義と歴史

ITIL(アイティル)は「Information Technology Infrastructure Library」の略で、ITサービスマネジメントにおけるベストプラクティス(成功事例)をまとめたガイドラインのことです。

1980年代にイギリス政府によって、ITサービスの品質向上とコスト削減を目的に開発されました。最初のバージョンから、ITIL v2、ITIL v3と進化を続け、現在では「ITIL 4」が最新バージョンとなっています。

ITILは以下のようなバージョン変遷を経ています。

- 1989年:ITIL初版

- 2001年:ITIL V2

- 2007年:ITIL V3

- 2011年:ITIL 2011 Edition

- 2019年~:ITIL 4

基本情報技術者試験では、各バージョンの違いについて深く問われることはなく、ITILの基本的な概念や主要なプロセスについての理解が重要とされています。

ITILの目的と重要性

ITILが作られた主な目的は、ITサービスの品質向上と中長期的なコスト削減にあります。

ITILを導入することで、以下のようなメリットが期待できます。

- ITサービス全体の品質向上

- ITとビジネスの連携強化

- コスト削減や効率化

- 顧客満足度の向上

- ITプロフェッショナルとしての市場価値向上

IT業界では、ITILはITサービスマネジメントの業界標準として広く認知されており、デファクトスタンダード(事実上の標準)となっています。

多くのグローバル企業がITILの考え方を取り入れており、ITILの知識はIT専門職として活躍するための基礎となっています。

ITサービスマネジメントとITILの関係

ITILを理解するためには、まず「ITサービスマネジメント(ITSM)」という概念を押さえておく必要があります。

ITサービスマネジメントとは、ITサービスを顧客に提供し、管理するための総合的な考え方や取り組み全般を指します。

一方、ITILは、このITサービスマネジメントを実現するための具体的な方法や手順を示した「ベストプラクティスの集まり(フレームワーク)」なのです。

例えるなら、ITSMは「料理」という大きなジャンルで、ITILはその中の一つの有名な「レシピ集」のようなものです。他にもITSMを実現するためのレシピ(フレームワーク)はありますが、ITILが最も広く使われています。

ITSMは、組織がどのようにITサービスを管理するかという全体像を描き、ITILはその全体像を実現するための具体的な道筋を示すものと言えるでしょう。

基本情報技術者試験におけるITIL

基本情報技術者試験でのITILの出題傾向を理解しておくことで、効率的な学習が可能になります。過去の出題パターンや重要度を確認し、試験対策に役立てましょう。

出題頻度と重要度

基本情報技術者試験では、マネジメント系の問題としてITILに関する問題が出題されます。

マネジメント系は全80問中10問程度出題され、そのうちITサービスマネジメント関連の問題は3問程度です。

ITサービスマネジメントの問題は、午前問題で3問、午後問題ではプロジェクトマネジメント分野の問題との択一で1問出題される傾向があります。

出題頻度としては、おおよそ2年間(4回)で1回のペースでの出題と言われています。

マネジメント系は他分野に比べて出題数は少ないものの、過去問題と約8割が同テーマで出題されており、確実に点数を取っておきたい分野です。

過去の出題パターン分析

ITILに関する基本情報技術者試験の問題は、主に以下のような内容から出題されます。

- ITILの基本的な用語(インシデント、問題、変更など)の定義を問う問題

- 特定のITILプラクティス(インシデント管理、問題管理、変更管理など)の目的や目標を問う問題

- ITILの異なる概念間の関係性(例えば、インシデントと問題の関係など)を問う問題

- 具体的な状況が提示され、ITILの知識に基づいて適切な対応を問う問題

午前問題では比較的単純な知識問題(用語の意味や概念の理解)が多く、午後問題ではより実践的な問題(ケーススタディに基づく状況判断)が出題される傾向があります。

試験での問われ方のポイント

基本情報技術者試験でITILが問われる際のポイントは以下の通りです。

- 概念の正確な理解: ITILの各概念(サービスライフサイクル、プロセスなど)の定義と目的を正確に理解しているかが問われます。

- プロセスの役割の理解: 各プロセス(問題管理、サービスレベル管理など)がどのような役割を果たすのかを理解しているかが問われます。

- 状況に応じた適切なプロセスの選択: 特定の状況において、どのITILプロセスを適用すべきかを判断する問題が出題されることがあります。

- サービスデスクの適切な組織形態の選択: 特定の条件下で、どのサービスデスク組織形態が最適かを判断する問題が出題されることがあります。

合格へのカギ!試験で狙われるITILのポイント

試験対策として特に重要なITILのポイントは以下の通りです。

- ITIL、ITSM、サービス、インシデント、問題、変更、サービス要求などの基本的な用語の定義をしっかりと理解しておきましょう。

- ITIL 4の核となるSVS(サービスバリューシステム)の概要と、それを構成する要素(指針、ガバナンス、サービスバリューチェーン、プラクティス、継続的改善)を把握しておきましょう。

- 7つの指針(価値に焦点を当てる、現状からスタートする、反復的に進める、コラボレーションと可視性、全体論的に考える、シンプルに保つ、最適化と自動化)の内容を理解しておきましょう。

- 特に、インシデント管理、問題管理、変更イネーブルメント、サービス要求管理、サービスデスク、サービスレベル管理、継続的改善といった主要なプラクティスの目的と基本的な流れを理解しておきましょう。

初心者でもわかる!ITILの重要コンセプト

ITILの概念をより深く理解するために、主要なコンセプトについて詳しく解説します。実務でどのように活用されているのかをイメージすることで、試験対策だけでなく、将来のIT業務にも役立つでしょう。

ITIL 4とは?最新バージョンをわかりやすく解説

現在、ITILの最新バージョンは「ITIL 4」と呼ばれています。ITIL 4は、以前のバージョンに比べて、より柔軟で、変化の激しい現代のIT環境に適応しやすいように設計されています。

ビジネス価値の創造をより重視し、アジャイルやDevOpsといった新しい考え方との連携も強化されています。

ITIL v3では「サービスライフサイクル」という考え方が中心でしたが、ITIL 4では「サービスバリューシステム(SVS)」という、より包括的なシステムでITサービスを捉えるようになりました。

また、ITIL 4では、以前のバージョンで使われていた「プロセス」という言葉が、より広い意味を持つ「プラクティス」という言葉に変わっています。

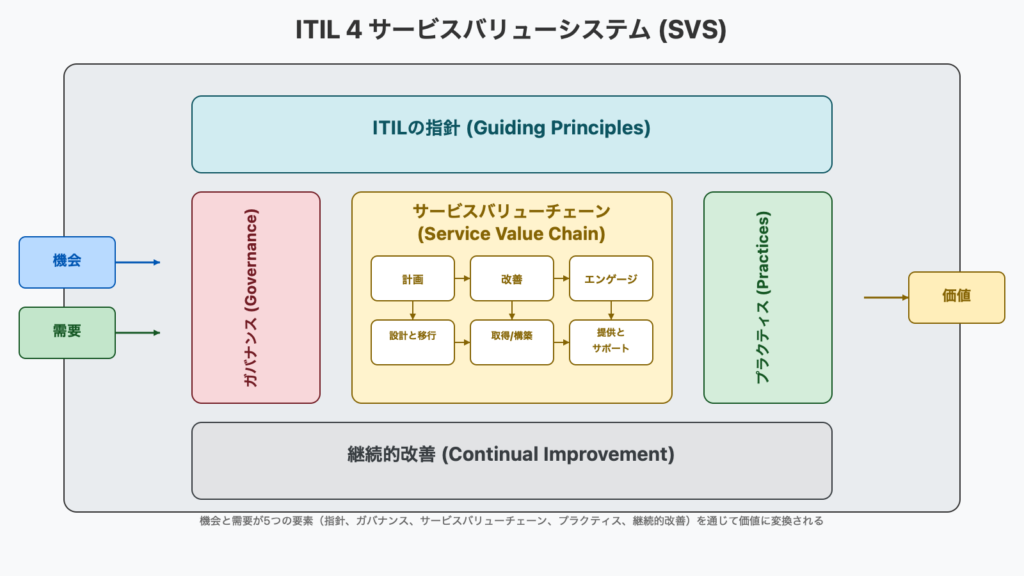

価値を生み出す!ITILサービスバリューシステム(SVS)とは

ITIL 4の中心となる考え方の一つが、この「サービスバリューシステム(SVS)」です。SVSの目的は、ITサービスを通じていかに価値を共創していくかを組織全体で考えることです。

SVSは、組織への「機会」と顧客からの「需要」をインプットとし、最終的に「価値」を生み出すための仕組みと考えると分かりやすいでしょう。

SVSは、以下の5つの要素で構成されています。

- ITILの指針(Guiding Principles)

- ガバナンス(Governance)

- サービスバリューチェーン(Service Value Chain)

- プラクティス(Practices)

- 継続的改善(Continual Improvement)

これらの要素はそれぞれが重要であり、連携して価値を生み出しています。

機会と需要が価値に変わる仕組み

SVSは、「機会(改善の余地や新たな可能性)」と「需要(顧客やビジネスからの要求)」という二つのインプットを受け取ります。そして、これらのインプットに対して、SVSの各要素が連携して活動することで、最終的に顧客や組織にとっての「価値」が創造されるのです。

例えば、「ウェブサイトの表示速度が遅い」という顧客からの需要(問題)があったとします。SVSに基づいて、現状分析(現状からスタート)、原因調査(全体論的に考える)、改善策の実施(反復的に進める)、そして効果測定(価値に焦点を当てる)といった活動が行われ、最終的にウェブサイトの表示速度が改善され、顧客満足度が向上するという価値が生まれます。

ITILの羅針盤!7つの指針を理解しよう

ITIL 4には、組織がITサービスを管理し、改善していく上での羅針盤となる7つの「指針」があります。これらの指針は、状況が変わっても常に適用できる普遍的なものです。

| 指針名 | 説明 |

|---|---|

| 価値に焦点を当てる | 何をするにしても、最終的に顧客や関係者にどのような価値を提供できるのかを常に考えることが重要です。 |

| 現状からスタートする | 新しいことを始める際に、既存のプロセスやツール、人材などを最大限に活用し、そこから改善を積み重ねていくべきです。 |

| フィードバックを取り入れながら反復的に進める | 大きな変更を一気に実施するのではなく、小さな単位で段階的に実行し、その都度フィードバックを得て改善していくアプローチが有効です。 |

| コラボレーションと可視性を促進する | 関係者間で積極的に協力し、情報や進捗状況を透明にすることで、より良い結果を生み出すことができます。 |

| 全体論的に考え、働く | ITサービスに関わる全ての要素(人、プロセス、技術など)を個別に考えるのではなく、相互に関連し合う一つのシステムとして捉えることが重要です。 |

| シンプルで実用的に保つ | 複雑すぎるプロセスやルールは避け、シンプルで実用的な解決策を見つけるように努めるべきです。 |

| 最適化と自動化 | 効率を高め、人的ミスを減らすために、可能な限りプロセスやタスクを最適化し、自動化することを検討すべきです。 |

価値の流れをデザイン!サービスバリューチェーンとは

サービスバリューチェーンは、SVSの中核となる要素の一つで、需要に応じて価値を実現するために必要な主要な活動の流れを示したものです。これらの活動は互いに連携しており、様々な組み合わせで価値の流れ(バリューストリーム)を作り出すことができます。

サービスバリューチェーンには、以下の6つの活動が含まれます。

| 活動名 | 説明 |

|---|---|

| 計画(Plan) | 戦略とガバナンスを確立します。 |

| 改善(Improve) | サービスとプロセスを継続的に向上させます。 |

| エンゲージ(Engage) | ステークホルダーとコミュニケーションを取り、関係を構築します。 |

| 設計と移行(Design and Transition) | サービスを効率的に開発し、展開します。 |

| 取得/構築(Obtain/Build) | サービスに必要なコンポーネントを調達または作成します。 |

| 提供とサポート(Deliver and Support) | サービスを顧客に提供し、サポートします。 |

ITILの主要な活動!プラクティスを理解する

ITIL 4では、以前のバージョンの「プロセス」に代わって、「プラクティス」という用語が使われています。プラクティスは、特定の目標を達成するために必要な組織的なリソースの集合体と定義されます。

プラクティスは、大きく分けて「一般管理プラクティス」、「サービスマネジメントプラクティス」、「技術管理プラクティス」の3つのカテゴリに分類されます。ここでは、基本情報技術者試験で特に重要となるサービスマネジメントプラクティスの中から、主要なものをいくつか解説します。

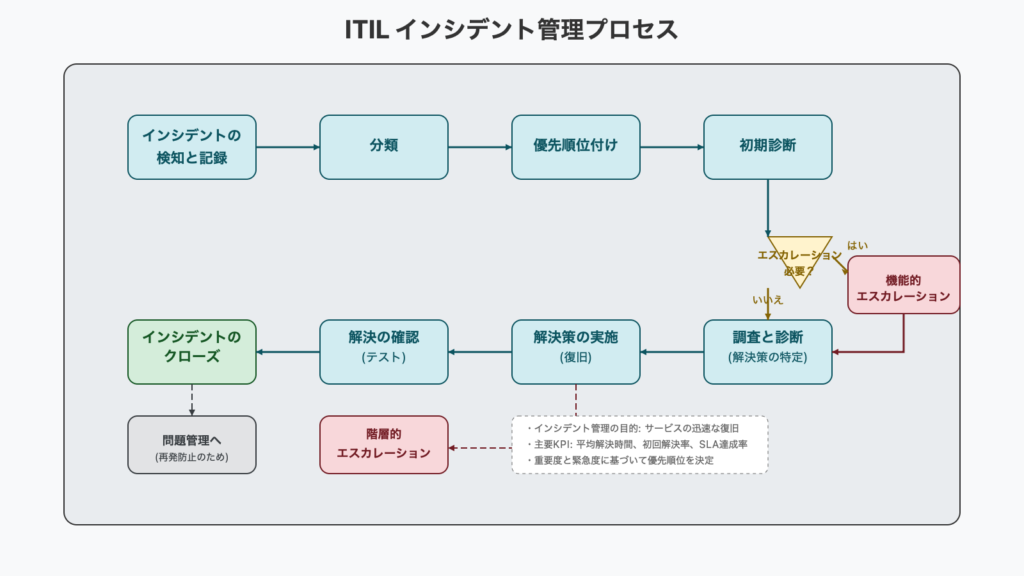

インシデント管理:サービス停止時の迅速な対応

インシデント管理の目的は、ITサービスの計画外の中断や品質低下が発生した場合に、可能な限り迅速にサービスを復旧させ、ビジネスへの影響を最小限に抑えることです。

インシデントの特定、記録、分類、優先順位付け、対応、解決、そして終結といった一連のプロセスを経て、サービスは正常な状態に戻されます。

問題管理:根本原因を特定し再発防止

問題管理は、発生したインシデントの根本原因を特定し、再発を防止することを目的としています。

インシデント管理が「今起きていること」への対応であるのに対し、問題管理は「なぜ起きたのか」を探求し、将来の発生を防ぐための活動です。

既知のエラーや潜在的な問題を特定し、対策を講じることで、サービスの安定性を高めます。

変更イネーブルメント:リスクを抑えた変更の実現

変更イネーブルメント(以前は変更管理と呼ばれていました)は、ITサービスやインフラストラクチャへの変更を、リスクを最小限に抑えながら実現することを目的としています。

変更要求の評価、計画、承認、実装、レビューといったプロセスを通じて、変更がビジネスに悪影響を与えないように管理します。変更の承認を行う組織として、変更諮問委員会(CAB)が重要な役割を果たします。

サービス要求管理:ユーザーからの依頼に応える

サービス要求管理は、ユーザーからの情報提供、アドバイス、標準的な変更、またはITサービスへのアクセス要求などに対応することを目的としています。

インシデントがサービスの計画外の中断であるのに対し、サービス要求はユーザーからの通常の依頼です。サービスデスクが窓口となり、効率的に要求を処理します。

サービスデスク:ユーザーサポートの窓口

サービスデスクは、ユーザーとIT組織の間の単一の窓口として機能し、インシデントの受付、サービス要求の処理、問い合わせ対応などを行います。

ユーザーからの最初の連絡先となり、問題解決に向けてサポートを提供します。

図解で理解!ITILのプロセスとフレームワーク

ITILの概念をより深く理解するために、図解は非常に有効なツールです。

ITILのサービスバリューシステムの図は、組織への機会と需要が、ITILの指針、ガバナンス、サービスバリューチェーン、プラクティス、そして継続的改善という5つの要素を通じて、最終的に価値へと変換されるプロセスを示しています。

インシデント管理のプロセス図は、インシデントがどのように特定され、記録され、分類され、優先順位が付けられ、対応、診断、解決、そして終結へと至るのか、その段階的な流れを示しています。

これらの図を参考にすることで、ITILの全体像や個々のプラクティスの流れをより具体的にイメージできるようになるでしょう。

事例紹介:ITILは現場でどう活かされている?

ITILは、単なる理論ではなく、多くの企業や組織で実際に活用され、ITサービスマネジメントの改善に貢献しています。

例えば、あるITサービスプロバイダーでは、ITILのインシデント管理のプラクティスを導入することで、サービス停止時間を大幅に短縮し、顧客満足度を向上させました。

また、別の企業では、変更イネーブルメントのプラクティスを適用することで、システム変更に伴うリスクを低減し、安定したシステム運用を実現しています。

金融機関では、ITILのサービス継続管理のプラクティスを活用することで、災害発生時でも事業を継続できる体制を構築しています。

これらの事例からもわかるように、ITILは様々な業種や規模の組織において、ITサービスの品質向上、効率化、そしてビジネスへの貢献に役立っているのです。

基本情報技術者試験対策:ITIL攻略法

ITILに関する試験問題に効率的に対応するための学習方法とポイントを解説します。効果的な学習アプローチで、確実に得点できるようにしましょう。

試験対策に効果的なITIL学習の進め方

ITILの試験対策として効果的な学習方法はいくつかあります。

- 早めに学習を始め、計画的に進める 早めに学習を始め、計画的に進めることが大切です。試験日までの期間を考慮し、無理のない学習スケジュールを立てましょう。

- 様々な学習リソースを活用する 教科書だけでなく、参考書、Webサイト、過去問題集など、様々な学習リソースを活用しましょう。

- 概念を深く理解する 単に用語を暗記するだけでなく、それぞれのコンセプトを深く理解するように努めましょう。

- 過去問題に取り組む 過去問題や模擬問題を積極的に解き、出題傾向を把握しましょう。

- 仲間と学習する 可能であれば、ITILを学習している仲間と情報交換をしたり、勉強会に参加したりすることも有効です。

重要キーワードを覚えよう!暗記のコツ

試験で問われるITILの重要なキーワードを効率的に覚えるためのコツを紹介します。

フラッシュカードの活用 キーワードと定義をフラッシュカードに書き出し、繰り返し確認しましょう。

語呂合わせの活用 7つの指針や6つのサービスバリューチェーンの活動など、覚えにくい項目は語呂合わせを活用しましょう。

具体例と関連付ける キーワードを実際のITサービスの例と関連付けて覚えることで、記憶に定着しやすくなります。例えば、「インシデント」というキーワードを、「ウェブサイトが閲覧できない」という具体的な事象と結びつけるといった具合です。

紛らわしい用語を整理!類似概念との区別

ITILには、初心者にとって紛らわしいと感じやすい用語がいくつかあります。ここでは、それらを整理し、明確に区別するためのポイントを解説します。

インシデントと問題の違い インシデントは「サービスの中断」、問題は「その原因」です。インシデント管理は迅速な復旧を目指し、問題管理は根本原因の解決と再発防止を目指します。

サービス要求とインシデントの違い サービス要求は「ユーザーからの依頼」、インシデントは「予期せぬ中断」です。対応プロセスも異なります。

ITSMとITILの違い ITSMは「ITサービス管理の考え方全般」、ITILは「そのための具体的なフレームワーク」です。

これらの違いを意識して学習することで、より正確な理解に繋がります。

試験直前!ITIL学習の最終チェックポイント

試験本番前に、以下のポイントを最終確認しましょう。

- 7つの指針の名前とそれぞれのキーワードを思い出せるか

- 6つのサービスバリューチェーンの活動の名前を順番に言えるか

- 主要なプラクティス(インシデント管理、問題管理など)の目的を説明できるか

- ITILの基本的な用語(サービス、インシデント、問題など)の定義を再確認したか

これらの項目を最終確認することで、試験への臨戦態勢を整えましょう。

腕試し!ITIL練習問題に挑戦

それでは、これまでの学習の成果を試すために、ITILに関する練習問題に挑戦してみましょう。

練習問題1: ITILの基本概念

問題:ITILにおける「インシデント」の最も適切な定義はどれですか?

ア. サービスの計画的な停止 イ. サービスの予期しない中断または品質の低下 ウ. サービス改善のための提案 エ. サービスに関するユーザーからの質問

解答と解説: 正解はイです。インシデントとは、ITサービスの予期しない中断または品質の低下であり、ビジネスに影響を与える可能性があります。

練習問題2: ITIL 4の7つの指針

問題: ITIL 4の7つの指針に含まれないものはどれですか?

ア. 価値に焦点を当てる イ. プロセスを最適化する ウ. 現状からスタートする エ. コラボレーションと可視性を促進する

解答と解説: 正解はイです。「プロセスを最適化する」は、7つの指針の一つである「最適化と自動化」と関連しますが、直接的な指針名ではありません。

練習問題3: サービスバリューチェーン

問題: ITIL 4のサービスバリューチェーンに含まれる活動はどれですか?

ア. 戦略 イ. 設計 ウ. 移行 エ. エンゲージ

解答と解説: 正解はエです。「エンゲージ」は、ITIL 4のサービスバリューチェーンに含まれる6つの活動の一つです。他の選択肢は、ITIL v3のサービスライフサイクルの段階です。

まとめ:ITILを理解して試験合格へ!

この記事では、ITILの基本的な定義、IT業界での重要性、基本情報技術者試験におけるポイント、そして主要なコンセプトについて解説しました。

特に、ITIL 4のサービスバリューシステム(SVS)、7つの指針、サービスバリューチェーン、そして主要なプラクティスは、試験対策としてしっかりと理解しておくべき重要な要素です。

要点整理

ITILの重要なポイントをまとめましょう。

- ITILとは: ITサービスマネジメントにおけるベストプラクティス(成功事例)をまとめたガイドラインであり、1980年代にイギリス政府によって作成されました。

- ITILの目的: ITサービスの品質向上と中長期的なコスト削減を目的としています。

- ITIL 4の中心的概念:

- サービスバリューシステム(SVS)

- 7つの指針

- サービスバリューチェーンの6つの活動

- 主要なプラクティス(インシデント管理、問題管理など)

- 基本情報技術者試験での出題: マネジメント系の問題として、午前問題で3問程度、午後問題では選択式で1問程度出題されます。

効率的な学習のためのロードマップ

ITILを効率的に学習するためのステップを提案します。

- 基本概念の理解(1日目): ITILの定義、歴史、目的を理解しましょう。

- サービスバリューシステムの学習(2〜3日目): SVSの概要と各要素の目的を理解しましょう。

- 主要プラクティスの理解(4〜5日目): インシデント管理、問題管理、変更イネーブルメントなどの主要プラクティスの役割と目的を理解しましょう。

- 過去問演習(6〜7日目): 基本情報技術者試験の過去問からITIL関連の問題を解いて理解度を確認しましょう。

- 弱点の強化(8〜9日目): 過去問演習で苦手だった部分を重点的に復習しましょう。

- 総復習(試験1週間前): 全体を通して復習し、重要なポイントを確認しましょう。

次に学ぶべき関連用語

ITILを理解した後は、以下の関連用語・概念も学んでおくと良いでしょう。

- COBIT: IT統制のフレームワークで、ITILと補完関係にあります。

- ISO/IEC 20000: ITサービスマネジメントの国際規格で、ITILをベースとしています。

- PMBOK: プロジェクトマネジメントの知識体系で、ITILと関連する場面があります。

ITILの理解をさらに深めるためには、過去問題集を解いたり、より詳細な解説が載っている参考書を読んだりすることがおすすめです。

ITILの知識は、基本情報技術者試験合格のためだけでなく、皆さんがITエンジニアとして成長していく上でも非常に役立つはずです。この記事が、皆さんの試験合格に向けた力強い一歩となることを願っています!頑張ってください!