M&Aとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

「M&A」という言葉、ビジネスニュースなどでよく耳にするけれど、実際にはどんな意味なのか、ITパスポート試験ではどのように出題されるのか、気になりますよね。

M&Aはビジネスの世界では頻繁に使われる重要な概念で、ITパスポート試験でも頻出の用語です。直近の試験では実に70%もの割合で出題されているほど重要な用語なんです。

この記事では、M&Aの基本的な意味から、ITパスポート試験での出題ポイント、さらには試験で役立つ知識まで、初心者の方でも理解しやすいように解説していきます。

この記事を読めば、M&Aの概念をしっかり理解し、ITパスポート試験での得点力アップにつながるでしょう。それでは、一緒に学んでいきましょう!

M&Aの基本

M&Aという用語はビジネスの世界でよく使われますが、IT分野との関わりも深く、情報システムの統合や技術獲得の文脈でも重要な概念です。基本的な定義から見ていきましょう。

M&Aの定義と基本概念

M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略で、日本語では「合併と買収」と訳されます。

具体的には、企業の合併(Merger)と買収(Acquisition)を指し、企業同士が統合することで新しい価値やシナジー(相乗効果)を生み出す活動を意味しています。

M&Aは企業の成長戦略や経営課題の解決手段として有効で、他社を買収することで市場シェアを拡大したり、新しい技術やブランドを獲得したりすることが可能です。

また、中小企業においては少子高齢化による後継者不足の課題を解決する手段としても利用されています。

合併と買収の違い

M&Aという言葉はひとまとめに使われることが多いですが、実は「Merger(合併)」と「Acquisition(買収)」には明確な違いがあります。

**Merger(合併)**は、複数の企業が統合され、新たな法人を設立するか、既存の法人に吸収される形で1つの組織になることを指します。例えば、新設合併では全く新しい会社が設立されるのに対し、吸収合併では既存の会社が他社を吸収します。

一方、**Acquisition(買収)**は、一方の企業がもう一方の企業を買い取り、支配権を得ることを意味しています。この買収によって経営権が移行することも多く、株式譲渡や事業譲渡を通じて行われます。

このように、「合併」が対等な統合を目指すケースが多いのに対し、「買収」は一方の企業が主導権を握る形になるのが特徴です。

M&Aが使われる場面や状況

M&Aが活用される主な場面や状況には、次のようなものがあります。

- 事業拡大:既存事業の強化や新規事業への参入を図るとき

- 技術獲得:新たな技術やノウハウを素早く手に入れたいとき

- 人材確保:優秀な人材を一度に獲得したいとき

- 事業承継:後継者がいない企業の事業継続を図るとき

- 国際展開:海外市場への進出を図るとき

特に日本では、中小企業の事業承継を中心にM&Aが広がりを見せています。後継者不足は多くの中小企業が直面する大きな課題であり、M&Aはその有効な解決策となっています。

IT業界におけるM&Aの位置づけと重要性

IT業界では特に、技術革新のスピードが速いため、自社開発だけでは競争に追いつけないことがあります。そのため、新技術を持つベンチャー企業の買収などが活発に行われています。

例えば、大手IT企業が革新的な技術を持つスタートアップを買収することで、研究開発にかかる時間とコストを節約し、素早く新サービスを展開するといった戦略がよく見られます。

また、企業のM&A後には情報システムの統合が必要となるため、IT部門の役割も非常に重要です。システム統合の成否がM&A全体の成功に大きく影響することもあります。

ITパスポート試験におけるM&A

ITパスポート試験ではM&Aという用語がどのように扱われているのか、出題の傾向や重要度について見ていきましょう。

出題頻度と重要度の解説

M&AはITパスポート試験でかなり頻出の用語です。ITパスポート試験の過去問データによると、直近10回分の試験での出題割合は70%と非常に高く、用語の重要度も10段階中8と高い評価を受けています。

つまり、10回のうち7回もの試験でM&Aに関する問題が出題されているということです。これは非常に高い確率であり、試験対策において必ず押さえておくべき用語だと言えるでしょう。

特に、経営戦略や企業活動に関する分野での出題が多いため、しっかりと基本概念を理解しておくことが大切です。

過去の出題パターン分析

ITパスポート試験では、M&Aについて主に以下のようなパターンで出題されています。

- 定義を問う問題:M&Aの略語の意味や基本的な定義を問う

- 経営戦略との関連:企業の成長戦略やアライアンス戦略の一環としてのM&A

- 事例の適否:提示された事例がM&Aに該当するかどうかを判断する

例えば、「コーポレートガバナンスを強化した事例として,最も適切なものはどれか」(令和6年度 問18)といった問題や、「企業のアライアンス戦略のうち,ジョイントベンチャの説明として,適切なものはどれか」(令和元年度 秋期 問10)などの問題が出題されています。

これらの問題では、M&Aの基本概念を理解していることが前提となっています。

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験では、M&Aそのものの定義だけでなく、関連する経営戦略や企業活動との関係についても問われることが多いです。

特に以下のポイントに注意が必要です:

- M&Aの目的や効果(市場シェア拡大、技術獲得など)

- M&Aと他の経営戦略との違い(業務提携、ジョイントベンチャーなど)

- M&A後の統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)の重要性

試験では、「M&Aでは他社を吸収して自社の一部とするので設問の条件には合いません」というような、M&Aの特徴を他の経営手法と比較する問題も出題されることがあります。

覚えておくべき関連知識

M&Aを理解するためには、以下の関連知識も併せて覚えておくと効果的です。

- コーポレートガバナンス:企業統治の仕組み、M&Aとの関連性

- アライアンス戦略:業務提携や資本提携を含む企業間連携の方法

- ジョイントベンチャー:複数企業が共同で新会社を設立する方式

- IPO(株式公開):未公開企業が株式を証券取引所に上場すること

- デューデリジェンス:M&A実施前の企業価値や資産の精査作業

これらの用語は、M&Aに関連する問題の選択肢として登場することが多いので、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

M&Aの理解を深めるための解説

M&Aをより深く理解するために、具体的な仕組みや実例を見ていきましょう。ここでは視覚的な説明や具体例を通じて、概念の理解を深めていきます。

M&Aの種類と手法

M&Aには様々な種類と手法があります。主なものを以下にまとめます。

【M&Aの主な種類】

- 株式譲渡:企業の株式を取得することで経営権を獲得する方法

- 事業譲渡:企業の特定の事業や資産のみを譲り受ける方法

- 会社分割:会社の一部を分割して別会社に承継させる方法

- 合併:複数の会社が一つに統合する方法

- 第三者割当増資:特定の第三者に新株を発行して資本関係を構築する方法

これらの手法は、実施する目的や企業の状況によって選択されます。例えば、特定の事業だけに関心がある場合は事業譲渡が、会社全体を買収したい場合は株式譲渡が選ばれることが多いです。

以下に、M&Aと関連用語の違いを表形式で整理しました。各用語の定義や特徴を比較することで、それぞれの違いが明確になります。

| 用語 | 定義 | 主な特徴 | 経営権の移転 | 独立性の保持 | 主な目的 |

|---|---|---|---|---|---|

| M&A | 合併(Merger)と買収(Acquisition)の総称 | 企業の統合や支配権取得を通じた経営戦略 | あり | なし | 市場拡大・技術獲得・事業承継 |

| アライアンス | 企業間の業務提携や資本提携 | 経営権を移転せずに協力関係を構築 | なし | あり | リソース共有・リスク分散 |

| 合併 | 複数企業が1つの法人格に統合 | 吸収合併(既存法人に統合)と新設合併(新法人設立)がある | あり | なし | 完全な経営統合・シナジー創出 |

| 買収 | 他社の株式/資産を取得し支配権を獲得 | 株式取得(経営権取得)と資産取得(事業のみ購入)の手法がある | あり | なし | 経営支配・事業拡大 |

| 株式譲渡 | 対象企業の株式を購入して経営権を取得 | 手続きが簡易・負債も引き継ぐ | あり | なし | 完全子会社化・経営統合 |

| 事業譲渡 | 特定の事業/資産のみを譲受 | 不要事業の切り離しや選択的取得が可能 | なし | あり | 事業再編・選択と集中 |

- M&A:統合戦略の総称であり、合併と買収の両方を含む

- アライアンス:共同開発や販売提携など、独立した企業間の協力関係(例:技術ライセンス契約)

- 合併:対等統合(新設合併)か、一方が存続(吸収合併)かの形態がある

- 買収:株式譲渡(経営権完全取得)と事業譲渡(部分取得)の2手法に大別される

- 株式譲渡:全株式取得で100%子会社化するケースが一般的

- 事業譲渡:工場やブランドなど特定資産のみを購入するため、債務引き継ぎリスクが低い

M&Aのプロセスと流れ

M&Aは一般的に以下のようなプロセスで進行します。

- 戦略立案:M&Aの目的を明確にし、どのような企業と統合したいかを計画

- ターゲット選定:目的に合った相手企業を探し、初期的な接触

- 基本合意:両社でM&Aの基本的な条件について合意

- デューデリジェンス:相手企業の財務・法務・事業などの詳細調査

- 最終契約締結:詳細な条件を決定し、正式な契約を締結

- クロージング:株式や資産の移転など、実際の取引を実行

- PMI(統合作業):M&A後の両社の統合作業(Post Merger Integration)

特にデューデリジェンスは非常に重要なステップで、ここでの調査が不十分だと、M&A後に予期せぬ問題が発生するリスクが高まります。

具体的な例やケーススタディ

M&Aをより具体的に理解するために、実際の事例を見てみましょう。

例1:技術獲得型M&A 大手IT企業Aが、革新的なAI技術を持つスタートアップ企業Bを買収するケース。A社は自社開発では数年かかる技術を即座に獲得でき、B社は資金と大企業のリソースを得られるというWin-Winの関係が生まれます。

例2:事業承継型M&A 後継者がいない中小企業Cが、同業の企業Dに買収されるケース。C社のオーナーは引退できる安心感を得られ、D社は市場シェアを拡大できます。また、C社の従業員の雇用も守られるというメリットがあります。

例3:国際展開型M&A 日本の企業Eが、海外進出を加速するために現地企業Fを買収するケース。Eは現地の販売網や人脈をすぐに手に入れられ、一からの市場開拓よりも効率的に事業を拡大できます。

初心者が混同しやすいポイントの解説

M&Aについて学ぶ際に、初心者が混同しやすいポイントをいくつか解説します。

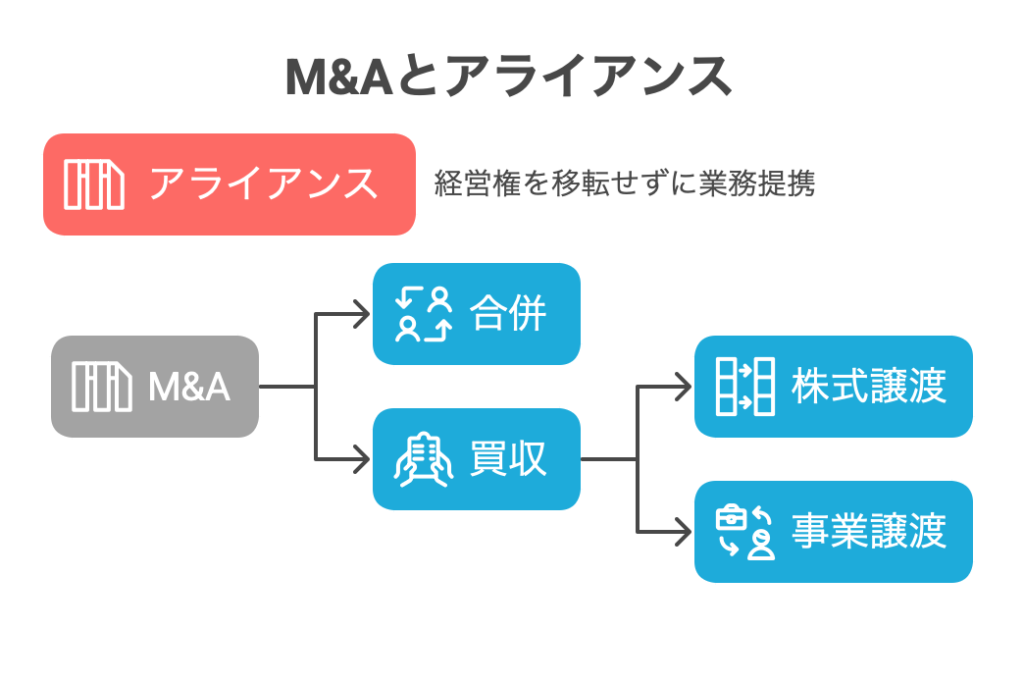

M&Aとアライアンスの違い M&Aは企業の合併や買収を通じて経営権が移転するのに対し、アライアンス(業務提携)は独立した企業同士が特定の目的のために協力する関係です。アライアンスでは経営の独立性が保たれる点が大きな違いです。

合併と買収の違い 合併は複数の企業が一つになるプロセスで、対等合併の場合は両社の文化や価値観の融合が重視されます。一方、買収は一方が他方の支配権を取得するもので、買収側の企業文化や経営方針が優先されることが多いです。

株式譲渡と事業譲渡の違い 株式譲渡は会社そのものの所有権が移転するのに対し、事業譲渡は特定の事業や資産のみが移転します。株式譲渡では負債を含めた会社全体を引き継ぐのに対し、事業譲渡では必要な資産・負債のみを選択的に引き継げる点が異なります。

ITパスポート試験対策

ここからは、ITパスポート試験でM&Aに関する問題に対応するための具体的な対策を見ていきましょう。

M&Aに関する効果的な学習方法

ITパスポート試験でM&Aに関する問題に対応するためには、以下のような学習方法が効果的です。

- 基本定義の正確な理解:M&Aの正確な定義と、「Mergers」と「Acquisitions」それぞれの意味をしっかり理解する

- 用語の関連付け:M&Aと関連する経営戦略の用語(アライアンス、ジョイントベンチャーなど)との違いを整理する

- 過去問演習:M&Aが出題された過去問を繰り返し解く

- ニュース記事の活用:実際のM&A事例についてのニュース記事を読み、理解を深める

特にITパスポート試験では「M&Aは合併と買収の略で、吸収合併や買収により他社を子会社化し、自社の経営資源とすることで競争力を強化する経営手法」という説明が重要です。この定義を中心に学習を進めるとよいでしょう。

暗記のコツやニーモニック

M&Aに関する知識を効率よく覚えるためのコツをいくつか紹介します。

M&Aの略語の覚え方

- M = Mergers(合併)

- A = Acquisitions(買収)

- 「複数の会社が合体(Merger)するか、一方が他方を購入(Acquisition)する」と覚える

M&Aの目的の覚え方 「シンソージン」と覚えると良いでしょう。

- シン:新規事業進出

- ソー:相乗効果(シナジー)

- ジン:人材獲得

M&Aのプロセスの覚え方 「センターでクロッキー」と覚えると良いでしょう。

- セン:戦略立案

- ター:ターゲット選定

- デ:デューデリジェンス

- クロ:クロージング

- キー:キープ(統合・維持)

類似概念との区別方法

ITパスポート試験では、M&Aと類似した概念が選択肢に出てくることがあります。以下の区別方法を押さえておきましょう。

M&Aとアライアンスの区別

- M&A:経営権の移転を伴う(合併・買収)

- アライアンス:経営権の移転を伴わない(業務提携・資本提携)

M&AとIPOの区別

- M&A:他社に買収されるか合併する(非公開のまま)

- IPO:株式を公開し、広く投資家から資金を調達する

M&AとMBO(Management Buyout)の区別

- M&A:外部企業による買収

- MBO:経営陣による自社買収

こうした区別を明確に理解しておくことで、選択肢の中から正答を見分けることができるようになります。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

ITパスポート試験の対策において、M&Aを含む経営戦略分野の学習にはどのくらいの時間をかけるべきでしょうか。以下は一つの目安です。

- 基本概念の理解:2〜3時間

- M&Aの定義、種類、プロセスなどの基本を学ぶ

- 関連用語の学習:2〜3時間

- アライアンス、IPO、MBOなど関連概念の学習

- 過去問演習:3〜4時間

- M&A関連の過去問を解き、理解を定着させる

- 総復習:1〜2時間

- 試験直前に重要ポイントを再確認する

M&Aは経営戦略の一部であり、ITパスポート試験の中でのウェイトを考えると、全体の学習時間の5〜10%程度を割くのが適切でしょう。特に過去問演習に時間をかけることで、試験での出題パターンに慣れることができます。

練習問題と解説

実際にM&Aに関する問題を解いてみましょう。以下は、ITパスポート試験のM&A関連の問題を参考にした模擬問題です。

問題1

問題:M&Aの説明として、最も適切なものはどれか。

- 複数の企業が共同出資により新会社を設立し、特定事業を行うこと

- 企業が株式を証券取引所に上場し、広く投資家から資金を調達すること

- 合併と買収により他社を子会社化し、自社の経営資源とすることで競争力を強化する経営手法

- 企業間で製品・サービスの開発や販売などの特定分野において協力関係を構築すること

解説: 正解は3です。M&Aは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略であり、合併や買収によって他社を子会社化し、経営資源を獲得することで競争力を強化する経営手法です。

1は「ジョイントベンチャー」の説明、2は「IPO(新規株式公開)」の説明、4は「業務提携(アライアンス)」の説明にあたります。

問題2

問題:企業がM&Aを行う目的として、適切でないものはどれか。

- 市場シェアの拡大

- 新技術の獲得

- 事業承継問題の解決

- 従業員の削減

解説: 正解は4です。M&Aの主な目的には、市場シェアの拡大、新技術の獲得、事業承継問題の解決などがありますが、従業員の削減を主目的とすることは一般的ではありません。

むしろM&Aでは、買収後の統合過程で人材の流出を防ぎ、両社の人材を活かすことが重要視されます。コスト削減が副次的に行われることはありますが、従業員削減を主目的とするのはM&Aの本質的な目的とは異なります。

問題3

問題:次のうち、M&Aのプロセスとして正しい順序はどれか。

- 基本合意 → デューデリジェンス → ターゲット選定 → 最終契約 → 統合作業

- ターゲット選定 → 基本合意 → デューデリジェンス → 最終契約 → 統合作業

- デューデリジェンス → ターゲット選定 → 基本合意 → 最終契約 → 統合作業

- ターゲット選定 → デューデリジェンス → 基本合意 → 統合作業 → 最終契約

解説: 正解は2です。M&Aのプロセスは一般的に、「ターゲット選定 → 基本合意 → デューデリジェンス(精査)→ 最終契約 → 統合作業(PMI)」の順で進められます。

最初にM&Aの目的に合うターゲット企業を選定し、基本的な条件で合意した後に、詳細な調査(デューデリジェンス)を行います。その結果を踏まえて最終契約を締結し、その後に両社の統合作業(PMI)に入ります。

問題4

問題:M&Aに関する説明として、誤っているものはどれか。

- 「Merger」は合併を、「Acquisition」は買収を意味する

- 株式譲渡と事業譲渡はいずれもM&Aの手法である

- デューデリジェンスは、M&A後の統合作業のことを指す

- 日本では中小企業の事業承継問題の解決策としてM&Aが活用されている

解説: 正解は3です。デューデリジェンスはM&A実施前に行われる、対象企業の財務・法務・事業などに関する詳細調査のことを指します。M&A後の統合作業はPMI(Post Merger Integration)と呼ばれます。

1、2、4は正しい説明です。M&Aは「合併と買収」を意味し、株式譲渡と事業譲渡はどちらもM&Aの手法です。また、日本では後継者不足に悩む中小企業の事業承継問題を解決する手段としてM&Aが活用されています。

問題5

問題:以下の事例のうち、M&Aに該当するものはどれか。

- A社とB社が商品開発において技術提携を行った

- C社が新規事業を開始するため、D社と共同で新会社を設立した

- E社がF社の全株式を取得し、完全子会社化した

- G社が東京証券取引所に新規上場し、資金調達を行った

解説: 正解は3です。E社がF社の全株式を取得し完全子会社化した事例は、買収(Acquisition)に該当するためM&Aの一例と言えます。

1は業務提携(アライアンス)、2はジョイントベンチャー、4はIPO(新規株式公開)の事例であり、いずれもM&Aには該当しません。M&Aは経営権の移転を伴う合併または買収を指します。

まとめと学習ステップ

ここまでM&Aについて詳しく学んできました。最後に、重要なポイントをまとめて、効率的な学習のためのステップを提案します。

M&Aの重要ポイントまとめ

- M&Aの基本定義:

- M&Aは「Mergers and Acquisitions」の略で「合併と買収」を意味する

- 合併(Merger)は複数企業が一つになること、買収(Acquisition)は一方が他方の支配権を得ること

- M&Aの主な種類:

- 株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併など

- それぞれ目的や状況に応じて選択される

- M&Aの目的:

- 市場シェア拡大、技術・ブランド獲得、事業承継問題解決など

- 企業の成長戦略や課題解決の手段として活用される

- M&Aのプロセス:

- ターゲット選定→基本合意→デューデリジェンス→最終契約→統合作業(PMI)

- 特にデューデリジェンスは重要なステップ

- ITパスポート試験での重要度:

- 出題頻度は70%と非常に高い

- 経営戦略や企業活動の文脈で出題されることが多い

M&Aの種類と特徴

M&Aの主な種類と特徴を比較します。

| M&Aの種類 | 概要 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 株式譲渡 | 対象企業の株式を取得して経営権を獲得する | ・手続きが比較的簡単 ・迅速な経営権取得が可能 ・対象企業の負債やリスクも引き継ぐ |

| 事業譲渡 | 特定の事業や資産を他社に譲渡する | ・譲渡対象を選択可能 ・会社の経営権は移転しない ・事業の選択と集中に有効 |

| 株式交換 | 既存会社が他社の全株式を取得する | ・買収資金が不要 ・法人格が維持される ・株主持分比率が変化 |

| 株式移転 | 新設会社が対象会社の全株式を取得する | ・経営統合が容易 ・買収資金が不要 ・手続きが煩雑 |

| 合併 | 複数の企業が1つの会社になる | ・吸収合併と新設合併がある ・完全な一体化が可能 ・シナジー効果が期待できる |

| MBO | 経営陣が自社株式を取得し非上場化する | ・所有と経営の一致 ・迅速な意思決定が可能 ・経営体質が固定化する可能性 |

| TOB | 公開買付けにより株式を取得する | ・一定価格で株式を買付可能 ・買付情報を公開する必要あり ・株主が応じない可能性あり |

| 提携 | 企業間で協力関係を構築する | ・資本提携と業務提携がある ・経営の独立性を維持できる ・完全な一体化はしない |

次に学ぶべき関連用語

M&Aを理解した後、次に学ぶとよい関連用語には以下のようなものがあります。

- アライアンス(業務提携): (ここに「アライアンス」への内部リンクを設置) 経営権の移転を伴わない企業間協力関係

- コーポレートガバナンス: (ここに「コーポレートガバナンス」への内部リンクを設置) 企業統治の仕組み、M&A後の経営体制にも影響

- IPO(新規株式公開): (ここに「IPO」への内部リンクを設置) 未公開企業が株式を証券取引所に上場すること

- PMI(Post Merger Integration): (ここに「PMI」への内部リンクを設置) M&A後の統合プロセス

- デューデリジェンス: (ここに「デューデリジェンス」への内部リンクを設置) M&A実施前の対象企業の詳細調査

これらの用語を理解することで、M&Aに関する知識をさらに深めることができます。

効率的な学習のためのロードマップ

ITパスポート試験に向けて、M&Aを含む経営戦略分野を効率的に学ぶためのロードマップを提案します。

ステップ1:基本概念を理解する(1週目)

- M&Aの定義と種類を理解

- 関連する基本用語を学習

ステップ2:応用知識を身につける(2週目)

- M&Aのプロセスを理解

- 関連する経営戦略との違いを整理

ステップ3:過去問演習で実力をつける(3週目)

- ITパスポート試験の過去問を解く

- 間違えた問題は重点的に復習

ステップ4:総合的な知識の確認(4週目)

- 模擬試験で総合的な実力を確認

- 弱点を補強する

M&Aはビジネス用語としても重要ですが、ITパスポート試験においても頻出の用語です。この記事で学んだ内容をしっかり理解し、試験に備えましょう。

いかがでしたか?この記事では、M&Aの基本から、ITパスポート試験での出題ポイント、さらには対策法まで詳しく解説しました。M&Aは一見複雑な概念ですが、基本をしっかり押さえることで、確実に理解し、試験でも正解できるようになります。

ITパスポート試験の合格に向けて、ぜひこの記事を参考に学習を進めてください。他のIT用語についても当サイトでは詳しく解説していますので、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。