ニッチ戦略とは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

「ニッチ戦略って何?」「ITパスポート試験でどのように出題されるの?」という疑問をお持ちではないでしょうか。

ニッチ戦略は、企業が特定の狭い市場(隙間市場)に特化して競争優位を築く経営戦略です。この考え方は経営学の基本概念であり、ITパスポート試験の「経営戦略」分野でしばしば出題される重要な用語です。

特に「ストラテジ系」の「経営戦略マネジメント」や「経営戦略手法」の分野では、必ず押さえておくべき戦略の一つとして知られています。

この記事では、ニッチ戦略の基本概念から、ITパスポート試験での出題パターン、さらに実際のビジネスでどのように活用されているのかまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

試験対策だけでなく、ビジネスの基礎知識としても役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください!

ニッチ戦略の基本

ニッチ戦略について基本的な概念や重要性を理解しましょう。まずは定義からしっかり押さえていきましょう。

ニッチ戦略の定義と基本概念

ニッチ戦略とは、企業が特定の狭い市場セグメント(ニッチ市場、隙間市場)に特化して、競争優位を築く経営戦略のことです。

「ニッチ(niche)」という言葉はもともとフランス語で「隙間」を意味する「ニッシュ(niche)」に由来しています。ビジネスにおいては、競争が少ない市場の隙間を指すようになりました。

この戦略の最大の特徴は、大手企業があまり注目していない、または参入していない小さな市場や特定の顧客層に着目し、そこに集中的に経営資源を投入することです。

ニッチ戦略は「特定の小さな市場に集中することで競争を避け、その市場で独占的な地位を確立する」という考え方です。

大量生産による規模の経済性を追求するマス市場向けの戦略とは異なり、特定の市場で差別化された製品やサービスを提供することを重視します。

ニッチ戦略を採用する企業の目的は、広い市場でのシェア獲得ではなく、特定の狭い市場で高い専門性や顧客満足を実現し、そのニッチな市場で圧倒的なシェアを築くことにあります。

「ニッチだから小さい市場」というイメージを持つかもしれませんが、ニッチ市場でトップになれば売上で数百億円規模に達する企業も存在します。日本には「グローバルニッチトップ企業」と呼ばれる、ニッチな市場で世界トップシェアを持つ企業も多く存在しています。

どんな時にニッチ戦略が使われるの?

ニッチ戦略が特に有効な場面や状況について見ていきましょう。

まず、競争が激しい市場において、大手企業と同じように正面から戦っても勝ち目がないと判断した場合に、ニッチ戦略は有効な選択肢となります。大手がまだ目を付けていない、あるいは参入しにくい小さな市場に焦点を当てることで、競争を避けることができるのです。

また、経営資源(資金、人材、技術力など)が限られている中小企業にとっては、ニッチ戦略は非常に有効な手段となります。大きな市場を狙うには、それに見合った多くの資源が必要になりますが、ニッチ市場は規模が小さい分、限られた資源でも十分に戦える可能性があるからです。

さらに、特定の顧客層が持つ、まだ満たされていないニーズに深く対応することで、高い顧客満足度とロイヤルティを得ることを目指す場合にも、ニッチ戦略は適しています。特定のニーズに特化することで、より専門性の高い商品やサービスを提供できるため、顧客からの信頼も得やすくなります。

価格競争に巻き込まれることなく、高い収益性を期待できるのも、ニッチ戦略の魅力の一つです。競合が少ない、あるいはいない市場であれば、価格競争に陥りにくく、商品の価値に見合った価格設定が可能になるため、利益を確保しやすくなります。

そして、市場で「オンリーワン」「ナンバーワン」の地位を目指し、その分野における独自の存在感を確立したいと考える企業にとっても、ニッチ戦略は有力な選択肢となります。

IT業界におけるニッチ戦略

変化のスピードが速く、常に新しい技術やサービスが生まれるIT業界においても、ニッチ戦略は非常に有効な考え方です。なぜなら、IT業界には、まだ十分に満たされていない、あるいは特定のニーズに特化した市場がたくさん存在しているからです。

例えば、以下のようなIT企業がニッチ戦略を実践しています。

- 特定のプログラミング言語に特化した開発会社:PythonのAI開発など、特定の言語や技術に特化したサービスを提供

- 特定の業種向けソフトウェアベンダー:中小企業向けのクラウド型勤怠管理システムなど、特定の業種や規模の企業に特化したソリューションを提供

- 特定のセキュリティ対策に特化したサービスプロバイダー:中小企業向けのランサムウェア対策など、特定の脅威に対処するためのサービスを提供

特に注目すべき成功例としては、半導体検査装置という非常に専門的な分野で世界的に高いシェアを誇る「レーザーテック」という企業があります。半導体市場という大きな市場の中で、さらに特定の分野に特化することで、他社との競争を避け、独自の地位を築いています。

このように、中小規模のIT企業であっても、大手IT企業が手がけないような特定のニーズに焦点を当てることで、独自の存在感を確立し、競争を勝ち抜くことができるのがIT業界におけるニッチ戦略の大きな特徴と言えるでしょう。

ニッチ市場の定義と特徴

ニッチ戦略を理解するためには、「ニッチ市場」の概念を把握することが重要です。

ニッチ市場とは、市場全体の中でも特定の顧客ニーズに着目した、比較的小規模な市場セグメントのことを指します。大手企業が見過ごしがちなこれらの市場では、顧客の細かなニーズに合致した製品やサービスの提供が不足していることが多いです。

つまり、ニッチ市場は「隙間市場」とも呼ばれ、大きな市場の中で特殊なニーズを持った顧客層が存在しているものの、そのニーズが十分に満たされていない状態の市場を指します。

ニッチ市場の具体例としては次のようなものがあります。

- 健康志向の高い高齢者向けの機能性食品市場

- 特殊な品種のペットや高齢ペット向けの専門用品市場

- プロフェッショナル向けの高性能カメラ機材市場

- 特定のスポーツ愛好家向けの専門アイテム市場

これらの市場は、一般向け大量生産品では満たせない特殊なニーズがあり、そこに特化した製品やサービスが求められています。

ニッチ戦略と他の経営戦略との違い

ニッチ戦略をより深く理解するために、関連する用語との違いを把握しておきましょう。

特に混同されやすいのが「差別化戦略」です。この二つの戦略は似ているようで異なる点があります。

| 戦略 | 定義 | 市場 | 目的 | 競合 |

|---|---|---|---|---|

| ニッチ戦略 | 特定領域の市場に集中 | 競合の少ない特定市場 | 独占的シェアの獲得 | 競合が少ない・いない |

| 差別化戦略 | 製品・サービスの特徴を強調 | 既存の競争市場 | 競争優位の確立 | 多くの競合と共存 |

つまり、両者の大きな違いは「市場に同じような製品やサービスがあるかないか」という点です。ニッチ戦略は他社があまり目を向けていない市場で勝負するのに対し、差別化戦略は既存の競争市場で他社と差をつける戦略です。

また、マス・マーケティングは、年齢、性別、所得などに関わらず、全ての人々を対象としたマーケティング戦略です。ニッチ戦略とは対照的に、幅広い層にアプローチすることで、大きな市場シェアを獲得することを目指します。

ブルーオーシャン戦略は、既存の競争が激しい市場(レッドオーシャン)ではなく、まだ競争相手がいない新しい市場(ブルーオーシャン)を創造することで、独自の価値を提供し、高い収益性を目指す戦略です。ニッチ戦略が既存の市場の中の隙間を狙うのに対し、ブルーオーシャン戦略は、市場そのものを新しく作り出すという点で大きく異なります。

ロングテール戦略は、売れ筋の商品だけでなく、あまり売れない商品も幅広く品揃えすることで、それぞれの商品の販売数は少なくても、全体として大きな売上を確保しようとする戦略です。ニッチ戦略が特定のニーズに深く応えるのに対し、ロングテール戦略は、多様なニーズに広く浅く対応します。

マイケル・ポーターの提唱した「3つの基本戦略」(コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略)の中では、ニッチ戦略は「集中戦略」に近い概念です。

ITパスポート試験におけるニッチ戦略

ITパスポート試験では、ニッチ戦略は「経営戦略」分野の重要用語として出題されます。特に「ストラテジ系」の「経営戦略マネジメント」や「経営戦略手法」のカテゴリーでの出題が多いです。

この分野は試験全体の約30%を占める「ストラテジ系」に含まれるため、しっかりと理解しておく必要があります。ニッチ戦略は基本的な経営戦略の一つとして、繰り返し出題される重要概念です。

出題頻度と重要度

ニッチ戦略は、ITパスポート試験において定期的に出題される経営戦略の一つです。直接的な用語の説明を問う問題から、他の戦略との比較や適切な事例を選ぶ問題まで、様々な形式で出題されます。

ストラテジ系の科目全体で約35問が出題されますが、その中でも経営戦略マネジメント分野からは、過去の試験で約5問程度が出題される傾向があります。この経営戦略マネジメント分野の中に、「ニッチ戦略」も含まれているため、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。

過去の試験を見ると、経営戦略の問題は毎回数問程度出題されており、そのうちニッチ戦略に関連する問題が出題されることがあります。特に基本的な定義や特徴を問う問題は頻出です。

ITパスポート試験では、経営戦略や企業活動に関する基礎知識が問われるため、「ニッチ戦略とは何か」「どのような特徴があるか」「どのような企業に適しているか」といった基本的な理解が求められます。

過去の出題パターン分析

ITパスポート試験におけるニッチ戦略の過去の出題パターンを見てみましょう。代表的な出題例として、平成21年春期のITパスポート試験の問題があります。

【過去問例1】平成21年春期 問4

問題:商品市場での過当な競争を避け,まだ顧客のニーズが満たされていない市場のすきま,すなわち小さな市場セグメントに焦点を合わせた事業展開で,競争優位を確保しようとする企業戦略はどれか。

選択肢: ア. ニッチ戦略 イ. プッシュ戦略 ウ. ブランド戦略 エ. プル戦略

正解:ア. ニッチ戦略

【過去問例2】平成21年度春期 基本情報技術者 午前 問69

問題:競争戦略において,ニッチ戦略の特徴はどれか。

選択肢: ア. 市場での地位向上とトップシェア奪取を目標とした差別化戦略の展開を図る。 イ. 総市場規模を拡大することでシェアを維持しながら新規需要の獲得を図る。 ウ. 他社が参入しにくい特定の市場に対して専門化し,高利益率を図る。 エ. リーダの行動を観察し,迅速に模倣することで製品開発などのコスト削減を図る。

正解:ウ. 他社が参入しにくい特定の市場に対して専門化し,高利益率を図る。

これらの問題から分かるように、ニッチ戦略の定義や特徴について理解していることが求められています。特に「特定の市場」「隙間」「専門化」「高利益率」といったキーワードを押さえておくことが重要です。

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験では、ニッチ戦略について主に以下のようなポイントが問われます。

- 定義と基本概念:ニッチ戦略とは何か、その基本的な概念や特徴について

- 他の戦略との区別:ニッチ戦略と差別化戦略、マス市場戦略などの違いについて

- 適用事例:どのような企業や状況にニッチ戦略が適しているかについて

- メリット・デメリット:ニッチ戦略を採用する利点と考慮すべき課題について

試験対策としては、ニッチ戦略の基本的な定義と特徴をしっかり覚えておくことが最も重要です。「特定の市場セグメントに特化する」「大手企業が参入していない市場で優位性を確立する」といった核心部分を押さえておきましょう。

また、ニッチ戦略と混同されやすい他の経営戦略との違いも理解しておくことが重要です。特に「差別化戦略」や「集中戦略」との違いを説明できるようにしておきましょう。

覚えておくべき関連知識

ITパスポート試験対策として、ニッチ戦略と合わせて覚えておくと理解が深まる関連知識をいくつかご紹介します。

まず、経営戦略の分野で重要なフレームワークの一つである、マイケル・ポーターの「競争戦略」です。この競争戦略は、「コストリーダーシップ戦略」「差別化戦略」「集中戦略」の3つに分類されますが、この中の「集中戦略」が、まさにニッチ戦略と深く関連しています。集中戦略は、特定の顧客層や特定の地域に焦点を当てる戦略であり、ニッチ戦略はその具体的な方法の一つと言えるでしょう。

また、中小企業の経営戦略においては、限られた資源を有効活用するためにニッチ戦略が重要な選択肢となることが多いという視点も理解しておくと、関連問題が出題された際に役立つ可能性があります。

さらに、「STP戦略」(Segmentation:市場細分化、Targeting:標的市場の選定、Positioning:自社の位置づけ)もニッチ戦略を理解する上で役立つ概念です。特に、ニッチ戦略はSTP戦略における「Targeting」の段階で、細分化された市場の中から特定の小さなセグメントを選択するプロセスと密接に関連しています。

ニッチ戦略の理解を深めるための解説

ニッチ戦略について、より実践的な理解を深めていきましょう。実例や具体的なメリット・デメリットを見ることで、この戦略の本質がより明確になります。

ニッチ戦略のメリットとデメリット

ニッチ戦略には、いくつかの明確なメリットとデメリットがあります。ビジネス戦略として採用する際には、これらを十分に理解しておく必要があります。

メリット

- 大手企業との競争回避:大企業があまり注目していない市場に焦点を当てるため、激しい競争を避けられます。これにより、マーケティングコストを抑えつつ、効率的に顧客獲得が可能です。

- 顧客ニーズへの細やかな対応:特定の市場に集中することで、顧客の細かなニーズを深く理解し、それに合わせた製品やサービスを提供できます。これが高い顧客満足度とロイヤルティにつながります。

- 高いブランド力の構築:特定分野での専門性を打ち出すことで、その分野でのブランド認知を高めることができます。ニッチ市場でのパイオニアとしてのポジションを確立できれば、強力なブランドイメージを構築できます。

- 高い収益性:競争が少ないため価格競争を避けられ、独自の付加価値に見合った価格設定が可能となり、高い利益率を実現できる可能性があります。

- 市場シェアの独占:ニッチ市場では代替製品が少ないため、市場シェアを独占しやすいという利点があります。

デメリット

- 市場規模の限界:ニッチ市場は本質的に規模が小さいことが多く、企業の成長に限界がある場合があります。市場が成長しない場合、安定的な利益確保が困難になる可能性もあります。

- 販売チャネルの確保の難しさ:規模の小さい市場であるため、効率的な販売チャネルの確保が難しいことがあります。

- 市場変化への対応の難しさ:特定市場に特化しすぎると、市場環境の変化に柔軟に対応できない可能性があります。技術革新や顧客ニーズの変化により、ニッチ市場自体が縮小するリスクもあります。

- 他社の参入リスク:成功すると他社が追随し、市場がレッドオーシャン化(競争が激化した状態)する可能性があります。

- マーケティングコストの増加:先行事例が少ないため、市場開拓やマーケティングにコストがかかることがあります。

これらのメリットとデメリットを踏まえ、企業の規模や目標、保有するリソースなどを考慮してニッチ戦略の採用を検討する必要があります。

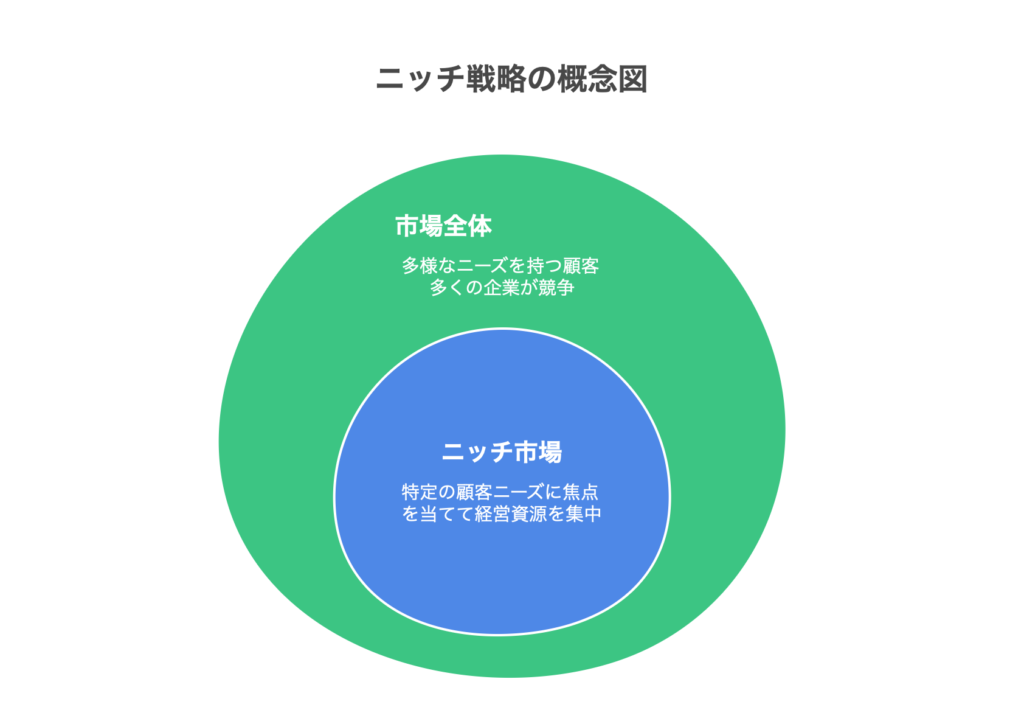

ニッチ戦略ってこういうこと!(概念図の説明)

ニッチ戦略のイメージをより具体的に掴むために、簡単な概念図で説明してみましょう。

例えば、大きな円を「市場全体」とします。この市場全体には、様々なニーズを持つ顧客が存在し、多くの企業が競争を繰り広げています。

その中で、ニッチ戦略とは、この大きな市場全体の中の、特定のニーズを持つ小さな領域(図の中の小さな円)に焦点を当て、そこに経営資源を集中させるイメージです。

大手企業は、幅広い顧客層をターゲットに、様々な商品やサービスを提供しようとしますが、ニッチ戦略を採用する企業は、あえて特定の小さな市場に特化することで、その分野における専門性を高め、顧客の細かなニーズに応えることを目指します。

これは、大海原で多くの船が漁をしている中で、あえて小さな入り江に狙いを定め、そこでしか獲れない珍しい魚を専門に獲るようなイメージに近いかもしれません。

ニッチ戦略の成功事例

ニッチ戦略を成功させた企業の事例を見ていくことで、理解をさらに深めましょう。

1. Glossier(グロッシアー)

美容製品のDtoCブランドであるGlossierは、ソーシャルメディアを活用して消費者と直接コミュニケーションを取り、特にミレニアル世代の女性をターゲットにした戦略を展開しています。ユーザー生成コンテンツやフィードバックを製品開発に活かし、従来の美容業界とは一線を画すブランドとして急成長しました。

2. Garmin(ガーミン)

スマートウォッチブランドのGarminは、アウトドアやスポーツ愛好家をターゲットに、高性能なGPS機能を備えたウェアラブルデバイスを提供しています。汎用的なスマートウォッチ市場ではAppleやSamsungなどの大手と競争するのではなく、特定のスポーツやアウトドア活動を行うユーザーのニーズに特化した機能を提供することで、独自のポジションを築いています。

3. レーザーテック

半導体検査装置という非常に専門的な分野で世界的に高いシェアを誇る企業です。半導体市場という巨大な市場の中で、さらに「マスクブランクス検査装置」というニッチな分野に特化することで、他社の追随を許さない地位を築いています。

4. セイコーマート

北海道に特化したコンビニエンスストアとして知られています。北海道という地域に特化し、地域住民のニーズに合わせた品揃えやサービスを提供することで、大手コンビニチェーンにも負けない強さを持っています。これは、「地理的ニッチ」の典型的な例と言えるでしょう。

5. バルミューダ

高機能でデザイン性の高い家電製品に特化した日本のメーカーです。一般的な家電メーカーが幅広い価格帯の製品を提供するのに対し、バルミューダは高価格帯でありながらも、その独自の価値によって多くの支持を得ています。

これらの事例から分かるように、ニッチ戦略の成功には「特定顧客層の深い理解」「独自の付加価値の提供」「差別化された製品・サービスの開発」が共通して重要であることが分かります。

初心者が混同しやすいポイント

ニッチ戦略を理解する上で、初心者が混同しやすいポイントがいくつかあります。

まず、ニッチ戦略と差別化戦略の違いです。どちらも競争優位性を築くための戦略ですが、ニッチ戦略は「特定の狭い市場でNo.1を目指す」のに対し、差別化戦略は「広い市場で、競合とは異なる独自の価値を提供する」ことを目指します。ニッチ戦略は「どこで戦うか」という問いに答える戦略であり、差別化戦略は「どう戦うか」という問いに答える戦略と言えるでしょう。

次に、ニッチ戦略とブルーオーシャン戦略の違いです。どちらも競争を避けることを目指しますが、ニッチ戦略は既存の市場の中の隙間を見つけてそこに焦点を当てるのに対し、ブルーオーシャン戦略は、まだ存在しない全く新しい市場を創造することを目指します。

最後に、「ニッチ」と単に「マイナー」なものとの違いも理解しておきましょう。単に市場規模が小さいだけの「マイナー」なものは、必ずしも戦略的な意図があるわけではありません。一方、「ニッチ」は、特定のニーズを持つ顧客層を意図的にターゲットとする戦略的な選択なのです。

ニッチ戦略を採用すべき企業の特徴

すべての企業にニッチ戦略が適しているわけではありません。ニッチ戦略が特に有効な企業や状況について考えてみましょう。

1. 経営資源に限りがある中小企業やスタートアップ

大企業と同じ市場で競争するのは難しい中小企業やスタートアップにとって、ニッチ戦略は効果的な選択肢となります。限られた経営資源を特定の市場に集中投下することで、効率的に競争優位を確立できます。

2. 特殊な技術や専門知識を持つ企業

特殊な技術や専門知識を持つ企業は、その強みを活かせるニッチ市場に特化することで、大きな付加価値を提供できます。専門性の高さが参入障壁となり、競合からの差別化にもつながります。

3. 顧客とのきめ細かなコミュニケーションが可能な企業

特定の顧客層と深いコミュニケーションを取れる企業は、ニッチ市場の顧客ニーズを的確に捉え、それに応える製品・サービスを開発できる強みがあります。

4. 迅速な意思決定と柔軟な対応が可能な企業

ニッチ市場は変化が速い場合もあるため、迅速な意思決定と柔軟な対応ができる企業組織体制が重要です。官僚的でない組織構造を持つ企業は、ニッチ戦略を効果的に実行できる可能性が高いでしょう。

5. 長期的視点でブランド構築を目指す企業

ニッチ市場でのブランド構築には時間がかかることがあります。短期的な利益よりも、長期的な視点でブランド価値の構築を重視できる企業がニッチ戦略に適しています。

ニッチ戦略を検討する際には、自社の強みや弱み、市場環境、競合状況などを総合的に分析し、この戦略が自社に適しているかを慎重に判断する必要があります。

ITパスポート試験対策

ITパスポート試験でニッチ戦略について出題された場合に、確実に正解するための対策を考えていきましょう。

ニッチ戦略の効果的な学習方法

- 基本定義の正確な理解

ニッチ戦略の基本定義をしっかり覚えましょう。「特定の狭い市場セグメントに特化して競争優位を築く戦略」という本質的な理解が重要です。

- キーワードの把握

試験では「特定市場」「隙間市場」「専門化」「高利益率」「大手企業が参入していない」などのキーワードがよく使われます。これらの言葉が問題文や選択肢に出てきたら、ニッチ戦略を連想できるようにしておきましょう。

- 他の経営戦略との違いの整理

差別化戦略、コストリーダーシップ戦略、ブルーオーシャン戦略など、他の経営戦略との違いを整理して理解しておくことが重要です。特に混同しやすい差別化戦略との違いは明確に説明できるようにしておきましょう。

- 具体的な事例の学習

理論だけでなく、実際の企業事例を通じてニッチ戦略を理解することで、記憶に定着しやすくなります。上記で紹介した成功事例を参考にしてください。

- メリット・デメリットの整理

ニッチ戦略のメリットとデメリットを整理して理解しておくことで、問題文でメリットやデメリットについて問われた場合にも対応できます。

暗記のコツやニーモニック

ニッチ戦略を暗記するためのコツや、覚えやすいようにするための工夫をご紹介します。

まず、「ニッチ」という言葉の「隙間」という意味を意識し、市場の隙間を狙う戦略であることを常に思い出すようにしましょう。

「一点集中」というキーワードを覚え、ニッチ戦略は特定の小さな市場に焦点を当てることをイメージできるようにすると良いでしょう。

関連用語との違いを覚えるための簡単な語呂合わせを考えてみるのも有効です。例えば、「マ(ス)は広々、差(別)は独自、ニ(ッチ)はピンポイント、ブ(ルー)は新天地」のように、それぞれの戦略の特徴を表す言葉と結びつけて覚えるのも良いかもしれません。

重要なキーワード(隙間、特定、集中、競争回避、独自性など)を意識的にノートに書き出したり、声に出して読んだりすることで、記憶に定着させるのも効果的です。

類似概念との区別方法

ニッチ戦略と類似する概念を区別するためのポイントを整理しましょう。

マス・マーケティングとの違いは、ターゲットとする顧客層の範囲(広い vs. 狭い)で明確に区別することを意識します。マス・マーケティングは、できるだけ多くの人にアプローチしようとするのに対し、ニッチ戦略は、特定のニーズを持つ少数の人に焦点を当てます。

差別化戦略との違いは、競争の焦点(製品やサービスの独自性による優位性 vs. 特定の市場におけるニーズへの適合による優位性)で区別することを意識します。差別化戦略は、競合他社とは違う独自の価値を提供することで選ばれようとするのに対し、ニッチ戦略は、特定の市場で競合が少ない状況を作り出すことで優位に立とうとします。

ブルーオーシャン戦略との違いは、市場の存在(既存の市場内での隙間 vs. 新しく創造された市場)で区別することを意識します。ブルーオーシャン戦略は、まだ誰もいない新しい市場を開拓しようとするのに対し、ニッチ戦略は、既存の市場の中の、まだ十分に満たされていないニーズに応えようとします。

それぞれの戦略が、どのような目的を持ち、どのような状況で選択されることが多いのかを比較することで、それぞれの違いをより深く理解することができます。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

ITパスポート試験のストラテジ系の学習全体の中で、ニッチ戦略に割くべき時間の目安としては、例えば、ストラテジ系全体の学習時間の10〜15%程度を目安にすると良いでしょう。

まずは基本的な用語の定義をしっかりと覚え、理解することから学習を始めることを推奨します。

次に、過去問や問題集でニッチ戦略に関する問題を解いてみて、出題傾向や自分の理解度を確認することを勧めます。間違えた問題については、なぜ間違えたのかをしっかりと分析し、理解を深めるようにしましょう。

類似概念との違いを整理するために、ノートにまとめたり、比較表を作成したりする時間を意識的に取るようにアドバイスします。

ニッチ戦略だけでなく、他の経営戦略の用語や概念も合わせて学習することで、より広い視野で理解できるようになるでしょう。

試験直前には、模擬試験などを活用して、知識の定着度を最終確認することを推奨します。

練習問題と解説

ここでは、ITパスポート試験で出題されそうなニッチ戦略に関する練習問題とその解説を提供します。これらの問題を解くことで、理解度をチェックしてみましょう。

問題1:基本的な理解を問う問題

問題

企業が特定の狭い市場セグメントに経営資源を集中し、そこでの競争優位を確立しようとする戦略はどれか。

- マス・マーケティング戦略

- ニッチ戦略

- コストリーダーシップ戦略

- プル戦略

- 解答・解説はこちら

-

解答と解説

正解は「2. ニッチ戦略」です。

ニッチ戦略は、特定の狭い市場セグメントに経営資源を集中し、そこでの競争優位を確立する戦略です。

他の選択肢について:

- マス・マーケティング戦略:大量生産・大量販売により幅広い層に製品・サービスを提供する戦略

- コストリーダーシップ戦略:業界内で最も低いコストで製品・サービスを提供する戦略

- プル戦略:顧客に直接働きかけて自社製品の需要を創出し、流通業者に自社製品を取り扱わせる戦略

問題2:メリットとデメリットに関する問題

問題

ニッチ戦略のメリットとして最も適切なものはどれか。

- 製品の大量生産によるコスト削減

- 幅広い顧客層へのアプローチが可能

- 大手企業との正面からの競争を避けられる

- 新技術の開発コストを抑えられる

- 解答・解説はこちら

-

解答と解説

正解は「3. 大手企業との正面からの競争を避けられる」です。

ニッチ戦略のメリットの一つは、大手企業があまり注目していない市場に特化することで、激しい競争を避けられる点にあります。

他の選択肢について:

- 製品の大量生産によるコスト削減:ニッチ市場は規模が小さいため、大量生産のメリットはあまり享受できません

- 幅広い顧客層へのアプローチが可能:ニッチ戦略は特定の顧客層に焦点を当てるため、幅広い顧客層へのアプローチとは逆の概念です

- 新技術の開発コストを抑えられる:ニッチ市場では顧客の特殊なニーズに応えるための技術開発が必要なこともあり、必ずしも開発コストが抑えられるわけではありません

問題3:他の戦略との比較問題

問題

次の記述のうち、ニッチ戦略と差別化戦略の違いとして最も適切なものはどれか。

- ニッチ戦略は小規模企業のみが採用できるが、差別化戦略は大企業のみが採用できる

- ニッチ戦略は特定の市場セグメントに集中するが、差別化戦略は既存の競争市場で独自性を打ち出す

- ニッチ戦略は高価格戦略であるが、差別化戦略は低価格戦略である

- ニッチ戦略は製品開発が不要だが、差別化戦略は製品開発が必須である

- 解答・解説はこちら

-

解答と解説

正解は「2. ニッチ戦略は特定の市場セグメントに集中するが、差別化戦略は既存の競争市場で独自性を打ち出す」です。

ニッチ戦略と差別化戦略の本質的な違いは、ニッチ戦略が競合の少ない特定市場に集中するのに対し、差別化戦略は既存の競争市場で独自性を打ち出して優位性を確立する点にあります。

他の選択肢について:

- 選択肢1:企業規模による制限はなく、大企業もニッチ戦略を採用することがあります

- 選択肢3:価格戦略は両方の戦略で様々なアプローチがあり、必ずしもニッチ戦略が高価格、差別化戦略が低価格というわけではありません

- 選択肢4:ニッチ戦略でも顧客ニーズに合わせた製品開発は重要です

問題4:具体的な事例を問う問題

問題

次のうち、ニッチ戦略の代表的な事例として最も適切なものはどれか。

- コンビニエンスストアが24時間営業で利便性を提供している

- スポーツ用品メーカーが特定のマイナースポーツ愛好家向けに専門的な製品を開発している

- 大手自動車メーカーが生産工程の効率化によりコスト削減を図っている

- 飲料メーカーが広告宣伝を積極的に行い、ブランドイメージを高めている

- 解答・解説はこちら

-

解答と解説

正解は「2. スポーツ用品メーカーが特定のマイナースポーツ愛好家向けに専門的な製品を開発している」です。

ニッチ戦略の典型的な事例として、特定の小規模な顧客層(この場合はマイナースポーツの愛好家)に特化した製品開発を行うケースが挙げられます。大手企業が見過ごしがちな特定ニーズに応える製品提供はニッチ戦略の好例です。

他の選択肢について:

- 選択肢1:コンビニの24時間営業は差別化要素ではありますが、ターゲットは一般大衆であり、ニッチ戦略とは言えません

- 選択肢3:生産工程の効率化によるコスト削減はコストリーダーシップ戦略に近いです

- 選択肢4:広告宣伝によるブランドイメージ向上は、ブランド戦略の一環ですが、特定市場への集中を示すものではありません

問題5:応用的な理解を問う問題

問題

あるベンチャー企業が、健康志向の高い高齢者向けに特化した機能性食品を開発・販売することを検討している。このニッチ戦略を成功させるために最も重要と考えられる要素はどれか。

- できるだけ多くの製品ラインナップを短期間で開発すること

- 大手食品メーカーと同じ価格帯で製品を提供すること

- ターゲット顧客である高齢者の健康ニーズを深く理解すること

- 若年層にも訴求できるようマス広告に投資すること

- 解答・解説はこちら

-

解答と解説

正解は「3. ターゲット顧客である高齢者の健康ニーズを深く理解すること」です。

ニッチ戦略の成功には、特定市場のニーズを深く理解し、それに合わせた製品・サービスを提供することが最も重要です。この場合、健康志向の高い高齢者の具体的なニーズを理解することが成功の鍵となります。

他の選択肢について:

- 選択肢1:ニッチ戦略では、多数の製品を開発するよりも、特定ニーズに合った質の高い製品に集中する方が効果的です

- 選択肢2:大手メーカーと同じ価格帯で競争するのではなく、独自の価値に見合った価格設定が重要です

- 選択肢4:ニッチ戦略では、マス広告よりも特定顧客層に直接訴求するターゲティング広告の方が効果的です

まとめと学習ステップ

ニッチ戦略について学んできましたが、ここでこれまでの内容を整理し、効率的な学習のためのロードマップを提案します。

記事内容の要点整理

- ニッチ戦略の定義:企業が特定の狭い市場セグメント(ニッチ市場)に特化して競争優位を築く経営戦略。

- ニッチ市場の特徴:大手企業が見過ごしがちな小規模市場で、顧客の特殊なニーズが十分に満たされていない状態。

- ニッチ戦略のメリット:大手企業との競争回避、高い利益率、顧客の細かなニーズへの対応、市場シェアの独占など。

- ニッチ戦略のデメリット:市場規模の限界、販売チャネル確保の難しさ、市場変化への対応の難しさなど。

- 他の戦略との違い:差別化戦略が既存市場で独自性を出すのに対し、ニッチ戦略は競合の少ない特定市場に集中する。

- 成功事例:Glossier、Garmin、レーザーテック、セイコーマート、バルミューダなど。

- ITパスポート試験での出題:定義や特徴、メリット・デメリット、他の戦略との比較などが問われる。

- 対策のポイント:キーワードの把握、他の戦略との違いの理解、具体的事例の学習など。

次に学ぶべき関連用語

ニッチ戦略の理解を深めるために、次のような関連用語についても学習することをお勧めします。

- 差別化戦略:ニッチ戦略と混同されやすい競争戦略の一つで、既存市場で自社製品・サービスの独自性を打ち出す戦略。 (ここに「差別化戦略」への内部リンクを設置)

- ブルーオーシャン戦略:競争のない新市場を創造する戦略で、ニッチ戦略との違いを理解することで両方の概念がより明確になります。 (ここに「ブルーオーシャン戦略」への内部リンクを設置)

- マーケットセグメンテーション:市場を細分化する手法で、ニッチ市場を見出すための基礎となる考え方です。 (ここに「マーケットセグメンテーション」への内部リンクを設置)

- STP戦略:セグメンテーション(市場細分化)、ターゲティング(標的市場の選定)、ポジショニング(自社の位置づけ)の略で、ニッチ戦略と密接に関連します。 (ここに「STP戦略」への内部リンクを設置)

効率的な学習のためのロードマップ

ITパスポート試験でニッチ戦略をしっかり理解し、関連問題に対応できるようになるための学習ステップを提案します。

Step 1: 基本概念の理解

- ニッチ戦略の定義と基本概念をしっかり理解する

- ニッチ市場とは何かを明確に理解する

- メリット・デメリットを整理する

Step 2: 関連戦略との区別

- 差別化戦略、コストリーダーシップ戦略、ブルーオーシャン戦略など、他の経営戦略との違いを整理する

- それぞれの戦略が適している状況や企業の特徴を比較する

Step 3: 具体的事例の学習

- 実際の企業事例を通じてニッチ戦略の実践方法を理解する

- 成功事例と失敗事例の両方を学び、成功要因と失敗要因を分析する

Step 4: 過去問演習

- ITパスポート試験の過去問でニッチ戦略に関する問題を解いてみる

- 間違えた問題は、なぜ間違えたのかを分析し理解を深める

Step 5: 総合的な経営戦略の理解

- ニッチ戦略を含む経営戦略全体を体系的に理解する

- 実際のビジネスシーンでどのように活用されるかを考える

この学習ロードマップに沿って段階的に学習を進めることで、ニッチ戦略の理解が深まり、ITパスポート試験での出題に自信を持って対応できるようになります。

ニッチ戦略は、単なる試験知識としてだけでなく、ビジネスの現場でも非常に有用な概念です。特に新規事業の立ち上げや、中小企業の戦略立案において重要な視点となります。ぜひこの機会に深く理解し、実践的な知識として身につけてください。

ITパスポート試験合格に向けて、他の重要用語も着実に理解していきましょう!