アウトソーシングとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

こんにちは!ITパスポート試験を目指す皆さん、「アウトソーシング」という言葉を聞いたことがありますか?

この言葉は現代のビジネスシーンで頻繁に使われるだけでなく、ITパスポート試験においても重要な出題ポイントとなっています。

アウトソーシングとは簡単に言うと「自社の業務の一部を外部に委託すること」。この単純そうな概念ですが、実はITビジネスの現場では戦略的な意味を持ち、試験でも様々な角度から問われるのです。

本記事では、アウトソーシングの基本から応用まで、ITパスポート試験の視点でわかりやすく解説します。

初学者の方でも理解しやすいように、具体例やイラストも交えながら説明していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。この記事を読めば、試験対策はもちろん、IT業界の基礎知識としても役立つはずです!

アウトソーシングの基本

ここでは「アウトソーシング」という言葉が持つ基本的な意味合いと、それがIT業界においてどのような位置づけにあるのかを、具体的な例を交えながら解説していきます。

アウトソーシングの定義とは?

アウトソーシング(outsourcing)とは、自社の業務の一部または全部を外部の専門企業や組織に委託する経営手法のことです。

日本語では「外部委託」と訳され、アウト(外部)とソーシング(資源利用)を組み合わせた言葉になっています。

元々は情報システムの開発や運用を外部委託する際に使われていた言葉ですが、現在では様々な業務に広く使われるようになりました。

例えば、社内の経理業務を会計事務所に委託したり、カスタマーサポートを専門のコールセンター会社に任せたりするケースがアウトソーシングに当たります。

特に「ITアウトソーシング」(IT Outsourcing, ITO)は、企業のIT関連業務を外部に委託することを指します。システム開発、ウェブサイトの管理、サーバー運用、ヘルプデスク業務などが代表的な例です。

アウトソーシングは「この業務は外部のプロに任せた方が効率的だ」という判断のもとで行われる経営戦略の一つといえるでしょう。

アウトソーシングが使われる場面や状況

アウトソーシングはどのような場面で活用されるのでしょうか?主に以下のようなケースで利用されています。

- コア業務に集中したい時:本業により集中するために、周辺業務を外部に委託する

- 専門知識が必要な業務がある時:自社には専門知識がない分野の業務を専門家に任せる

- コスト削減を図りたい時:自社で行うよりも外部委託した方がコストが抑えられる場合

- 業務量の変動に対応したい時:繁忙期のみ外部リソースを活用する

実際の例を見てみましょう。企業が新しいシステムを開発したいけれど、社内にはその技術を持つ人材がいない場合、専門のIT企業に開発を委託することがあります。

また、企業が従業員の採用や育成にかかるコストを抑えたい場合、ITインフラの運用・保守などを専門業者に任せる場合もあります。

さらに、時代の変化に伴い、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるために、自社のシステムを最新のものに移行する作業を外部の専門家に任せるケースも増えています。

このように、企業が競争力を高め、効率的に事業を運営するために、様々な場面でアウトソーシングが活用されているのです。

IT業界におけるアウトソーシングの位置づけと重要性

IT業界においてアウトソーシングは非常に重要な位置を占めています。その理由は主に以下の点にあります。

- 専門性の高さ:IT業務は専門性が高く、社内だけでは対応しきれない技術が必要なことが多い

- 技術の進化スピード:IT技術は日々進化しており、最新技術に対応するために外部の専門家を活用する必要がある

- コスト効率:自社でIT人材を雇用・育成するよりも、専門業者に委託した方がコスト効率が良いケースが多い

- グローバル展開:世界中にIT人材がいるため、国境を越えたアウトソーシングが可能

特に日本では、働き手の減少やDXへのニーズの高まりなど、社会環境の変化に伴い、ITアウトソーシングの重要性がますます高まっています。

企業がITアウトソーシングを導入することで、大きな投資やコストを抑えながら、本来の事業(コア業務)に集中することができるのです。

また、必要な時に必要な分だけ外部リソースを活用できる柔軟性も、変化の速いIT業界においては大きなメリットといえるでしょう。

関連する用語や概念との違い

アウトソーシングと混同されやすい概念がいくつかありますので、ここで整理しておきましょう。

アウトソーシングと業務委託の違い

- アウトソーシング:業務の遂行だけでなく、業務フローの決定にもアウトソース先が関わる

- 業務委託:業務の遂行のみを任せ、意思決定は委託元が行う

アウトソーシングと請負の違い

- 請負:特定の成果物の完成を約束する契約形態。例えば、ソフトウェア開発などがこれに当たる

- アウトソーシング:必ずしも成果物の完成を目的としない、より広い概念

アウトソーシングと人材派遣の違い

両者とも外部リソースを活用する点では共通していますが、大きな違いがあります:

- アウトソーシング:「業務」や「成果物」を委託する。指揮命令は委託先企業が行う

- 人材派遣:「人材」を受け入れる。指揮命令は受入企業が行う

例えるなら、アウトソーシングは「料理を注文する」ことであり、人材派遣は「コックを雇う」ようなものです。

アウトソーシングとBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の違い

- BPO:業務プロセス全体を外部委託する形態。人事、経理、顧客対応などの業務プロセス全体を委託

- アウトソーシング:より広い概念で、BPOはアウトソーシングの一種と考えられる

ホスティングとハウジングの違い

- ホスティング:外部事業者が用意したサーバーを共有利用するサービス

- ハウジング:自社のサーバーを外部のデータセンターに設置するサービス

これらの違いを理解することで、アウトソーシングの概念をより明確に把握することができます。

ITパスポート試験におけるアウトソーシング

ここでは、ITパスポート試験で「アウトソーシング」がどのように出題されるのか、過去の試験問題を分析しながら、合格のために特に押さえておくべきポイントを解説していきます。

出題頻度と重要度の解説

アウトソーシングは、ITパスポート試験の「ストラテジ系」の分野、特に「経営戦略マネジメント」のカテゴリーで出題されることが多い重要キーワードです。

過去の試験を分析すると、令和5年度、令和3年度、令和元年度、平成31年度など、様々な年度の試験で「アウトソーシング」に関する問題が出題されていることがわかります。

これだけ多くの過去問で見られるということは、「アウトソーシング」はITパスポート試験において、非常に重要なキーワードであると言えるでしょう。

また、「BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)」も関連用語として頻出しているため、アウトソーシングを学ぶ際には、併せて理解しておく必要があります。

ITパスポート試験では、企業経営とIT活用の関係性を問う問題が多く出題され、その中でアウトソーシングに関する問題も定期的に登場しています。

過去の出題パターン分析

ITパスポート試験におけるアウトソーシングの過去問を分析すると、以下のようなパターンで出題されていることがわかります。

1. 定義や意味を問う問題

アウトソーシングやBPOなどの用語の定義を問う問題が出題されます。例えば、「自社の業務の一部を外部の企業に委託することを何というか」といった基本的な問題です。

2. 関連用語との区別を問う問題

アウトソーシングと似た概念(業務委託、請負、BPO、ホスティング、ハウジングなど)との違いを理解しているかを問う問題も出題されます。

3. メリット・デメリットを問う問題

アウトソーシングのメリット(コスト削減、コア業務への集中など)やデメリット(情報漏洩リスク、ノウハウの蓄積不足など)について問う問題もよく見られます。

4. 具体的な事例や状況判断を問う問題

ある状況を提示し、その中でアウトソーシングがどのように活用できるかを問う問題や、具体的な事例がアウトソーシングに該当するかどうかを判断する問題も出題されます。

例えば、令和5年度の試験では、APIエコノミーという、様々な企業のシステムを連携させて新しいサービスを作る仕組みに関する問題で、選択肢の一つに「アウトソーシング」が含まれていました。

また、令和3年度の試験では、アジャイル開発という手法に関する問題で、「IoTの様々な技術を幅広く採用したいので、技術を持つベンダーに開発を委託する」という選択肢がありました。

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験でアウトソーシングについて問われる際のポイントは以下のとおりです。

1. 用語の正確な理解

アウトソーシングという言葉の定義を正確に理解しているかが問われます。単に「外部委託」という意味だけでなく、その戦略的な意味合いも含めて理解しておく必要があります。

2. 関連用語との区別

特に「業務委託」「請負」「BPO」「ホスティング」「ハウジング」など、似た概念との違いをしっかりと区別できるかがポイントです。

3. メリット・デメリットの理解

アウトソーシングのメリットとデメリットの両面を理解しているかも問われます。メリットだけでなく、デメリットもしっかりと押さえておきましょう。

4. 具体的な活用場面の理解

どのような状況でアウトソーシングが有効なのか、具体的な活用場面についても理解しておく必要があります。

試験問題では、状況説明の中に答えのヒントとなるキーワードが隠されていることがあります。例えば、「業務プロセス全体を外部に委託する」という記述があれば、それはBPOの説明である可能性が高いと判断できます。

覚えておくべき関連知識

アウトソーシングに関連して、以下の知識も併せて覚えておくと良いでしょう。

1. アウトソーシングの主な形態

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング):業務プロセス全体を外部委託する形態

- ITO(ITアウトソーシング):IT関連業務を外部委託する形態

- オフショアアウトソーシング:海外の企業に業務を委託する形態

- コ・ソーシング:委託先と協力して業務を行う形態

- マルチソーシング:複数の委託先に業務を分散する形態

- クラウドソーシング:不特定多数の人に業務を委託する形態

2. アウトソーシングと関連するIT用語

- ホスティング:外部事業者のサーバーを共有利用するサービス

- ハウジング:自社のサーバーを外部のデータセンターに設置するサービス

- クラウドサービス:インターネットを通じて提供されるITサービス

- SaaS(Software as a Service):インターネット経由でソフトウェアを提供するサービス形態

3. アウトソーシングと関連する経営手法

- コアコンピタンス経営:自社の中核となる強みに集中し、それ以外をアウトソーシングする考え方

- 選択と集中:経営資源を重点分野に集中させる戦略(アウトソーシングはその手段の一つ)

これらの関連知識も含めて理解しておくことで、試験での応用問題にも対応できるようになります。

アウトソーシングの理解を深めるための解説

ここでは、アウトソーシングについてより深く理解するために、図や具体的な例を用いて解説していきます。

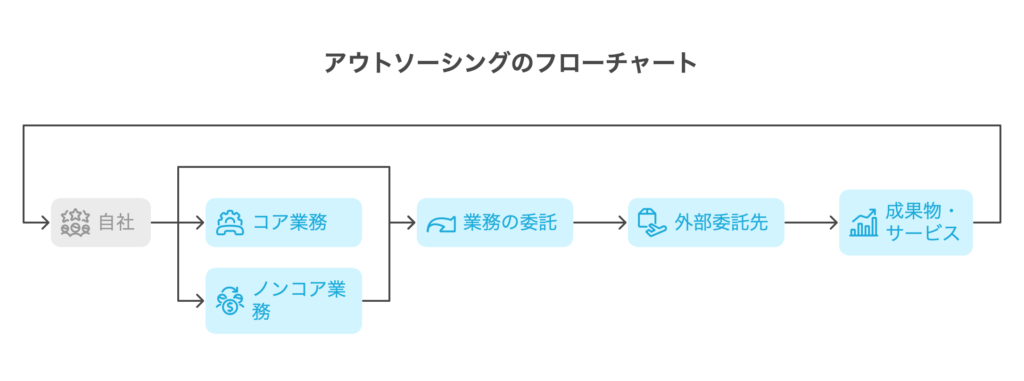

図解で見るアウトソーシング

図には「自社」と書かれた箱があり、そこから右方向へ矢印が伸びて「外部委託先」と書かれた箱につながっています。自社から外部へ業務が流れるイメージを示します。

そして、「外部委託先」の箱からは左方向へ矢印が伸びて「自社」の箱に戻っており、この矢印には「成果物・サービス」と書かれていることで、外部委託によって得られるものが自社に戻ってくるイメージを表します。

さらに、「自社」の箱の中を「コア業務」と「ノンコア業務」に分け、アウトソーシングが主にノンコア業務に対して行われることが多いことを示しています。

アウトソーシングのメリットとデメリット

アウトソーシングには多くのメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。両面を理解することが重要です。

メリット

- コア業務への集中

- 自社の強みとなる中核業務に経営資源を集中できる

- 例:製造業がR&D(研究開発)に集中するために製造ラインを外部委託

- 専門知識・ノウハウの活用

- 外部の専門家のスキルやノウハウを活用できる

- 例:最新のAI技術を持つ企業に分析業務を委託

- コスト削減

- 固定費を変動費化できる(必要な時だけ利用)

- スケールメリットによる効率化

- 例:自社でコールセンターを運営するより専門会社に委託した方が安い場合

- 業務効率化と品質向上

- 専門企業のノウハウにより業務品質が向上する

- 例:給与計算を専門の会社に委託することで正確性が向上

- リスク分散

- 業務の一部を外部に委託することでリスクを分散できる

- 例:複数のデータセンターにシステム運用を委託

デメリット

- 社内にノウハウが蓄積されにくい

- 業務知識やスキルが社内に残らない

- 解決策:委託業務の全体像を把握する担当者を置く、定例ミーティングを設ける

- 情報漏洩リスク

- 機密情報を外部に出すことによるリスク

- 解決策:SLA(サービスレベルアグリーメント)の締結、セキュリティ対策の確認

- 適正コストの判断が難しい

- 本当に適正な価格で委託できているか判断が難しい

- 解決策:複数の業者から見積もりを取る、業界相場を調査する

- コミュニケーションコスト

- 外部との連携に時間とコストがかかる

- 解決策:定期的な進捗会議の実施、連絡体制の整備

これらのメリット・デメリットを比較検討した上で、アウトソーシングを行うかどうかを判断することが重要です。

具体的な事例で理解するアウトソーシング

アウトソーシングは様々な企業で活用されています。具体的な事例を見てみましょう。

システム開発のアウトソーシング

ある企業が新しい顧客管理システムを導入したいけれど、自社にはシステム開発のノウハウがない場合、専門のIT企業にシステム開発を委託します。これにより、専門家の知識を活用してスムーズにシステムを導入できます。

ITインフラの運用・保守のアウトソーシング

大東建託株式会社の事例では、システムの安定運用やコスト削減のために、ITインフラの運用・保守をアウトソーシングしました。その結果、システムの安定性が高まり、コストも削減できたといいます。

ウェブサイト運用のアウトソーシング

ベネッセコーポレーションでは、複数のウェブサイトの運用をアウトソーシングしたことで、業務の効率化と品質の向上に成功しました。

経理業務のアウトソーシング

ある会社が経理部門の定型的な業務をBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)に委託したことで、経理部門の従業員の作業負担が大幅に減り、より重要な戦略的な業務に集中できるようになりました。また、請求書処理や給与計算のミスが減り、コスト削減にも成功しました。

これらの事例から、アウトソーシングは様々な業務領域で効果的に活用できることがわかります。

初心者が混同しやすいポイント

IT初心者の方がアウトソーシングと関連して、特に間違えやすいポイントをいくつか解説します。

1. アウトソーシングと人材派遣の混同

両者は似ているようで大きく異なります。

- アウトソーシング:業務や成果物を委託し、指揮命令は委託先企業が行う

- 人材派遣:人材を受け入れ、指揮命令は受入企業が行う

2. ホスティングとハウジングの混同

どちらもサーバーなどのITインフラを外部に預けるという点で共通していますが、実は大きな違いがあります。

- ホスティング:外部事業者が用意したサーバーを共有利用する。例えるなら、マンションの一室を借りるようなイメージ

- ハウジング:自社のサーバーを外部のデータセンターに設置する。例えるなら、自分の家具を保管庫に預けるようなイメージ

3. アウトソーサーとアウトソーシーの混同

- アウトソーサー(outsourcer):業務を委託する側(委託企業)

- アウトソーシー(outsourcee):業務を受託する側(受託企業)

ただし、一般的には受託企業をアウトソーサーと呼ぶケースもあるため注意が必要です。

4. BPOとITOの混同

- BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング):業務プロセス全体を外部委託

- ITO(ITアウトソーシング):IT関連業務を外部委託

BPOはITに限らず、人事や経理などの業務全体を委託するのに対し、ITOはIT関連業務に特化しています。

これらのポイントを正確に理解することで、試験での出題にも適切に対応できるようになります。

ITパスポート試験対策

ここでは、アウトソーシングに関するITパスポート試験対策として、効果的な学習方法や、記憶に残る暗記のコツ、そして紛らわしい用語を見分けるためのポイントなどを解説します。

アウトソーシングに関する効果的な学習方法

アウトソーシングをしっかりと理解し、試験に備えるための効果的な学習方法をご紹介します。

1. 基本定義の理解

まずは、「アウトソーシング」という言葉が何を意味するのか、基本的な定義と、IT分野における具体的な内容をしっかりと理解することから始めましょう。自分の言葉で説明できるようになることが大切です。

2. 過去問分析

ITパスポート試験の過去問を解いて、「アウトソーシング」がどのような形式で、どのような文脈で出題されているのかを分析しましょう。過去問を分析することで、試験でどのような知識が求められているのか、どのような問題が出やすいのかといった傾向が見えてきます。

3. 関連用語の整理

「業務委託」「請負」「BPO」「ホスティング」「ハウジング」「クラウドソーシング」など、アウトソーシングと関連する用語の意味と、アウトソーシングとの違いを整理し、試験でこれらの用語が出てきても混乱しないように、しっかりと区別できるようにしておきましょう。

4. メリット・デメリットの暗記

アウトソーシングの主なメリット(コスト削減、コア業務への集中、専門的な知識や技術の活用など)と、デメリット(情報漏洩のリスク、自社にノウハウが蓄積されにくいなど)を、しっかりと頭に入れておきましょう。

5. 具体的な活用事例の理解

実際に企業がどのような目的で、どのようなIT業務をアウトソーシングしているのか、具体的な事例をいくつか調べてみるのも、理解を深める上で非常に効果的です。

暗記のコツやニーモニック

ITパスポート試験には、たくさんの専門用語が登場します。アウトソーシングとその関連用語を効率よく覚えるためのコツを紹介します。

アウトソーシングのメリット4つ 「コセコリ」と覚える

- コ:コア業務への集中

- セ:専門知識・ノウハウの活用

- コ:コスト削減

- リ:リスク分散

アウトソーシングのデメリット3つ 「ノジコ」と覚える

- ノ:ノウハウが蓄積されない

- ジ:情報漏洩リスク

- コ:コミュニケーションコスト

アウトソーシングの主な形態 「ビアオコマク」と覚える

- ビ:BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

- ア:ITO(アイティー・アウトソーシング)

- オ:オフショアアウトソーシング

- コ:コ・ソーシング

- マ:マルチソーシング

- ク:クラウドソーシング

図やイラストを活用するのも効果的です。アウトソーシングの概念図を自分で描いてみたり、インターネットで探してみたりして、視覚的に理解することで、記憶に残りやすくなります。

また、覚えるべき用語や説明を、繰り返し声に出して読むことで、耳からも情報を入れることができ、記憶の定着につながります。

類似概念との区別方法

アウトソーシングと意味が似ていて、試験で間違えやすい用語を見分けるためには、それぞれの用語が持つ核となる意味をしっかりと理解することが大切です。

アウトソーシングと業務委託の区別

- 指揮命令の違い:アウトソーシングは委託先が業務フローも含めて任される場合が多い。業務委託は委託元が業務の進め方を指示することが多い

- 目的の違い:アウトソーシングは戦略的な目的が強い。業務委託は特定の業務の遂行が目的

アウトソーシングと請負の区別

- 契約形態の違い:請負は特定の成果物の完成を約束する契約。アウトソーシングは業務の外部委託全般を指す

- 責任の所在:請負は成果物に対する責任がある。アウトソーシングは業務プロセスに対する責任がある場合が多い

アウトソーシングと人材派遣の区別

- 指揮命令の違い:アウトソーシングは委託先が指揮命令、派遣は受入企業が指揮命令

- 契約の違い:アウトソーシングは業務委託契約、派遣は労働者派遣契約

- 対象の違い:アウトソーシングは「業務・成果物」、派遣は「人材」

BPOとITOの区別

- 対象業務の違い:BPOは業務プロセス全般、ITOはIT関連業務に特化

これらの違いを意識しながら、それぞれの用語の定義と特徴を比較することで、紛らわしい用語も区別できるようになります。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

ITパスポート試験の合格に向けて、計画的に学習を進めることが非常に重要です。アウトソーシングについては、以下のような時間配分で学習するのがお勧めです。

1日目:基本概念の理解と関連用語の整理(2時間)

- アウトソーシングの定義と基本概念を理解する

- 関連用語(BPO、ITO、ホスティング、ハウジングなど)の意味を理解する

- それぞれの違いを表にまとめる

2日目:メリット・デメリットの整理と活用事例の学習(1.5時間)

- アウトソーシングのメリットとデメリットを整理する

- 具体的な活用事例を調べる

- メリット・デメリットを暗記するための語呂合わせを作る

3日目:過去問演習(1時間)

- ITパスポート試験の過去問からアウトソーシング関連の問題を抽出して解く

- 間違えた問題は重点的に復習する

4日目:総復習と模擬問題演習(1.5時間)

- これまで学んだ内容を総復習する

- この記事の最後にある練習問題を解いて理解度をチェックする

試験対策としては、「アウトソーシング」だけでなく、他の分野の学習もバランス良く行うことが大切です。ITパスポート試験は出題範囲が広いため、合格に必要な点数を取るために、重点的に学習すべき分野を見極めることも効率的な学習方法の一つです。

練習問題と解説

ここでは、この記事で学んだ「アウトソーシング」の知識を確認するために、練習問題をいくつか用意しました。それぞれの問題には詳しい解説が付いているので、間違えた部分もしっかりと復習して、理解を深めていきましょう。

問題1

アウトソーシング形態の一つであるオフショアアウトソーシングの事例として、最も適切なものはどれか。

A. 研究開発の人的資源として高い専門性を有する派遣社員を確保する。 B. サービスデスク機能を海外のサービス提供者に委託する。 C. システム開発のプログラミング業務を国内のベンダー会社に委託する。 D. 商品の配送業務を異業種の会社との共同配送に変更する。

解答と解説 正解は B です。

オフショアアウトソーシングとは、業務を海外の企業に委託することです。選択肢の中で「海外」への委託が明示されているのはBのみです。

Aは派遣社員の活用であり、アウトソーシングとは異なります。 Cは国内企業への委託であり、オフショアではありません。 Dは共同配送であり、アウトソーシングの形態とは異なります。

問題2

企業がアウトソーシングを導入するメリットとして、最も適切なものはどれか。

A. 委託業務に関して社内にノウハウが蓄積される。 B. 情報漏洩のリスクが完全になくなる。 C. 自社のコア業務に経営資源を集中できる。 D. 常に委託コストが自社運用よりも安くなる。

解答と解説 正解は C です。

アウトソーシングの主なメリットの一つは、自社のコア業務(中核的な業務)に経営資源を集中できることです。

Aは誤りです。むしろアウトソーシングのデメリットとして、委託業務に関するノウハウが社内に蓄積されにくくなる点が挙げられます。 Bは誤りです。情報漏洩のリスクはむしろアウトソーシングのデメリットの一つです。 Dは誤りです。必ずしも委託コストが自社運用より安くなるとは限りません。場合によっては高くなることもあります。

問題3

アウトソーシングと人材派遣の違いとして、最も適切な記述はどれか。

A. アウトソーシングは業務の委託、人材派遣は人材の提供である。 B. アウトソーシングは短期的、人材派遣は長期的な契約が一般的である。 C. アウトソーシングはコスト増加、人材派遣はコスト削減が目的である。 D. アウトソーシングは業務の一部のみ、人材派遣は業務全体を委託する。

解答と解説 正解は A です。

アウトソーシングと人材派遣の最も大きな違いは、アウトソーシングが「業務・成果物」の委託であるのに対し、人材派遣は「人材」の提供である点です。

Bは誤りです。契約期間の長短はケースバイケースです。 Cは誤りです。アウトソーシングの目的の一つはむしろコスト削減です。 Dは誤りです。アウトソーシングでも業務全体を委託することはあります(BPOなど)。

問題4

次のうち、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の例として最も適切なものはどれか。

A. 自社のサーバー機器を外部のデータセンターに設置する。 B. 社内の人事システムの開発を外部のIT企業に委託する。 C. 給与計算や勤怠管理などの人事業務全体を外部企業に委託する。 D. 社内のシステム運用のために外部からIT技術者を派遣してもらう。

解答と解説 正解は C です。

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは、業務プロセス全体を外部委託する形態です。選択肢の中で業務プロセス全体(給与計算や勤怠管理などの人事業務全体)を委託しているのはCです。

Aはハウジングに該当します。 Bはシステム開発の委託であり、ITOに該当します。 Dは人材派遣であり、アウトソーシングではありません。

問題5

アウトソーシングのデメリットとその対策の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

A. コスト増加の可能性 – 複数の業者から見積もりを取り、比較検討する。 B. 業務品質の低下 – 社内にノウハウを蓄積するための担当者を置く。 C. 情報漏洩のリスク – コア業務への集中度を高める。 D. コミュニケーションの困難さ – 業務を細分化して委託する。

解答と解説 正解は A です。

アウトソーシングのデメリットとして「適正コストが判断しにくい」点があり、その対策として複数の業者から見積もりを取って比較検討することが有効です。

Bは誤りです。業務品質の低下への対策としては、SLA(サービスレベルアグリーメント)の締結などが適切です。 Cは誤りです。情報漏洩リスクへの対策としては、機密保持契約の締結やセキュリティ対策の確認が適切です。 Dは誤りです。コミュニケーションの困難さへの対策としては、定期的なミーティングの実施や連絡体制の整備が適切です。

まとめと学習ステップ

ここまでアウトソーシングについて詳しく学んできました。最後に重要ポイントをまとめ、今後の学習ステップについて提案します。

アウトソーシングの重要ポイント整理

アウトソーシングについて学んだ重要ポイントを整理しましょう。

- アウトソーシングの定義

- 自社の業務の一部を外部に委託する経営手法

- 日本語では「外部委託」と訳される

- アウトソーシングのメリット

- コア業務への集中

- 専門知識・ノウハウの活用

- コスト削減

- 業務効率化と品質向上

- リスク分散

- アウトソーシングのデメリット

- 社内にノウハウが蓄積されにくい

- 情報漏洩リスク

- 適正コストの判断が難しい

- コミュニケーションコスト

- アウトソーシングの主な形態

- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

- ITO(ITアウトソーシング)

- オフショアアウトソーシング

- コ・ソーシング

- マルチソーシング

- クラウドソーシング

- 関連概念との違い

- 人材派遣:「人材」の提供

- 業務委託:業務遂行のみを委託

- 請負:特定の成果物の完成が目的

これらのポイントを押さえておくことで、ITパスポート試験でのアウトソーシングに関する問題に対応できるようになります。

次に学ぶべき関連用語

アウトソーシングを理解した後は、以下の関連用語についても学習することをお勧めします。

- BPR(Business Process Reengineering)

- 業務プロセスの根本的な見直しと再設計

- SLA(Service Level Agreement)

- サービスレベル合意書:委託業務の品質や条件を定めた契約

- クラウドコンピューティング

- インターネットを通じてコンピューティングリソースを提供するサービス

- ビジネスモデル

- 企業がどのように価値を創造し、顧客に提供するかの仕組み

- コアコンピタンス

- 企業の中核的な競争力

これらの用語はアウトソーシングと密接に関連しており、ITパスポート試験でも出題されることがあります。

効率的な学習のためのロードマップ

ITパスポート試験全体の中でのアウトソーシングを含む経営戦略分野の効率的な学習ロードマップを提案します。

STEP1:基本用語の理解

- アウトソーシングを含む経営戦略の基本用語を理解する

- 各用語の定義を自分の言葉で説明できるようにする

STEP2:関連性の理解

- 各用語間の関連性を理解する

- 概念マップを作成して整理する

STEP3:メリット・デメリットの整理

- 各手法のメリット・デメリットを整理する

- 具体例と結びつける

STEP4:過去問演習

- 過去のITパスポート試験問題を解く

- 間違えた問題は重点的に復習する

STEP5:総復習

- 学習した内容を総復習する

- 模擬試験を解いて実力を確認する

この学習ロードマップに従って進めることで、アウトソーシングを含む経営戦略分野を効率的に学習することができます。

アウトソーシングは現代ビジネスにおいて重要な経営手法であり、ITパスポート試験においても頻出のテーマです。この記事で解説した内容をしっかりと理解し、実際の試験に備えてください。