PPMとは?初心者でもわかるIT用語解説 | ITパスポート試験対策

こんにちは!ITパスポート試験を目指している皆さん、「PPM」という用語を聞いたことはありますか?

この用語はITパスポート試験のストラテジ系分野でよく出題される重要な経営分析手法です。でも「なんだか難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

安心してください!この記事では、PPMの基本概念から試験対策まで、初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説します。

ITパスポート試験では「PPM」に関する問題が定期的に出題されており、経営戦略の基礎知識として押さえておくべき重要な用語です。この記事を読めば、PPMの概念を完全に理解し、関連問題にも自信を持って解答できるようになります。

PPMの基本

PPMについて基本から理解していきましょう。ビジネス戦略を立てる上で重要な分析ツールであるPPMは、ITパスポート試験でも頻出の用語です。初めて聞く方も、この項目を読めば基礎をしっかり掴むことができます。

PPMとは何か?

PPMとは「Product Portfolio Management(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」の略称です。日本語では「製品ポートフォリオ管理」と訳されることがあります。

この手法は、企業が持つ複数の製品や事業を戦略的に分析・管理するためのフレームワーク(枠組み)です。簡単に言えば、「どの製品にお金をかけるべきか」「どの事業から撤退すべきか」といった経営資源の最適配分を判断するための道具なのです。

PPMは1970年代にボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が開発した経営手法で、企業の限られた経営資源を効率的に活用するために考案されました。

PPMの基本構造

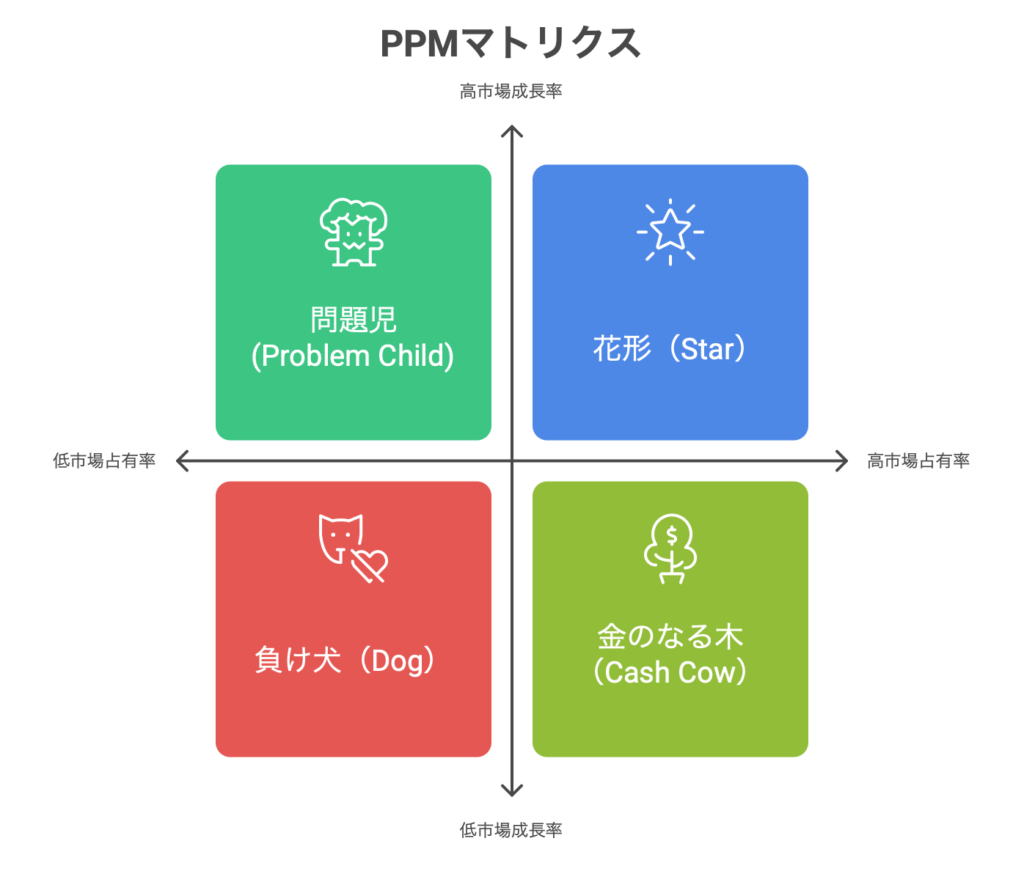

PPMの最大の特徴は、「2つの軸」を使って製品や事業を分析することです。

- 縦軸: 市場成長率(市場がどれだけ成長しているか)

- 横軸: 相対的市場占有率・マーケットシェア(競合と比べて自社のシェアがどれくらいか)

この2つの軸によって作られる図(マトリクス)上に自社の製品や事業をプロットすることで、それぞれの位置づけを視覚的に把握できます。

「ここにPPMのマトリクス図が入ります」

PPMの4つの象限

PPMマトリクスは4つの象限(区画)に分かれており、それぞれに特徴的な名前が付けられています。

- 金のなる木(Cash Cow)

- 特徴:市場成長率が低く、市場占有率が高い

- 状態:安定した収益を生み出す主力製品・事業

- 戦略:大きな投資は必要なく、収益源として活用

- 花形(Star)

- 特徴:市場成長率が高く、市場占有率も高い

- 状態:将来有望な製品・事業だが、市場シェア維持のために投資が必要

- 戦略:市場地位を守るため投資継続、将来の「金のなる木」候補

- 問題児(Problem Child)または疑問符(Question Mark)

- 特徴:市場成長率が高いが、市場占有率が低い

- 状態:成長途上だが将来性が不確実な製品・事業

- 戦略:選択的に投資し「花形」に育てるか、撤退するか判断が必要

- 負け犬(Dog)

- 特徴:市場成長率が低く、市場占有率も低い

- 状態:将来性に乏しい製品・事業

- 戦略:基本的には撤退や売却を検討すべき領域

これらの分類によって、企業は限られた経営資源をどの製品・事業に投入すべきかを戦略的に判断できるのです。

PPMが使われる場面や状況

PPMは主に以下のような場面で活用されています。

- 経営戦略の立案時

- 企業が中長期的な経営計画を策定する際に、どの事業に注力するかの判断材料として

- 製品開発の優先順位決定

- 新製品開発にリソースを配分する際の優先順位づけに活用

- 事業ポートフォリオの見直し時

- 定期的な事業評価を行い、撤退や強化の判断をする際に使用

- 投資判断の意思決定

- どの事業に投資すべきか、資金配分を決める時の根拠として

企業は常に限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ)をどう配分するかという課題を抱えています。PPMはその判断を支援する重要なツールなのです。

ITパスポート試験におけるPPM

ITパスポート試験では、PPMはストラテジ系分野の「経営戦略」カテゴリーで出題される重要な経営分析手法です。過去の試験傾向を見ると、コンスタントに出題されている項目の一つであることがわかります。

PPMの出題頻度と重要度

ITパスポート試験においてPPMは経営戦略の分析手法として定期的に出題されています。検索結果によると、過去7年以内のITパスポート試験で「PPM」というキーワードで検索すると8件の過去問が見つかっています。

PPMは「経営分析」のカテゴリーでSWOT分析やバランススコアカードなどとともによく出題される重要な概念です。経営戦略の基本的な分析手法として、試験では必ず押さえておくべき項目と言えるでしょう。

過去の出題パターン分析

検索結果から見られる過去の出題パターンとしては以下のようなものがあります:

- PPMの目的や意味を問う問題

- 「PPM(Product Portfolio Management)の目的として,適切なものはどれか」

- PPMの象限の特徴を問う問題

- 「自社の商品についてPPMを作図した。”金のなる木”に該当するものはどれか」

- 「PPM(Product Portfolio Management)で”問題児”と呼ばれる領域の特徴として,適切なものはどれか」

- PPMの分析手法自体を問う問題

- 「横軸に相対マーケットシェア,縦軸に市場成長率を用いて自社の製品や事業の戦略的位置付けを分析する手法はどれか」

このように、PPMの基本的な概念や各象限の特徴、分析手法としての定義などが問われることが多いです。

試験での問われ方のポイント

ITパスポート試験でPPMについて問われる際の主なポイントは以下の通りです:

- PPMの定義と目的の理解

- PPMが「経営資源の最適配分」を目的としていることを理解しているか

- 2軸の意味の正確な理解

- 「縦軸=市場成長率」「横軸=相対的市場占有率」という基本構造を理解しているか

- 4つの象限の特徴と戦略的意味の把握

- 各象限(金のなる木、花形、問題児、負け犬)の特徴と、それぞれに対する基本的な戦略方針を理解しているか

- 他の経営分析手法との区別

- SWOT分析やバランススコアカードなど、他の経営分析手法と混同していないか

特に、「問題児」と「花形」の違いや、「金のなる木」の特徴などは頻出のポイントなので、しっかり理解しておく必要があります。

PPMの理解を深めるための解説

PPMをより深く理解するために、具体例や図表を用いて詳しく解説していきます。初心者の方がつまずきやすいポイントも押さえながら説明していきましょう。

PPMマトリクスの見方

PPMマトリクスは、下記の図のように4つの象限に分かれています。

それぞれの象限の特徴と戦略的意味合いを詳しく見ていきましょう。

1. 金のなる木(Cash Cow)

- 位置: 右下(市場成長率:低、市場占有率:高)

- 特徴: 安定した収益を生み出し、追加投資があまり必要ない製品・事業

- 例: 成熟したOS、ベストセラーとなっている定番ソフトウェア

- 戦略: 最小限の投資で収益を最大化、他の事業への資金供給源として活用

2. 花形(Star)

- 位置: 右上(市場成長率:高、市場占有率:高)

- 特徴: 市場の成長とともに大きな収益を生み出すが、シェア維持のため投資も必要

- 例: 急成長中のクラウドサービス、AI関連の最新技術

- 戦略: 市場リーダーの地位を守るため積極投資、将来的に「金のなる木」への移行を目指す

3. 問題児(Problem Child)

- 位置: 左上(市場成長率:高、市場占有率:低)

- 特徴: 成長市場だが自社シェアが低く、多額の投資が必要な製品・事業

- 例: 新規参入したばかりのIoT製品、発展途上のアプリケーション

- 戦略: 選択と集中(将来性があれば投資して「花形」に育成、見込みがなければ撤退)

4. 負け犬(Dog)

- 位置: 左下(市場成長率:低、市場占有率:低)

- 特徴: 成長も占有率も低く、将来性に乏しい製品・事業

- 例: 旧式の技術、陳腐化したサービス

- 戦略: 基本的には撤退・縮小を検討、場合によっては事業売却も選択肢

具体的な例でPPMを理解する

架空のIT企業「テクノワールド社」を例に、PPMの具体的な活用例を見てみましょう。

テクノワールド社の主要製品・サービス:

- クラウドストレージサービス「スカイドライブ」

- 市場: 急成長中、競合も多い

- 自社シェア: 業界2位で高いシェア

- 分類: 花形(Star)

- 戦略: 機能強化と積極的なマーケティングで市場シェアを維持・拡大

- オフィスソフト「ワークスイート」

- 市場: 成熟しており大きな成長は見込めない

- 自社シェア: 業界トップで安定

- 分類: 金のなる木(Cash Cow)

- 戦略: メンテナンスのみで投資を抑え、収益源として他事業の資金に充てる

- VR開発プラットフォーム「バーチャルスタジオ」

- 市場: 急成長中だが未成熟

- 自社シェア: まだ低い(業界5位)

- 分類: 問題児(Problem Child)

- 戦略: 将来性を見極めて投資するか撤退するかを検討

- 旧型スマートウォッチ「ウォッチメイト1」

- 市場: 既に成熟し新モデルに移行中

- 自社シェア: 低下傾向で回復見込みなし

- 分類: 負け犬(Dog)

- 戦略: 製品ラインから段階的に撤退し、リソースを他製品に振り向ける

このようにPPMを活用することで、企業は限られた経営資源をどの製品・サービスに配分すべきかを戦略的に判断できるのです。

初心者が混同しやすいポイント

PPMを学ぶ際に初心者がよく混同するポイントをいくつか解説します。

- SWOT分析との混同

- SWOT分析は「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4要素で分析する手法

- PPMは「市場成長率」と「市場占有率」の2軸で分析する手法

- 違い: SWOTは企業や製品の総合的な状況分析、PPMは製品・事業ポートフォリオの資源配分が目的

- 「問題児」と「花形」の違い

- どちらも「市場成長率が高い」という共通点があるため混同しやすい

- 決定的な違いは「市場占有率」(問題児は低く、花形は高い)

- 「金のなる木」と「負け犬」の混同

- どちらも「市場成長率が低い」点で共通しているため混同しやすい

- 決定的な違いは「市場占有率」(金のなる木は高く、負け犬は低い)

- 各象限の名前と特徴の混同

- 「金のなる木」は収益源として重要、「負け犬」は基本的に撤退検討対象

- 「花形」は将来の金のなる木候補で投資必要、「問題児」は選択的投資または撤退検討

こうした混同を避けるためには、「市場成長率」と「市場占有率」という2つの軸の意味をしっかり理解し、それぞれの象限の基本的な特徴を覚えることが大切です。

ITパスポート試験対策

ITパスポート試験でPPMについての問題に確実に答えられるよう、効果的な学習方法を紹介します。

PPMの効果的な学習方法

- 基本概念の理解を優先する

- まずはPPMの「2軸×4象限」の基本構造を確実に理解する

- 各象限の名称と基本的な特徴を覚える

- 図式化して覚える

- PPMマトリクスを自分で描いてみる

- 各象限の位置関係を視覚的に記憶する

- 実例を考えてみる

- 身近な企業や製品を例にして、どの象限に当てはまるか考えてみる

- 「このスマホはどの象限?」「あのサービスはどの象限?」と考える習慣をつける

- 過去問を繰り返し解く

- ITパスポート試験の過去問からPPM関連の問題を集めて解く

- 間違えた問題は特に注意して復習する

PPMの暗記のコツやニーモニック

PPMの4象限を効率よく覚えるためのニーモニック(記憶術)をいくつか紹介します。

- 「成シェ」(成長率とシェア)で位置を覚える

- 金のなる木:「成低シ高」(成長率低・シェア高)

- 花形:「成高シ高」(成長率高・シェア高)

- 問題児:「成高シ低」(成長率高・シェア低)

- 負け犬:「成低シ低」(成長率低・シェア低)

- 象限名と特徴を関連付ける

- 「金のなる木」→「お金(収益)を生み出す」→「投資少なく利益大」

- 「花形」→「華やかなスター」→「注目されて投資も必要」

- 「問題児」→「まだ問題あり」→「育てるか見捨てるか判断必要」

- 「負け犬」→「競争に負けている」→「基本的に撤退検討」

- 語呂合わせで覚える

- 「成長率・シェア、2軸です!投資配分判断!(PPM)」という語呂合わせが紹介されています

- 「花金負け問題(はなきんまけもんだい)」という語呂合わせも効果的です

類似概念との区別方法

PPMと混同しやすい他の経営分析手法との違いを明確にしておきましょう。

- SWOT分析との区別

- SWOT:内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)の4象限で分析

- PPM:市場成長率と市場占有率の2軸で製品・事業を4象限に分類

- バランススコアカード(BSC)との区別

- BSC:「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4つの視点から企業を分析・評価

- PPM:市場成長率と市場占有率に基づいて製品・事業ポートフォリオを分析

- 製品ライフサイクルとの区別

- 製品ライフサイクル:時間軸に沿った製品の「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の変化を分析

- PPM:時間軸ではなく市場成長率と市場占有率という2軸で製品・事業を分析

これらの違いをはっきりと理解することで、試験での混同を避けることができます。

練習問題と解説

ここでは、ITパスポート試験でのPPMに関する模擬問題と詳細な解説を提供します。実際に問題を解いてみることで、理解度をチェックしましょう。

問題1:PPMの基本概念

問題:PPM(Product Portfolio Management)の目的として、最も適切なものはどれか。

ア) 事業を”強み”、”弱み”、”機会”、”脅威”の四つの視点から分析し、事業の成長戦略を策定する。

イ) 自社の独自技術やノウハウを活用した中核事業の育成によって、他社との差別化を図る。

ウ) 市場に投入した製品が”導入期”、”成長期”、”成熟期”、”衰退期”のどの段階にあるかを判断し、適切な販売促進戦略を策定する。

エ) 複数の製品や事業を市場シェアと市場成長率の視点から判断して、最適な経営資源の配分を行う。

- 解答・解説はこちら

-

解答:エ

解説: PPMの目的は、市場成長率と市場占有率(シェア)の2軸で製品や事業を分析し、最適な経営資源の配分を行うことです。

選択肢アはSWOT分析の説明です。 選択肢イは中核事業の差別化戦略の説明で、特定の分析手法ではありません。 選択肢ウは製品ライフサイクル分析の説明です。 選択肢エがPPMの正しい説明です。

問題2:PPMの象限

問題:プロダクトポートフォリオマネジメントにおいて、市場シェアは低いが急成長市場にあり、将来の成長のために多くの資金投入が必要となる領域はどれか。

ア) 花形(Star)

イ) 金のなる木(Cash Cow)

ウ) 問題児(Problem Child)

エ) 負け犬(Dog)

- 解答・解説はこちら

-

解答:ウ

解説: 「市場シェアは低いが急成長市場」というのはPPMの「問題児(Problem Child)」の特徴です。

問題児は左上の象限に位置し、市場成長率は高いが市場占有率が低く、将来の成長のためには多くの資金投入が必要となります。将来的に花形製品になる可能性もありますが、失敗すれば負け犬になる可能性もあるため、慎重な投資判断が求められます。

問題3:PPMの戦略

問題:自社の製品をPPM分析した結果、「金のなる木(Cash Cow)」に分類されました。この製品に対する最も適切な戦略はどれか。

ア) 積極的に投資を行い、市場シェアを拡大する

イ) 最小限の投資で収益を確保し、他の事業への資金源とする

ウ) 市場から撤退し、経営資源を他の事業に振り向ける

エ) 製品の機能を大幅に強化し、市場成長率の向上を図る

- 解答・解説はこちら

-

解答:イ

解説: 「金のなる木(Cash Cow)」は市場成長率は低いが市場占有率が高く、安定した収益を生み出す製品・事業です。このような製品に対しては、大きな追加投資をせずに維持管理し、生み出される収益を他の成長分野(特に「問題児」や「花形」)への投資に回すことが一般的な戦略です。

したがって、正解はイとなります。

問題4:PPMの位置づけの変化

問題:ある製品が現在「花形(Star)」に位置していますが、将来的に市場成長率が低下した場合、どの象限に移行する可能性が最も高いですか。

ア) 金のなる木(Cash Cow)

イ) 問題児(Problem Child)

ウ) 負け犬(Dog)

エ) 同じ花形(Star)のまま

- 解答・解説はこちら

-

解答:ア

解説: 花形(Star)は市場成長率が高く、市場占有率も高い製品です。この製品の市場成長率が低下した場合、市場占有率が高いままであれば「金のなる木(Cash Cow)」に移行します。

PPMでは、市場の成熟化に伴い製品・事業は一般的に「問題児→花形→金のなる木→負け犬」という流れで移行していくと考えられています。「花形」から市場成長率のみが低下した場合は「金のなる木」への移行が自然な流れとなります。

問題5:PPMと他の分析手法

問題:次のうち、PPM分析とは異なる分析手法はどれか。

ア) BCGマトリクス

イ) バランススコアカード(BSC)

ウ) プロダクトポートフォリオ分析

エ) 成長率・シェア分析

- 解答・解説はこちら

-

解答:イ

解説: PPM分析(プロダクトポートフォリオマネジメント)はBCGマトリクスとも呼ばれ、プロダクトポートフォリオ分析や成長率・シェア分析も同じものを指します。

一方、バランススコアカード(BSC)は「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4つの視点から企業を分析・評価する手法で、PPMとは異なる分析手法です。

したがって、正解はイのバランススコアカード(BSC)となります。

まとめと学習ステップ

PPMについてのポイントを整理し、効率的な学習のためのステップを提案します。

PPM理解のポイント整理

- PPMの基本概念

- PPM = Product Portfolio Management(製品ポートフォリオ管理)

- 目的は「経営資源の最適配分」

- 「市場成長率」と「市場占有率(マーケットシェア)」の2軸で分析

- PPMの4象限と特徴

- 金のなる木(Cash Cow):成長率低・占有率高→安定収益源

- 花形(Star):成長率高・占有率高→将来の収益源、投資継続

- 問題児(Problem Child):成長率高・占有率低→選択投資または撤退

- 負け犬(Dog):成長率低・占有率低→基本的に撤退検討

- ITパスポート試験での出題傾向

- PPMの目的や意味を問う問題

- 各象限の特徴を問う問題

- 他の経営分析手法との区別を問う問題

これらのポイントをしっかり押さえておけば、ITパスポート試験でのPPM関連問題に対応できるようになります。

次に学ぶべき関連用語

PPMの概念を理解したら、次に以下の関連用語についても学習を進めるとよいでしょう。

- SWOT分析

- 「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4象限で分析する経営戦略手法

- 「ここにSWOT分析への内部リンクを設置」

- バランススコアカード(BSC)

- 「財務」「顧客」「業務プロセス」「学習と成長」の4視点から企業を評価

- 「ここにバランススコアカードへの内部リンクを設置」

- 製品ライフサイクル

- 製品の「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の変化を時間軸で捉える考え方

- 「ここに製品ライフサイクルへの内部リンクを設置」

- アンゾフの成長マトリクス

- 「市場」と「製品」の新旧で4つの成長戦略を示す経営戦略モデル

- 「ここにアンゾフの成長マトリクスへの内部リンクを設置」

これらはすべてITパスポート試験のストラテジ系分野でよく出題される経営戦略に関する重要用語です。

効率的な学習のためのロードマップ

PPMを含む経営戦略用語を効率的に学習するためのステップを提案します。

Step 1: 基本概念の理解

- PPMの基本構造(2軸4象限)を理解する

- 各象限の特徴と名称を正確に覚える

Step 2: 関連用語との違いを整理

- SWOT分析、BSC、製品ライフサイクルなど関連用語との違いを明確にする

- 混同しやすいポイントを特に注意して学習する

Step 3: 過去問演習

- ITパスポート試験の過去問でPPM関連問題を解く

- 間違えた問題は特に丁寧に復習する

Step 4: 実践的な理解を深める

- 実際の企業や製品を例にPPM分析を試みる

- ニュースや業界動向と関連付けて考えてみる

Step 5: 総合的な復習

- 経営戦略全般の中でPPMの位置づけを確認する

- 他の経営分析手法とともに総合的に復習する

このステップを踏むことで、単なる暗記ではなく、実践的な理解に基づいたPPMの知識を身につけることができます。

ITパスポート試験では、PPMを含む経営戦略の基本的な知識が問われます。しっかりと基礎を押さえて、自信を持って試験に臨みましょう!