SVCとは?初心者でもわかるIT用語解説 | 基本情報技術者試験対策

コンピュータが正常に動作するためには、ハードウェアの制御やファイルの読み書きなど、様々な処理が必要です。しかし、セキュリティの観点から、一般のプログラムがこれらの処理を直接行うことはできないようになっています。

では、どうやってこれらの処理を行うのでしょうか?それを可能にするのが今回解説する「SVC(SuperVisor Call)」です。

基本情報技術者試験では、コンピュータのアーキテクチャやOSの仕組みを理解する上で非常に重要な概念となります。特に「プロセッサの動作原理」や「割り込み」の分野で出題されることが多く、しっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、SVCの基本概念から実際の動作の仕組み、試験での出題傾向まで、初心者にもわかりやすく解説します。難しそうに感じるかもしれませんが、具体例を交えながら説明するので、安心して読み進めてください!

SVCの基本

SVCについて基本から解説していきます。まずは定義と基本的な概念を理解しましょう。

SVCの定義と基本概念

SVCとは「SuperVisor Call(スーパーバイザコール)」の略称で、コンピュータ上で実行中のプログラムが、オペレーティングシステム(OS)のカーネル(OSの中核部分)の特権的な機能を呼び出すための仕組みです。また、そのための命令や関数などのインターフェース仕様(API)も指します。

別名として「システムコール」「サービスコール」「カーネルコール」などと呼ばれることもあります。実はみなさんが普段使っているパソコンやスマホでも、この仕組みが頻繁に使われています。

コンピュータシステムでは、通常、プログラムはユーザーモードという限られた権限の中で実行されます。この状態では、システム全体に影響を与えるような重要な操作は許可されていません。

しかし、プログラムが動作する上で、ハードディスクへのデータの書き込みや、ネットワークを通じたデータの送受信など、特権的な操作が必要となる場面があります。このような場合に、プログラムはSVCという特別な命令を使って、OSに対してこれらの操作を依頼するのです。

SVCが実行されると、CPUの動作モードが一時的にユーザーモードから**スーパーバイザーモード(特権モード)**に切り替わり、OSが要求された処理を代行します。処理が終わると、OSは再びCPUをユーザーモードに戻し、アプリケーションの処理を再開させます。

SVCが使われる場面や状況

SVCが使われる典型的な場面としては、以下のようなものがあります。

- ファイルの読み書き: アプリケーションがファイルを開いたり、保存したりする際に、SVCを使ってOSにディスクへのアクセスを依頼します。

- メモリの割り当てや解放: アプリケーションが新しいメモリ領域を確保したり、不要になったメモリを解放したりする際にSVCを利用します。

- プロセス(実行中のプログラム)の作成や終了: 新しいプログラムを起動したり、実行中のプログラムを終了したりする際にもSVCが使われます。

- ハードウェア(入出力装置など)へのアクセス: プリンターで印刷したり、キーボードから文字を入力したりする際に、SVCを使ってOSに周辺機器の制御を依頼します。

- システム時間の取得: コンピュータの現在時刻を取得する際にもSVCが使われます。

例えば、ワードプロセッサでファイルを保存する場合、アプリケーション自体はファイルシステムに直接アクセスできません。そこでSVCを通じてOSに「このデータをこのファイル名で保存してください」と依頼します。

これらの例からもわかるように、私たちが普段コンピュータを使っている中で行う様々な操作の裏側では、OSがSVCを通じてハードウェア資源を管理し、アプリケーションの要求に応えているのです。

IT業界におけるSVCの位置づけと重要性

現代のコンピュータシステムでは、セキュリティと安定性を確保するために「特権レベル」という概念が導入されています。OSのカーネルは高い特権レベル(スーパーバイザモード/カーネルモード)で動作し、一般のアプリケーションは低い特権レベル(ユーザーモード)で動作します。

この分離により、アプリケーションの不具合がシステム全体に影響することを防いでいます。しかし、ファイル操作やネットワーク通信など、多くの機能はカーネルの特権が必要です。

SVCはこの異なる特権レベル間の「橋渡し」の役割を果たし、アプリケーションが安全にOSの機能を利用できるようにしています。つまり、現代のコンピュータシステムの安全性と機能性を両立させる上で欠かせない仕組みなのです。

SVCの重要性は、主に以下の3つの点にあります。

- セキュリティの確保: ユーザーモードで動作するアプリケーションが、直接ハードウェアにアクセスすることを防ぎ、OSが仲介することで、システムの安定性やセキュリティを保ちます。

- リソース管理の効率化: OSが一元的にハードウェアリソース(CPU、メモリ、周辺機器など)を管理することで、複数のアプリケーションが効率的にこれらのリソースを利用できるようになります。

- プログラミングの抽象化: プログラマーは、ハードウェアの複雑な制御方法を意識することなく、OSが提供するシンプルなインターフェース(SVC)を通じて、必要な機能を利用できます。

関連する用語や概念との違い

SVCに関連する用語として、「割り込み」と「システムコール」があります。それぞれの違いを理解しておきましょう。

割り込みとSVCの違い

割り込みとは、実行中の処理を一時中断して、優先度の高い別の処理を行う仕組みです。割り込みには大きく分けて2種類あります。

- 外部割り込み: キーボード入力やタイマーなど、外部からの要因で発生する割り込み

- 内部割り込み: プログラム自身によって発生する割り込み

SVCは「内部割り込み」の一種で、プログラム自身が意図的に発生させる割り込みです。これに対して「外部割り込み」は、キーボード入力やタイマーなど、外部からの要因で発生します。

また、「SVC割り込み」という用語もよく耳にしますが、これはSVCによって発生する割り込み処理のことを指します。SVCの実行時にCPUの動作モードがユーザーモードからスーパーバイザモードに切り替わるため、このような名称がついています。

システムコールとSVCの違い

システムコールは、アプリケーションがOSの機能を利用するための一連の仕組み全体のことを指します。SVCは、このシステムコールを実現するための具体的な命令の一つとして位置づけられます。

つまり、システムコールという大きな枠組みの中に、SVCという具体的なアクションが含まれているイメージです。例えば、「ファイルを開く」というシステムコールを実行するために、内部的にはSVC命令が使われることがあります。

システムコールはOSが提供するサービスへの要求という概念であり、SVCはその要求を実現するためのCPUの命令です。この違いを理解しておくと、試験でも混乱せずに対応できるでしょう。

基本情報技術者試験におけるSVC

基本情報技術者試験において、SVCはコンピュータのアーキテクチャや動作原理を理解する上で重要な位置を占めています。この項目では、試験でのSVCの扱われ方や学習ポイントを解説します。

出題頻度と重要度の解説

SVCは単体で問われることもありますが、多くの場合は「割り込み」や「OSの動作原理」の一部として出題されます。出題頻度としては非常に高いわけではありませんが、基本的な概念として理解しておくべき重要な項目です。

特に、プロセッサの動作原理や割り込みの種類に関する問題では、内部割り込みの一例としてSVCが取り上げられることがあります。また、OSの保護機能や特権レベルに関する問題でも関連して出題される可能性があります。

基本情報技術者試験は、コンピュータのハードウェアとソフトウェアがどのように連携して動作するのかを理解することが求められます。SVCは、この連携において中心的な役割を果たすため、試験においても重要なテーマとして扱われるのです。

また、SVCをしっかりと理解しておくことは、得点アップに直結するだけでなく、より高度なIT技術を学ぶ上での基礎となります。例えば、応用情報技術者試験など、より専門的な試験においてもSVCの概念は前提知識として必要となることがあります。

過去の出題パターン分析

過去の試験では、以下のようなパターンで出題されています。

- 割り込みの種類と特徴を問う問題 内部割り込みと外部割り込みの違いを問う問題に、SVCが内部割り込みの一例として登場することがあります。

- OSの保護機能と特権レベルに関する問題 ユーザーモードとスーパーバイザモードの違いや、特権レベルの必要性を問う問題において、SVCの役割が関連して出題されることがあります。

- システムコールの役割と機能を問う問題 OSとアプリケーションの連携において、システムコールとSVCの役割を問う問題が出題されることがあります。

具体的には、「以下の割り込みのうち、内部割り込みに分類されるものはどれか」という選択問題で、SVCが選択肢として登場することがあります。また、「アプリケーションがファイルを開く際に利用する仕組みはどれか」といった形で出題されることもあります。

これらの出題パターンを踏まえて、SVCの基本的な概念と役割を理解していれば、正解できるでしょう。

試験での問われ方のポイント

SVCに関する問題では、以下のようなポイントが問われることが多いです。

- SVCの基本的な役割(OSの特権機能を呼び出す仕組み) SVCがアプリケーションとOSの橋渡し役であり、特権的な機能を安全に利用するための仕組みであることを理解しているかが問われます。

- 内部割り込みとしてのSVCの特徴(プログラム自身が意図的に発生させる) SVCが外部割り込みではなく、プログラム自身が意図的に発生させる内部割り込みの一種であることを理解しているかが問われます。

- ユーザーモードとスーパーバイザモードの切り替え SVCの実行によってCPUの動作モードがユーザーモードからスーパーバイザーモードに移行することを理解しているかが問われます。

- SVCを使用する典型的な場面(ファイル操作、プロセス管理など) どのような状況でSVCが利用されるのかを理解しているかが問われます。

試験では専門用語の定義をそのまま問うというよりも、コンピュータシステムにおけるSVCの役割や位置づけを理解しているかどうかを問う問題が多いので、概念の理解に重点を置いて学習しましょう。

覚えておくべき関連知識

SVCを理解するためには、以下の関連知識も併せて覚えておくと良いでしょう。

- 割り込みの基本概念と種類(内部割り込み、外部割り込み) 割り込みの基本的な仕組みと、内部割り込みと外部割り込みの違いを理解しておきましょう。

- CPUの動作モード(ユーザーモード、スーパーバイザモード) CPUの動作モードの違いと、それぞれのモードで実行できる命令の種類やアクセスできるリソースの違いを理解しておきましょう。

- OSの構造(特にカーネルの役割) OSの基本的な構造とカーネルの役割を理解しておきましょう。

- プロセスとプロセス管理 プログラムの実行単位であるプロセスの概念と、OSによるプロセス管理の仕組みを理解しておきましょう。

- メモリ保護の仕組み 特権レベルによるメモリ保護の仕組みを理解しておきましょう。

これらの概念はSVCと密接に関連しており、試験でも関連して出題されることが多いです。

SVCの理解を深めるための解説

SVCの概念をより深く理解するために、その動作の仕組みや実例を詳しく見ていきましょう。視覚的な説明と具体例を通じて、抽象的な概念を身近なものにしていきます。

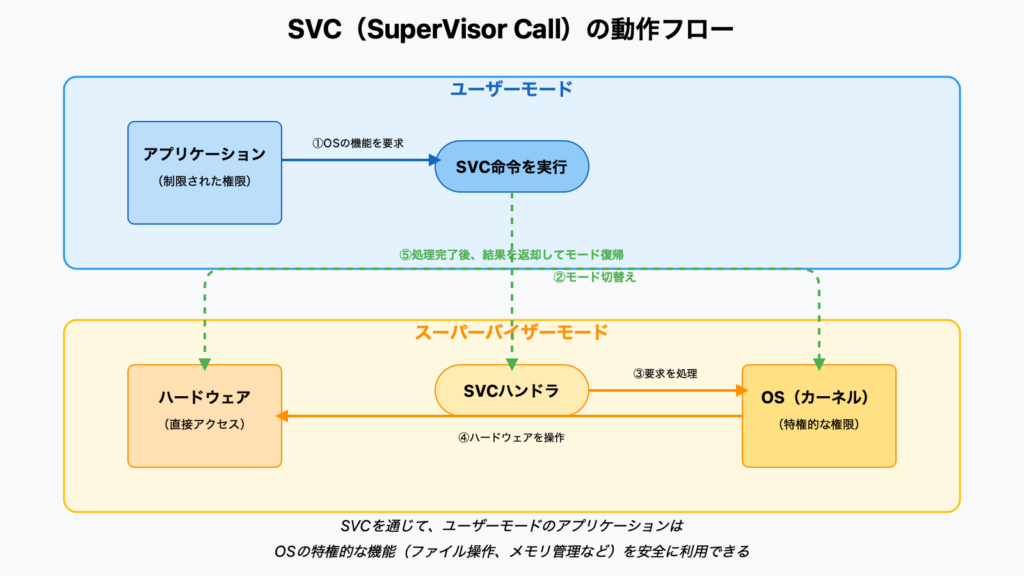

図や表を用いた視覚的な説明

上の図は、アプリケーションがSVCを呼び出す際の基本的な流れを示しています。

- ユーザーモードで動作しているアプリケーションが、OSのサービスを必要とする際にSVC命令を実行します。

- これによってCPUはユーザーモードからスーパーバイザモードに移行します。

- OSのSVCハンドラが起動され、アプリケーションからの要求に応じて必要な処理を実行します。

- 処理が完了すると、CPUは再びユーザーモードに戻り、アプリケーションの実行が続行されます。

この一連の流れは、アプリケーションが直接ハードウェアにアクセスするのではなく、必ずOSを経由することで、システムの安全性と安定性を保つための重要な仕組みです。

表:SVCに関連するCPUの動作モード

| モード | 特徴 | SVCとの関連 |

|---|---|---|

| ユーザーモード | アプリケーションが動作する制限されたモード。ハードウェアへの直接アクセスは不可。 | 通常はこのモードで動作し、OSのサービスが必要な時にSVCを呼び出す。 |

| スーパーバイザモード | OSが動作する特権モード。すべてのハードウェアリソースへのアクセスが可能。 | SVCが呼び出されるとこのモードに移行し、OSが要求された処理を実行する。 |

この表は、CPUの動作モードとSVCの関係性を簡潔に示しています。ユーザーモードは、一般的なアプリケーションが安全に動作するための環境であり、ハードウェアへの直接的なアクセスは制限されています。一方、スーパーバイザモードは、OSがシステム全体を管理するために必要な特権的なモードであり、ハードウェアリソースへの自由なアクセスが可能です。

具体的な例:ファイル読み込みの場合

例えば、テキストエディタでファイルを開く場合の流れを考えてみましょう。

- ユーザーがファイルを開くボタンをクリック ユーザーが操作を行い、アプリケーションに対してファイルを開くよう指示します。

- テキストエディタ(アプリケーション)がファイルを読み込もうとするが、直接ファイルシステムにアクセスできない アプリケーションはユーザーモードで動作しているため、ディスクへの直接アクセス権限がありません。

- アプリケーションはSVC命令を使って、OSに「このファイルを読み込んでほしい」と要求 高水準のプログラミング言語の関数呼び出し(例えば、C言語のfopen()関数)が内部的にSVC命令を発行します。

- OSがスーパーバイザモードでファイルを読み込み、データをアプリケーションに渡す OSのSVCハンドラが起動され、ファイルの存在確認、アクセス権のチェック、ディスクからの読み込みなど、特権的な操作を行います。

- テキストエディタが受け取ったデータを画面に表示 OSから受け取ったデータを使って、アプリケーションは画面表示などの処理を行います。

このように、アプリケーションはSVCを通じてOSの力を借りることで、自分自身では実行できない操作を行うことができます。

初心者が混同しやすいポイント

SVCを学ぶ際に初心者が混同しやすいポイントとして、以下のようなものがあります。

SVCとAPI(アプリケーションプログラミングインターフェース)の違い

SVCはOSの機能を呼び出す低レベルの仕組みですが、一般のプログラマはより高レベルのAPI(例:WindowsのWin32 APIやLinuxのPOSIX API)を使ってプログラムを書きます。これらのAPIは内部的にSVCを使用していますが、プログラマが直接SVCを意識する必要はありません。

APIはプログラマにとって使いやすいインターフェースを提供するためのもので、SVCはそのAPIの実装の一部として使われています。つまり、APIはプログラマ向けの「窓口」であり、SVCはその窓口の「裏側の仕組み」と考えるとわかりやすいでしょう。

SVCと一般的な関数呼び出しの違い

通常の関数呼び出しはユーザーモードのままで実行されますが、SVCはCPUの動作モードを切り替える特殊な処理です。そのため、単なる関数呼び出しとは異なる特別なメカニズムが必要になります。

一般的な関数呼び出しでは、同じプログラム内の別の部分(同じ特権レベル)を呼び出すだけですが、SVCではOSの特権的な機能(異なる特権レベル)を呼び出すため、CPUのモード切替えが発生します。

内部割り込みと外部割り込みの違い

SVCは内部割り込みの一種ですが、キーボード入力などの外部割り込みと混同されることがあります。内部割り込みはプログラム自身の実行によって意図的に発生するのに対し、外部割り込みはハードウェアなどの外部要因によって発生します。

SVCはプログラムが意図的に発生させる割り込みである点が、他の割り込みとの大きな違いです。

実務でどのように活用されるか

実務上、プログラマーが直接SVCを意識することは少ないですが、以下のような場面で関わることがあります。

- システムプログラミングやドライバ開発 OSやデバイスドライバなどの低レベルなソフトウェア開発では、SVCの仕組みを理解していることが重要です。

- OSやミドルウェアの開発 新しいOSやミドルウェアを開発する際には、SVCの仕組みを設計・実装する必要があります。

- セキュリティ対策やパフォーマンスチューニング システムのセキュリティを高めたり、パフォーマンスを最適化したりする際に、SVCの呼び出し方やハンドリング方法を調整することがあります。

- 仮想化技術やコンテナ技術の実装 仮想マシンやコンテナなどの技術では、ゲストOSからのSVCをどのように処理するかが重要なポイントとなります。

特に低レベルのシステムプログラミングを行う場合は、SVCの仕組みを理解していることが重要です。また、セキュリティの観点からも、特権レベルの切り替えを伴うSVCは重要な概念となります。

基本情報技術者試験対策

SVCに関する効果的な学習方法と試験対策について解説します。時間を効率的に使って、確実に理解を深める方法を見ていきましょう。

SVCに関する効果的な学習方法

SVCを効果的に学習するためには、以下のアプローチがおすすめです。

- 基本概念の理解 まずはSVCの基本的な役割と仕組みを理解しましょう。「OSの特権機能を呼び出す仕組み」という基本概念をしっかり押さえることが重要です。SVCがなぜ必要なのか、どのような役割を果たしているのかを理解することが大切です。

- コンピュータの動作原理との関連付け SVCをCPUの動作モードやメモリ保護などの概念と関連付けて学習すると理解が深まります。特に、ユーザーモードとスーパーバイザモードの違いや、特権レベルがなぜ必要なのかを理解することが重要です。

- 図表を活用 SVCの動作フローを図に描いて視覚的に理解すると、記憶に残りやすくなります。自分でノートに図を描いてみると、より理解が深まるでしょう。アプリケーション、SVC、OS、ハードウェアの関係を図示してみましょう。

- 具体例で考える ファイル操作やプロセス管理など、具体的な例を通じてSVCの役割を考えると、抽象的な概念が理解しやすくなります。たとえば、「ファイルを開く」という操作がどのようにSVCを通じて実現されるのかを考えてみましょう。

これらの方法を組み合わせることで、SVCの概念をより深く理解することができます。特に、「なぜSVCが必要なのか」という背景まで理解できると、試験でも確実に対応できるようになります。

暗記のコツやニーモニック

SVCを含む割り込みの分類を覚えるためのニーモニックを紹介します。

内部割り込みの代表的な種類を「SMP」と覚えましょう。

- S:SVC割り込み(Supervisor Call)

- M:マシンチェック割り込み(Machine Check)

- P:プログラム割り込み(Program Check)

また、SVCの役割を「O特呼」と覚えるのも効果的です。

- O:OSの

- 特:特権機能を

- 呼:呼び出す

さらに、ユーザーモードとスーパーバイザモードの違いを「制特」で覚えましょう。

- 制:ユーザーモードは制限された環境

- 特:スーパーバイザモードは特権的な環境

これらのニーモニックを使うことで、重要なポイントを簡単に思い出すことができます。

類似概念との区別方法

SVCと類似した概念を区別するためのポイントを押さえておきましょう。

- SVC vs 外部割り込み SVCはプログラム自身が意図的に発生させる(内部割り込み)のに対し、外部割り込みはタイマーやI/O装置などの外部要因で発生します。区別のポイント:発生源(プログラム自身 vs 外部要因)、意図性(意図的 vs 非意図的)

- SVC vs 例外処理 SVCは意図的に発生させる割り込みですが、例外処理はエラーなどの予期しない状況で発生します。区別のポイント:発生理由(OSの機能利用 vs エラー対応)、予測可能性(予測可能 vs 予測不可能)

- SVC vs API SVCはOSの機能を呼び出す低レベルのメカニズムであり、APIはそれをプログラマが使いやすくラップしたインターフェースです。区別のポイント:抽象度(低レベル vs 高レベル)、利用者(システム内部 vs プログラマ)

これらの違いを表の形で整理すると、区別がしやすくなります。概念の比較表を作って、それぞれの特徴を明確にしておきましょう。

学習の進め方と時間配分のアドバイス

SVCを含むコンピュータアーキテクチャの学習では、以下のような時間配分がおすすめです。

- 基本概念の理解(2時間) SVCの定義、役割、動作原理を理解する。テキストや参考書を読みながら、自分の言葉で説明できるようにする。

- 関連知識の学習(3時間) 割り込みの種類、CPUの動作モード、OSの構造などを学ぶ。SVCがこれらとどのように関連しているかを理解する。

- 過去問演習(2時間) SVCに関連する過去問を解いて理解度を確認する。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを分析して理解を深める。

- 復習と整理(1時間) 学んだ内容を整理し、苦手な部分を重点的に復習する。自分のノートにまとめると良いでしょう。

この学習計画を1日で行うのは大変なので、数日に分けて進めるとよいでしょう。また、SVCだけを単独で学ぶのではなく、コンピュータアーキテクチャやOSの学習の一部として位置づけると効率的です。

オペレーティングシステムの分野は、SVC以外にも重要なキーワードが多いため、バランス良く学習を進めることが大切です。試験範囲全体を見渡しながら、重要な概念をしっかりと理解していきましょう。

練習問題と解説

ここでは、SVCに関する模擬問題を3問出題します。実際に解いてみて、理解度を確認してみましょう。

問題1

次のうち、SVCの説明として適切なものはどれか。

a) ハードウェアからの要求によって発生する割り込み b) プログラムの実行中にエラーが発生した場合に発生する割り込み c) OSの特権的な機能を呼び出すためにプログラムが意図的に発生させる割り込み d) 複数のプログラムを同時に実行するための時間分割の仕組み

解答と解説 正解は c) です。

SVCはプログラムがOSの特権的な機能(ファイル操作やメモリ管理など)を利用するために意図的に発生させる内部割り込みです。

a)は外部割り込みの説明です。 b)はプログラム割り込み(例外)の説明です。 d)はマルチタスクやタイムシェアリングの説明です。

問題2

あるプログラムがファイルを読み込む処理を行っている。このとき、OSの機能を利用するためにプログラムが行う処理として、最も適切なものはどれか。

a) 直接ファイルシステムにアクセスする b) SVCを発行してOSに処理を依頼する c) 外部割り込みを待つ d) タイマー割り込みを設定する

解答と解説 正解は b) です。

ファイルの読み込みはOSの特権が必要な操作のため、プログラムは直接実行できません。そこでSVCを発行して、OSのカーネルに処理を依頼します。

a)は誤りです。セキュリティの観点から、一般のプログラムが直接ファイルシステムにアクセスすることはできません。 c)は誤りです。外部割り込みはプログラムが発生させるものではなく、外部要因で発生します。 d)は誤りです。タイマー割り込みの設定もOSの特権が必要な操作で、ファイル読み込みとは関係ありません。

問題3

SVCに関する記述のうち、誤っているものはどれか。

a) SVCはプログラム自身が発生させる内部割り込みの一種である b) SVCの実行によりCPUの動作モードがユーザーモードからスーパーバイザモードに切り替わる c) SVCはハードウェアからの要求によって自動的に発生する d) SVCは入出力処理やファイル操作など、OSの特権的な機能を利用するために使用される

解答と解説 正解は c) です。

SVCはプログラム自身が意図的に発生させる内部割り込みであり、ハードウェアからの要求で自動的に発生するものではありません。

a)は正しい記述です。SVCは内部割り込みの一種です。 b)は正しい記述です。SVCの実行によりCPUの動作モードが切り替わります。 d)は正しい記述です。SVCはOSの特権的な機能を利用するために使用されます。

よくある誤答とその理由

SVCに関する問題でよくある誤答とその理由を解説します。

問題1の誤答例:a)を選ぶケース ハードウェアからの要求によって発生する割り込みは外部割り込みであり、SVCとは異なります。SVCはソフトウェア(プログラム)が意図的に発生させる内部割り込みです。外部割り込みと内部割り込みの違いを理解していないと、このような誤りを犯しやすいです。

問題2の誤答例:a)を選ぶケース 一般のプログラムが直接ファイルシステムにアクセスできると考えてしまうのは、OSの保護機能や特権レベルの概念が理解できていないためです。現代のOSでは、セキュリティの観点から、アプリケーションが直接ハードウェアにアクセスすることはできません。

問題3の誤答例:c)を正しいと考えてしまうケース SVCとハードウェア割り込みを混同すると、このような誤りが生じます。SVCはプログラム自身が意図的に発生させるものであり、ハードウェアからの要求で自動的に発生するものではありません。割り込みの種類と発生源を正確に理解しておく必要があります。

応用問題へのアプローチ方法

応用問題では、SVCの基本的な概念を理解しているだけでなく、具体的な状況でどのように使われるかを考える必要があります。例えば、「プロセス管理においてSVCはどのような役割を果たすか」といった問題が出題される可能性があります。

応用問題へのアプローチとしては、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。

- SVCの基本的な仕組みを理解する まずは基本的な動作原理をしっかりと理解しておくことが大切です。

- 具体的なケースでの利用例を考える ファイル操作、プロセス管理、メモリ管理など、様々な場面でSVCがどのように使われるかを考えてみましょう。

- 関連する概念との結びつきを理解する 割り込み処理、CPUの動作モード、OSの構造など、関連する概念との結びつきを理解しておくと、応用問題にも対応できます。

- 過去問から応用的な問題を探して解いてみる SVCに関連する応用的な過去問を探して解くことで、実践的な理解を深めることができます。

これらのアプローチを通じて、SVCの概念をより深く理解し、様々な角度からの問題に対応できるようになりましょう。

まとめと学習ステップ

SVCについて学んできましたが、ここで重要なポイントを整理しておきましょう。

SVCの要点整理

- SVCとは「SuperVisor Call」の略で、プログラムがOSの特権的な機能を呼び出すための仕組み

- 内部割り込みの一種で、プログラム自身が意図的に発生させる

- SVCによりCPUの動作モードがユーザーモードからスーパーバイザモードに切り替わる

- ファイル操作、メモリ管理、プロセス管理など、OSの特権が必要な処理で使用される

- 現代のコンピュータシステムのセキュリティと機能性を両立させる上で重要な役割を果たす

SVCは一見すると難しい概念に思えますが、「プログラムがOSの力を借りるための仕組み」という基本的な考え方を押さえておけば、理解しやすくなります。

次に学ぶべき関連用語

SVCの概念を理解したら、次は以下の関連概念を学ぶと良いでしょう。

- 割り込み処理:SVCは割り込みの一種なので、割り込み処理全般について学ぶと理解が深まります。

- プロセス管理:OSがプログラムを管理する仕組みについて学びましょう。

- メモリ管理:仮想メモリやメモリ保護の仕組みについて学びましょう。

- ファイルシステム:OSがファイルを管理する仕組みについて学びましょう。

- システムコールインターフェース:実際のOSで提供されているシステムコールについて学びましょう。

これらの概念はSVCと密接に関連しており、コンピュータシステムの全体像を理解する上で重要です。

効率的な学習のためのロードマップ

基本情報技術者試験に向けた効率的な学習のために、以下のようなロードマップを提案します。

- コンピュータの基本構成:まずはCPUやメモリなどの基本構成から学びましょう。

- プロセッサの動作原理:命令実行サイクルや割り込みの基本概念を理解しましょう。

- 割り込み処理:内部割り込みと外部割り込みの種類と役割を学びましょう。

- SVC:特権レベルとSVCの役割について深く学びましょう。

- OSの基本機能:プロセス管理、メモリ管理、ファイル管理などの基本機能を学びましょう。

- 過去問演習:基本概念を理解したら、過去問を解いて実践的な理解を深めましょう。

このロードマップに沿って学習を進めると、SVCを含むコンピュータシステムの全体像を効率的に理解することができます。

最後に、SVCを含むコンピュータアーキテクチャの学習は、IT技術者としての基礎力を養う上で非常に重要です。基本情報技術者試験に合格するだけでなく、実務でも役立つ知識となりますので、ぜひ積極的に学んでいきましょう。